Лекция 20-21.

Желудочное пищеварение

План.

1. Особенности строения желудка у разных видов животных.

2. Состав и роль желудочного сока.

3. Секреторная функция простого однокамерного желудка. Фазы отделения желудочного сока.

4. Отделение желудочного сока у собак на различные пищевые раздражители.

5. Особенности желудочного пищеварения у животных: лошадей, свиней, кроликов, жвачных.

6. Моторная функция желудка.

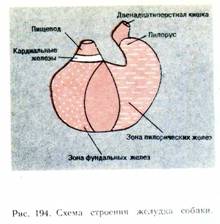

1. Особенности строения желудка у разных видов животных

Различают типы желудков:

1. Простой однокамерный. Плотоядные, крыса, человек/

1) Кардиальный отдел

2) Донная часть

3) Пилорический отдел

Оболочки: серозная, мышечная (продольные, кольцевые, косые), подслизистая, слизистая (секреторные железы).

Виды секреторных клеток:

1) обкладочные – выделяют соляную кислоту

2) главные – выделяют ферменты

3) добавочные – выделяют слизь

Зоны:

1) кардиальная часть – расположены добавочные клетки

2) фундальная (донная) часть – добавочные, обкладочные и главные

3) пилорическая часть – добавочные и главные.

2. Сложный однокамерный желудок. Лошадь, свинья, кролик.

1) Слепой мешок (лошадь, кролик) или дивертикул (свинья)

3) Кардиальный отдел

4) Фундальный отдел

5) Пилорический отдел.

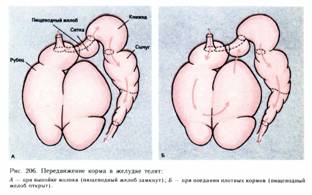

3. Сложный многокамерный желудок.

КРС, МРС - четырехкамерный, верблюд – трехкамерный (нет книжки).

1) Рубец – не имеет железистого аппарата, а выстлан эпителием, который формирует множество сосочков (перемешивание и всасывание корма).

2) Сетка – состоит из складок, напоминающих ячейки пчелиных сот, сообщается с пищеводом через пищеводный желоб, здесь сортировка и механическая обработка крупных частей корма.

3) Книжка – состоит из листочков разной величины, сообщается с сеткой и сычугом, всасывает воду и некоторые соли.

4) Сычуг схож по строению и функциям с простым однокамерным желудком.

4. Двухкамерный желудок.

1) Зоб – разбухание, механическая обработка корма

2) Секреторный отдел желудка – 30-40 пар крупных железистых клеток выделяют желудочный сок (ферменты, соляная кислота, слизь)

3) Мышечный отдел желудка – имеет мощный мышечный аппарат – здесь химическое и механическое воздействие на корм, выстлан ороговевающим слоем – кутикулой (образующейся из коллоидной жидкости), предохраняющей от повреждений.

В зависимости от наличия или отсутствия безжелезистой (околопищеводной) зоны различают 2 типа желудков:

1. Смешанный (пищеводно-кишечный) - у сельскохозяйственных животных со сложным однокамерным, многокамерным желудком и у птиц.

2. Железистый (кишечный) - у животных с простым однокамерным желудком.

2. Состав и роль желудочного сока.

Желудочный сок – бесцветная, прозрачная жидкость, без запаха, кислой реакции, состоит из жидкой и плотной частей (комочки слизи и отмершие клетки). Плотность - 1,002. Состоит из воды – 99,4%, выделяется в сутки у крупных животных до 40 л, у мелких – 2-2,5 л ( и у человека). В составе органические и неорганические вещества (K, Ca, Na, Mg, HCl). рН желудочного сока у голодных животных – 6, а при пищеварении – 1-1,5. Количество HCl – 0,4-0,6 % в желудочном соке.

HCl разделяют на свободную, связанную и общую.

Свободная HCl – количество диссоциированных ионов Н2 и Cl.

Связанная HCl – молекулы недиссоциированных белково-солянокислых молекул, находящихся в состоянии лабильного равновесия.

Общая HCl – сумма свободной и связанной HCl.

Роль HCl.

1. Переводит неактивную форму протеолитического фермента пепсиногена в активную форму – пепсин.

2. Способствует набуханию белков и лучшему их расщеплению.

3. Обладает бактерицидным свойством.

4. Участвует в переходе содержимого из желудка в кишечник.

Органические вещества: белковые и небелковые образования. Небелковые: мочевина, аммиак – 7-14 мг%, мочевая кислота – 20 мг%. Белковые – ферменты: протеазы (пепсиноген, пепсин, химозин, желатиназа) – расщепляют белки до альбумоз и пептонов и небольшой части аминокислот.

Пепсиноген + HCl → пепсин + белок → полипептиды

↓

аргинин

Химозин (ренин) створаживает молоко.

Химозин + казеиноген → казеин.

Желатиназа растворяет желатин, коллагеновые волокна.

Липаза – расщепляет жиры до глицерина и жирных кислот.

Мукоиды – белки, входящие в состав слизи – предохранение слизистой от повреждения.

3. Секреторная функция простого однокамерного желудка. Фазы отделения желудочного сока и его регуляция.

Секреторная функция – отделение желудочного сока. С однокамерным желудком желудочный сок выделяется прерывисто, при приеме корма – постоянно, натощак – прерывисто – голодная периодика.

Так, 1,5-2 часа кислый сок не отделяется – период покоя, затем 15-20 мин бурное выделение кислого желудочного сока и все повторяется.

Различают 3 фазы отделения желудочного сока:

1. Сложно-рефлекторная фаза – длится 1,5-2 ч.

А) условно-рефлекторная – на вид, запах пищи и т. д.

Б) безусловно-рефлекторная – при попадании пищи внутрь.

2. Нейрохимическая (гуморальная) фаза – начинается после рефлекторной, длится несколько часов, пока пища находится в желудке. Выделяемые гормоны – гастрин, секретин, гистамин всасываются в кровь и вызывают возбуждение пищевого центра. При переваривании пищи сначала в желудке вырабатывается прогастрин и под действием HCl образуется гастрин. Из гистидина образуется гистамин.

3. Кишечная фаза – отделение желудочного сока при переходе содержимого желудка в кишечник. Длится до 18 ч. после приема корма. Количество, качество, длительность выделения желудочного сока зависит от качества пищи.

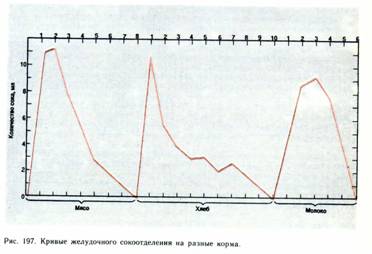

4. Отделение желудочного сока у собак на различные пищевые раздражители.

Ученик Павлова Хижин ставил опыты на собаках с изолированным желудочком, изучал количество, состав желудочного сока с различным питанием. Изучал влияние различных раздражителей на секрецию желудочного сока и вывел зависимость.

Кривые отделения желудочного сока по Хижину.

Первые 2 часа – условнорефлекторная фаза – не зависит от качества пищи.

По длительности и переваривающим свойствам: 1 – хлеб – 10 ч., 2 – мясо – 8 ч., 3 - молоко – 6 ч.

По объему отделяемого сока: 1 – мясо – 10 мл, 2 - хлеб – 8 мл, 3 – молоко – 6 мл.

По кислотности: 1 - мясо, 2 – молоко, 3 – хлеб.

Учение положено в основу диетического питания. Показывает адаптацию желез к различным видам питательных веществ.

5. Особенности желудочного пищеварения у животных

Лошадь. 10-15 л, т. е. 10-12% общего объема ЖКТ. 2/5 объема занимает слепой мешок - безжелезистая зона, которая отделяется от фундальной и пилорической зон узкой полоской кардиальных желез. Пищевод входит в желудок косо, в месте вхождения - кардиальный сфинктер, сжимающийся тем сильнее, чем больше наполнен желудок. Поэтому акт рвоты и отхождение газов из желудка при его переполнении практически исключены.

В желудок поступает корм хорошо измельченный и смоченный слюной - кашицеобразной консистенции.

Послойное расположение последовательно потребленных порций корма (несколько часов).

Желудок не бывает переполненным и пустым, не переедает, через 10-20 ч еще обнаруживаются остатки содержимого.

Желудочный сок долго пропитывает все слои содержимого. Поэтому рН содержимого в разных слоях и зонах существенно колеблется (от 1,5 до 4,3, а в области слепого мешка 6,0-6,5).

Вода быстро проходит в кишечник (по желудочной дорожке в области малой кривизны).

В области слепого мешка корм подвергается воздействию обитающей здесь желудочной микрофлоры (лактобацилл, стрептококков и дрожжевых грибков). Клетчатка не расщепляется в связи с отсутствием целлюлозолитической микрофлоры.

Общая концентрация НСl в желудке лошадей ниже, чем у плотоядных и всеядных (0,12-0,22 %).

Секреция желудочного сока осуществляется непрерывно, возрастает после приема корма. Хорошо выражена сложнорефлекторная и желудочная фазы сокоотделения.

Свинья. 6,5-9 л, 1/3 объема ЖКТ. В области малой кривизны на значительном расстоянии безжелезистая зона. Вдоль большой кривизны - обширная кардиальная зона, занимающая почти половину поверхности. В начальном участке кардиальной зоны стенка желудка образует выступ - дивертикул. Фундальная и пилорическая зоны занимают вторую половину слизистой, их железы выделяют секрет аналогичный плотоядным. Площадь поверхности безжелезистой, кардиальной, фундальной и пилорической зон составляет соответственно 10, 40, 30 и 20% общей площади желудка.

Порции корма располагаются послойно (несколько часов).

Более плотные порции вытесняют кашицеобразную массу из зоны большой кривизны и сами быстро подвергаются воздействию желудочного сока.

В дивертикуле и верхней части кардиальной зоны идут процессы расщепления крахмала под влиянием а-амилазы слюны.

В желудке расщепляется до 20 % легкорастворимых углеводов корма.

По мере пропитывания содержимого кислым желудочным соком начинают преобладать протеолитические процессы.

рН 2,5-3,0; в верхней части кардиальной зоны, дивертикуле - 6,0-7,0.

Остатки корма обнаруживаются в желудке через 12-15 ч и более.

Пилорический сфинктер замыкается не полностью (вид валика), поэтому происходит периодический заброс кишечного содержимого в желудок.

Желудочный сок выделяется непрерывно, резко усиливается после приема корма, выражены все три фазы — сложнорефлекторная, желудочная и кишечная.

Концентрация HCl выше, чем у травоядных, но ниже, чем у плотоядных.

У поросят до 25-30-дневного возраста свободная НСl в желудочном соке не обнаруживается - возрастная ахлоргидрия. (Причиной является быстрое связывание НСl мукополисахаридами кардиального сока).

В желудочном соке обнаружен пепсин разных типов, реннин, а липолитические процессы обеспечиваются за счет липаз химуса, забрасываемого из двенадцатиперстной кишки.

Кролик. 130-160 мл, подковообразная форма. Безжелезистая и кардиальная зоны невелики. Основную часть занимает фундальная зона, верхняя часть которой образует слепой мешок, где в основном главные клетки (рН 6,2-6,4). Пилорическая зона в 3 раза меньше фундальной, от которой отделена серповидной складкой. В слепой кишке переваривание клетчатки путем брожения малоэффективно вследствие низкой абсорбции продуктов ферментации. Это компенсируется путем копрофагии, т. е. поедания собственных фекалиев. В слепой кишке кроме обычного твердого кала, формируются особого типа фекалии (более мягкие, светлые и крупные), которые заглатываются прямо из анального отверстия В желудке они не смешиваются с кормом, а располагаются в слепом мешке. Покрытые оболочкой из микроорганизмов фекалии подвергаются в желудке брожению нескольких часов. Желудочный сок выделяется непрерывно, т. к. желудок практически не бывает пустым. 75-150 мл в сутки, рН 2,2-2,5. Эвакуация за 4-6 ч.

Жвачные. 90-110 л у коров и 12-15 л у овец, 65-70% объема ЖКТ.

Преджелудки – безжелезистая часть: рубец (сосочки), сетка (складки в виде ячеек пчелиных сот), книжка (листочки). Истинный желудок – сычуг (аналог простого однокамерного). Соотношение емкостей преджелудки : сычуг – 11:1.

Наличие рефлекса сеткового (пищеводного) желоба у молодняка. Это мышечная складка с углублением на стенке сетки, связывающая преддверие рубца с отверстием из сетки в книжку. Когда валикообразные края пищеводного желоба смыкаются, он образует трубку, по которой жидкий корм (молоко, вода) проходит через дно книжки непосредственно в сычуг, минуя рубец и сетку; а потребляемые плотные корма поступают в рубец. К 4-5 мес. с возрастающим потреблением грубых кормов стенки желоба грубеют и неполно смыкаются; желоб постепенно редуцируется и перестает функционировать.

Сычуг никогда не бывает пустым и переполненным, в связи с рефлекторной регуляцией поступления и эвакуации порций содержимого.

Основное пищеварение в рубце (занимает всю левую половину брюшной полости) – рубцовое пищеварение – расщепление клетчатки под действием микроорганизмов: 150 видов бактерий, дрожжи-грибы, плесень и простейшие (инфузории). рН 6,3-6,8.

Каждый вид бактерий вырабатывает какой-то фермент: целлюлозолитические, липолитические, амилолитические, протеолитические и т. д.

По синтезируемому продукту бывают молочнокислые, уксуснокислые, маслянокислые бактерии.

Грибы, дрожжи сбраживают сахара, участвуют в синтезе глюкозы.

Клетчатка – целлюлоза + фермент – целлюлаза → целодекстрины, целлобиоза + фермент глюкозидаза → глюкоза.

Крахмал и дисахариды усваиваются под действием α-амилазы, расщепляясь до глюкозы. Амилолитические бактерии – стрептококки.

Белковые вещества расщепляются под действием протеолитических ферментов до менее сложных белков. Для синтеза собственного белка бактерии используют аммиак.

За счет массы микрофлоры животные получают в сутки 450 г. чистого белка.

Простейшие – инфузории – равнореснитчатые и малореснитчатые. Основная функция - расщепление крупных частиц корма, усваивают крахмал, используются сами в качестве питания.

В рубце синтезируются витамины, особенно группы В – рибофлавин, биотин, никотиновая, фолиевая кислоты и др.

Жвачный процесс – совокупность механизмов, обеспечивающих отрыгивание и повторное пережевывание ранее принятых порций корма.

Жвачный процесс – сложно-рефлекторный акт, состоящий из жвачных периодов.

Проявляется через 30-40 мин после дачи корма. Масса отрыгиваемой порции 90-120 г, 40-50 жевательных движений, длительность жевания 30-60 сек.

Жвачный период – возникает 8-16 раз в сутки, через каждые 1-1,5 часа, длительность 30-50 мин (20-30 мин у овец).

В каждом жвачном периоде 25-60 жвачных циклов, длительностью 45-70 сек, состоит из реакций:

1) отрыгивания, 2) пережевывания и 3) проглатывания.

Биологическое значение жвачки:

а) дополнительное измельчение и расщепление корма, который разбухает и заполняет рубцовое пространство, ограничивая на время дальнейший прием корма;

б) в интенсивном выделении слюны, что способствует смачиванию пищевого кома, поддержанию буферной емкости и осмолярности рубца;

в) в усиленной эвакуации содержимого в книжку и сычуг;

г) в экономии энергии - животные отрыгивают и пережевывают находясь 80% времени в лежачем положении.

Стабильный жвачный процесс проявляется у телят в 3-4 нед, у ягнят 2-3 нед.

Механизм отрыгивания:

Отрыгивание пищевого кома является актом непроизвольным и происходит вследствие «засасывания» содержимого преджелудков в пищевод. Животное делает попытку вдоха при закрытом надгортаннике. В результате ребра приподнимаются, диафрагма сокращается и давит на рубец и сетку. Объем грудной полости увеличивается, отрицательное давление в ней возрастает с 15-20 до 50-60 мм рт. ст. Пищевод в области кардиа воронкообразно расширяется и полужидкое содержимое из сетки-рубца всасывается в пищевод. Незадолго до этого дополнительным сокращением сетки более плотная часть содержимого, находящегося в области преддверия, перемещается в нижнюю часть пищевода. Возникающими антиперистальтическими движениями пищевода поступившая масса перемещается в ротовую полость. В этот момент животное делает выдох при закрытом надгортаннике; давление в грудной полости повышается, в нижнем участке пищевода возникает перистальтическая волна, которая перемещает находящуюся там пищевую массу обратно в рубец. В ротовой полости избыточная жидкость отрыгнутого кома отжимается и проглатывается, а плотная часть пережевывается и обильно смачивается слюной.

6. Моторная функция желудка.

Под моторной функцией понимают совокупность всех типов движений стенок желудка, которые обеспечивают перемешивание корма с желудочным соком, передвижение содержимого в направлении кишечника и эвакуацию его порциями в двенадцатиперстную кишку.

Обеспечивается согласованной деятельностью гладких мышц (наружный слой - продольный, внутренний - циркулярный, в области кардиума – косой) стенок и сфинктеров и регулируется местными и центральными нервно-гуморальными механизмами.

Вне периода пищеварения, натощак, гладкие мышцы желудка находятся в определенном тонусе. Если голодание длительное, то каждые 60-90 мин возникают периодические сокращения желудка («голодная периодика»), которые длятся 20-40 мин и сменяются состоянием покоя.

Виды сокращений желудка:

1. Перистальтические - 3-4 сокращений в 1 мин, длительностью 5-20 с; распространяются кольцеобразно, усиливаясь к антральной части.

2. Тонические - сопряженные с перистальтическими, более длительные и сильные 2-4 в 1 мин, 15-30 с.

Оба вида поддерживают давление в полости желудка и способствуют смешиванию корма с желудочным соком в слоях, прилегающих к стенке. Они относительно слабы в течение первого часа после кормления; затем усиливаются, особенно в пилорической части, проталкивая пропитанное соком содержимое желудка к выходу в кишечник.

3. Систолические - сокращения антральной части желудка, до 60 с. Обеспечивают переход части содержимого в двенадцатиперстную кишку.

4. Антиперистальтические (рвота, отрыгивание у жвачных).