Некоторые инфекции (например, дифтерия) развиваются так быстро, что часто организм не успевает выработать достаточное количество антител, и больной погибает. Своевременно введенная лечебная сыворотка, содержащая уже готовые антитела, обеспечивает успешную борьбу с микробами. Чтобы получить такую сыворотку, иммунизируют животное (например, лошадь или кролика), иными словами, вызывают у него искусственный иммунитет путем повторного введения убитых или живых, но ослабленных микробов либо их токсинов, тоже ослабленных. При этом в крови животного появляются антитела, которые и используются для лечения

человека.

Путем введения больному готовых антител создается искусственный иммунитет, который называется пассивным, так как сам

149

организм никакого участия в его образовании не принимает. Обыч" но этот иммунитет очень недолговечен и редко сохраняется больше месяца, но зато появляется сразу же после введения сыворотки. Лечебные сыворотки вводятся и для профилактики (предупреждения) заболеваний. Так, например, тем, кто соприкасался с больным корью, вводят противокоревую сыворотку, чтобы предохранить от возможных последствий заражения. Существует и естественный пассивный иммунитет, который передается ребенку матерью через плаценту в период внутриутробного развития и с молоком в период кормления грудью.

Приобретенный иммунитет может быть либо антимикробным, т. е. препятствующим развитию микробов, либо антитоксическим, при котором микробы размножаются в организме, но заболевания не возникает, так как происходит нейтрализация токсина.

Б. КРОВООБРАЩЕНИЕ

47. Сердце и его работа

/) в Строение сердца. Сердце расположено в грудной полости почти по средней линии тела, позади грудины и несколько влево от нее. Верхняячасть сердца, от которой отходят сосуды, называется основанием^ а нижняя. несколько суженная часть—

^ведхушкои1(1?ис. Ь\)}.— .

г—°гнпр|7Г"ю массу стенки сердца составляет уерпечняя мыттупя^ изнутри и снаружи-она покрыта оболочюзми. Сррпдр рп вг-ру, ртп._ рон окружено шлотной околосердечной сумкой.1Между наружной поверхностью сердцу и околосердечной сумкой находится замкнутая полость, стенки которой всегда влажны, что предохраняет сердце от трения и тем самым значительно облегчает его работу. '

Сердечная мышца. Мышца сердца, в отличие от мышц других ьнутренних органов, обладает поперечной исчерчаяностью. Волокна сердечной мышцы соединены друг с другом при помощи отростков, благодаря которым возбуждение, возникшее в одном волокне, быстро распространяется на другие, захватывая всю мышцу. Замечательное свойство сердечной мышцы—ее неспособность давать длительное сокращение. Любая скелетная мышца может оставаться в состоянии непрерывного сокращения в течение многих секунд и даже минут, а сердечная мышца после каждого сокращения, длящегося лишь доли секунды, обязательно приходит в расслабленное состояние.

Стенки желудочков значительно толще стенок предсердий, что объясняется неодинаковой работой этих отделов сердца. Мышца предсердия проталкивает кровь только в желудочек. Мышца желудочка, сокращаясь, прогоняет кровь через длинную и развет.

150

вленную сеть сосудов. Особенно велика работа левого желудочка, который прогоняет кровь через большой круг кровообращения, а следовательно, через капилляры всех органов и тканей тела. Поэтому мышца левого желудочка значительно толще, чем мышца правого.

Клапаны сердца. Одностороннему движению крови способствуют клапаны (рис. 60). Между предсердиями и желудочками находятся створчатые клапаны, имеющие вид пластинок, состоящих из плотной соединительной ткани. При захлопнутых створках клапан совершенно закрывает отверстие между предсердием и желудочком. Снизу от мышечных выступов внутренней поверхности желудочка к створкам клапана идут сухожильные нити. Створчатил клапан может открываться только в одну сторону — в сторону желудочка. При расслабленных желудочках клапаны открыты, и кровь свободно проходит из предсердий в желудочки При сокращении желудочков кровь не может попасть обратно в предсердия, так как створки клапана под давлением крови захлопываются. а натягивающиеся сухожильные нити не позволяют им вывернуться в сторону предсердий.

В аорте и в легочной артерии, у самого выхода этих сосудов из сердца, находятся полулунные клапаны, имеющие вид кармашков., При токе крови из желудочков в артерии кармашки клапанов прижимаются к стенкам сосудов, и кровь проходит свободно. При обратном токе кровь наполняет кармашки; оттопыриваясь, они полностью заслоняют просвет сосуда и препятствуют возвращению крови из артерий в желудочки.

Ритм сердечных сокращений. Первое, что бросается в глаза при наблюдении за работой сердца,— это ритмичность, правильная повторяемость трех основных фаз, сердечного цикла, т. е. последовательного сокращения и расслабления сердца (рис. 61).

Если взрослый человек лежит, его сердце сокращается GO-70 раз в минуту. Сначала наступает первая фаза — систола, или сокращение, предсердий, она продолжается чуть побольше, 0,1 секунды; в это время желудочки находятся в состоянии расслабления, или диастолы. Затем начинается вторая фаза — систола обоих желудочков, которая длится примерно 0,3—0,4 секунды; в эго время предсердия расслаблены. Последняя, третья фаза — пауза, или общее расслабление всего сердца. Во время паузы сердце наполняется кровью, притекающей из вен. Длительность паузи в значительной мере зависит от частоты сердечных сокращений;

при 60—70 сокращениях в минуту она длится около 0,4 секунды.

Скелетные мышцы сокращаются под влиянием импульсов, идущих из центральной нервной системы Будучи вырезаны из тела, они самостоятельно сокращаться не могут. Иначе ведет себя сердечная мышца: волны возбуждения возникают в ней самостоятельно, при участии нервных узлов, находящихся в самом сердце.

151

Работа сердца. Работа сердечной мышцы очень велика. Желу-дочкл сердца человека при своем сокращении выбрасывают в артериальное русло примерно по 60—80 куб. см крови каждый. Левый желудочек при одном сокращении в среднем выполняет работу, равную 0,08—0,09 кГм. Работа правого желудочка, прогоняющего кровь только через легкие, менее значительна и не превышает 0,02 кГм. Можно считать, что оба желудочка сердца пря каждом сокращении выполняют работу примерно в 0,1 кГм.

Сердце, весящее всего лишь 300 г, за одну минуту выполняет работу, равную 6—8 кГм. В течение суток, перегоняя тысячи литров крови, сердце выполняет огромную работу, превышающую 10000 кГм. Такую работу выполняет подъемный кран, поднимающий 2 г груза на высоту 5 м Причина неутомимости сердечной, мышпы заключается в ритмичности ее работы — в прави^ьном~че-редовании сокращения, т. е. работы, и расслабления, ил^ отдыха. При 75 сокращениях в минуту каждый полный период сокращения длится 0,8 секунды. Из этого - времени на сокращение "предсердий приходится 0,1 секунды, на сокращение желудочков—0,3 секунды;

пауза длится 0,4 секунды. Таким образом, желудочки отдыхают почти вдвое больше времени, чем работают. Отдых предсердий длится еще больше Небольшие промежутки отдыха, следующие за каждым сокращением, вполне достаточны для того, чтобы сердечная мышца могла снова сократиться с той же силой.

48. Возрастные особенности строения и работы сердца

Кровообращение плода. У плода, как и у взрослого человека, имеются два круга кровообращения — большой и малый Однако в период внутриутробного развития снабжение организма кислородом и питательными веществами происходи г совсем не так, как у взрослых.

Уже к концу первой недели развития эмбрион начинает внедряться в разбухшую слизистую оболочку матки. Ворсинки, которыми покрыта внедрившаяся в матку наружная оболочка эмбриона, разрастаются, частично разрушая кровеносные сосуды слизистой оболочки матки В результате вокруг ворсинок образуются так называемые лакуны — пространства, заполненные материнской кровью. Она поступает сюда из артерий, через их поврежденные стенки, и оттекает по венам в общий кр^г кровообращения материнского организма

Одновременно в теле зародыша развиваются сердце и кровеносные сосуды Сосуды образуются и в ворсинчатой части его наружной оболочки Кровь зародыша по двум пупочным артериям течет к капиллярам ворсинок, оттекая от них по одной широкой пупочной вене. Кровь матери не смешивается с кровью зародыша,

152

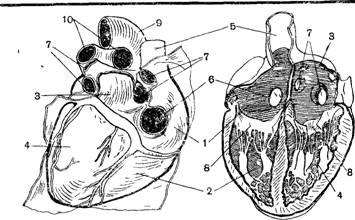

рис 59 Строение сердца.

Слева - вид сер дца сзади, справа - сердце в разрезе (вид спе

цеди)!

/—правое предсердие; 2—правый желудочек i — левое пред сердие 4 — левый желудочек 5 -— верхняя полая ве на 6— просвет нижней по юн ве ны, 1 — легочные вены в—кчапа ны между предсердиями и желудочками, 9 — аорта 10'— правая и левая легочные артерии.

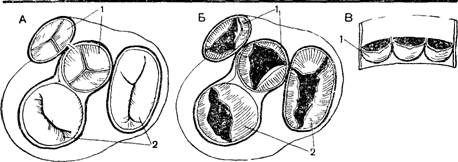

Рис ЬО Клапаны сердца-

Л _ клапаны закрыты, Я—клапаны открыты В — положение клапанов на вскрытой и развернутой аорте

;— полулунные клапаны в аорте и легочной аргерии, 3 — створчатые клапаны между пред сердием и желудочком

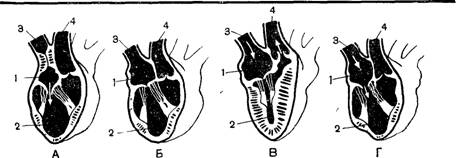

Рис 61 Схема работы сердца-Л-начало систолы предсердия £-нa^a^o систолы желудочка, В-окончание систолй

желудочка, Г—пауза, /—предсердие 2 — желудочек, 3—вена 4 — аорта

протекающей по сосудам ворсинок. Однако обмен веществ между кровью матери и кровью зародыша происходит очень интенсивно. Из лакун в кровь зародыша проникают питательные вещества и кислород, а из крови зародыша в лакуны поступают углекислота и другде продукты обмена.

Орган, образованный ворсинками наружной оболочки зародыша и слизистой оболочкой матки, называется плацентой. Значение плаценты заключается в том, что она выполняет те функции, которые после рождения выполняются органами дыхания, пищеварения и выделения. Плацента непрерывно растет и к концу беременности весит 500—600 г. Окруженный оболочкой пучок сосудов, соединяющий плод с плацентой, превращается в пуповину — шнур, достигающий к концу беременности толщины пальца и в длину 50—60 см.

Движение крови через плаценту представляет существенную часть большого круга кровообращения плода (цв. табл. XIII). Из плаценты кровь поступает в нижнюю полую вену, оттуда в правое предсердие. Отсюда кровь попадает частично в правый желудочек, а частично через имеющееся у плода овальное отверстие между обоими предсердиями в левый желудочек. Из правого желудочка кровь поступает в легочную артерию. Дальше возможны два пути: через легкие и по не существующему у взрослого человека широкому артериальному протоку, соединяющему легочную артерию с аортой. Понятно, что по этому более легкому пути и устремляется основная масса крови, выбрасываемой правым желудочком.

Оба желудочка сердца плода выполняют одинаковую работу, нагнетая кровь в аорту: левый—непосредственно, а правый— через артериальный проток. Иными словами, оба они сокращаются с одинаковой силой. Этим объясняется примерно одинаковая толщина мышечной стенки того и другого желудочка.

Изменения в кровообращении у новорожденного. Момент рождения — это резкий переход к новым, совершенно отличным от прежних условиям существования организма Перерезка пуповины нарушает ту связь с материнским организмом, которая обеспечивала получение плодом питательных веществ, кислорода и освобождение от углекислоты и других продуктов жизнедеятельности. Тотчас же в организме новорожденного наступает кислородное голодание, иными словами, задушение, что ведет к общему сильному возбуждению и, в частности, к появлению первых дыхательных движений. Растяжение легких, наступающее при первом вдохе и сохраняющееся в течение всей жизни, способствует расширению легочных капилляров. К тому же сильно сокращаются кольцевые мышечные волокна, которые находятся в стенке артериального протока, соединяющего легочную артерию с аортой. В результате кровь из правого желудочка целиком или почти целиком направляется к легким; оттуда по легочным венам кровь поступает в ле-

154

вое предсердие и, заполняя его, давит на клапан овального отверстия между предсердиями, что препятствует попаданию крови ич правого предсердия в левое. Таким образом, сразу же после рождения появляются условия, которые способствуют последовательному движению крови по большому и малому кругу.

Уже к концу внутриутробного периода развития артериальный проток начинает суживаться вследствие разрастания внутреннего слоя его стенки. После рождения, когда кровь практически перестает протекать по протоку, его сужение происходит еще быстрее, и через 6—8 недель просвет протока полностью зарастает. Постепенно зарастает и овальное отверстие путем прирастания к нему клапана, который в это время сильно увеличивается в длину и толщину. Окончательное закрытие овального отверстия происходит на 9—10-м месяце жизни, а иногда и значительно позднее. Нередко очень небольшое отверстие остается на всю жизнь, что не мешает нормальной работе сердца. Пупочные артерии и вена после перевязки пуповины также постепенно зарастают.

Рост и развитие сердца в грудном и дошкольном возрасге (рис. 62). Сердце новорожденного в среднем весит 20 г, что составляет примерно 0,6% веса тела. В течение первых I'/z —2 лет сердце быстро растет, увеличивая свой вес в 3 раза. Однако общий вес тела растет еще быстрее, утраиваясь к концу первого года жизни. В результате к 2 годам вес сердца составляег несколько меньше 0,5% общего веса тела. В последующие годы рост сердца, как и общий рост тела, становится более медленным, вновь возрастая лишь в 14—15 лет, что опять-таки соответствует увеличению общего веса тела.

В течение первого года жизни поперечник сердца относительно широк, а потому оно имеет округлую форму; широки устья отходящих от сердца сосудов, и огносительно велики предсердия, особенно правое (рис. 62). Интенсивный рост предсердий, в частности левого, продолжается примерно до Г/з лет. В последующие годы объем предсердий и желудочков увеличивается в равной мере.

С возрастом в сердце происходят и другие изменения. Так, утолщаются волокна сердечной мышцы. За первые Г/а года жизни в среднем диаметр их поперечника увеличивается с 6 до 9 микрон. В этот же период изменяется внутренняя структура волокон;

становится хорошо заметна их поперечная исчерченность. Небольшое увеличение толщины волокон наблюдается и в последующие годы.

Клапаны, особенно расположенные между предсердиями и желудочками, также с возрастом изменяются. Ткань створок становится более плотной; изменяется расположение и количество мышечных выступов и сухожильных нитей.

Различие в силе сокращений правого и левого желудочков ведет к постепенному увеличению толщины левого желудочка. Уже к 6 месяцам жизни мышца левого желудочка толще мышцы правого

155

в полтора раза, а к 4—6 годам — даже в 2 раза. Соответственно левый желудочек весит больше правого на 2-м месяце жизни на 60%, на 6-м — почти вдвое, а в 6—7 лет даже больше чем вдвое.

В период роста сердце менее устойчиво по отношению к различным вредным воздействиям. Так, например, в условиях голодания у взрослых людей вес сердца если и уменьшается, то в очень малой степени. Детское сердце в тех же условиях значительно теряет в весе.

Возрастные изменения частоты и силы сердечных сокращений. Количество крови, перекачиваемой сердцем, зависит как от частоты сердечных сокращений, так и от систолического объема, т. е. объема крови, выбрасываемой в аорту при каждом сокращении левого желудочка.

По мере роста сердца систолический объем крови увеличивается. Сердце новорожденного при каждой систоле выталкивает в аорту всего лишь 2,5 мл крови, а к концу 1-го года жизни систолический объем увеличивается до 10 мл. Это объясняется увеличением притока крови к сердцу и растяжением желудочков при поступлении в них крови из сокращающихся предсердий. К концу 2-го года жизни систолический объем возрастает примерно на 4 мл, а в каждый последующий год — на 2 мл.

Частота сердечных сокращений в первые месяцы жизни 120— 140 в минуту, к концу 1-го года жизни— 100—130, у детей 2— 4 лет—90—120, а 5—6 лет—80—110 раз в минуту. В последующие годы частота сердечных сокращений продолжает понемногу снижаться.

Характерная особенность детского сердца — неравномерность сердечных сокращений, иными словами, отсутствие правильной ритмичности: на протяжении 2—3 минут при спокойном лежании ребенка его сердце несколько раз меняет частоту сокращений. Неравномерна и сила сокращений, поэтому объем крови, выбрасываемой в аорту, при каждой систоле то увеличивается, то уменьшается. Неравномерность частоты и силы сердечных сокращений особенно велика у детей первых двух лет жизни. В дошкольном возрасте она несколько снижается, а к 7—8 годам у некоторых детей сердечные сокращения становятся равномерными. У большинства же недостаточная равномерность сокращений остается до 14—15 лет.

Путем умножения величины систолического объема крови на число сокращений в единицу времени можно определить интенсивность перекачивания крови сердцем. Обычно вычисляют количество крови, выбрасываемой сердцем за 1 минуту. Это количество называется минутным объемом.

В первый месяц жизни минутный объем крови равняется в среднем 325 мл. При пересчете на 1 кг веса тела это составит около 100 мл. У годовалого ребенка минутный объем равен 1200 мл (около 120 мл на 1 кг веса), в 5 лет—2000 мл (около 110 мл на

156

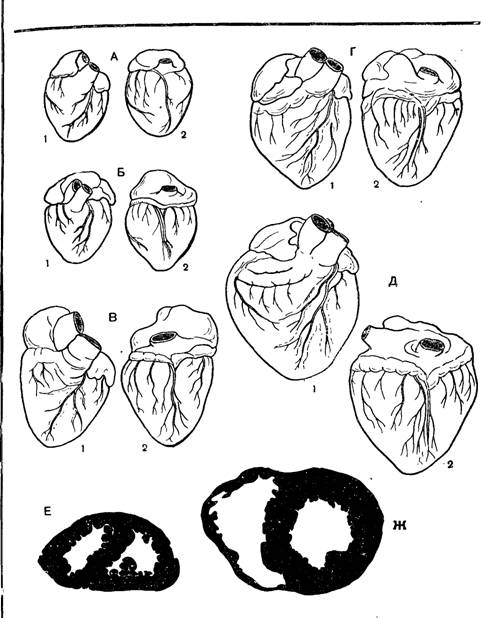

Рис. 62. Сердце детей разного возраста:

Л — новорожденного; Б — трехмесячного; Д—годовалого; Г — двухлетнего; Д ~ пятилетнего; Е — среэ сердца новорожденного; Ж. — срез сердца шестилетнего;

/ — сердце спереди; 2— сердце сзади.

1 кг веса). У взрослого человека в среднем минутный объем равен 4000 мл, или около 60 мл на 1 кг веса. Таким образом, минутный объем кропи при пересчете на 1 кг веса тела очень высок у детей. Это объясняется тем, что в период роста организм нуждается в повышенном количестве кислорода.

49. Движение крови по сосудам

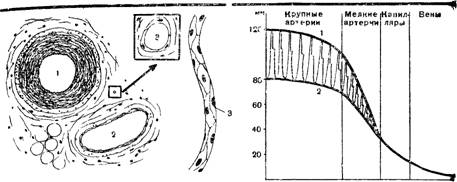

Аргерии, капилляры, вены. По своему строению артерии, капилтры и вены сильно отличаются друг от друга (рис. 63). Толстая стенка артерий в основном состоит из гладкой мышечной и упругой эластической тканей. Такое строение артерий придает ам большую прочность и упругость. Опыты показали, что крупные артерии выдерживают давление до 20 атмосфер.

В аорте и других крупных артериях очень мало мышечных и много эластических волокон. В мелких артериях, наоборот, мало эластических и много мышечных волокон. Стенки капилляров в основном состоят из одного слоя плоских клеток. Такое же строение имеют мельчайшие вены, которые образуются путем слияния капилляров Стенки более крупных вен относительно тонки, легко растягиваются и столь "же легко спадаются; в них мало эластических волокон и слаборазвит мышечный слой.

Давление крови в сосудах. При каждом сокращении сердце, действуя подобно насосу, нагнетает в сосуды очередную порцию крови, создавая в них давление, необходимое, чтобы обеспечить ее продвижение по всему кровеносному пути. Под влиянием давления стенки крупных артерий растягиваются, вмещая в себя всю порцию крови, поступившей из сердца.

В промежуток между двумя сокращениями сердца ток крови из крупных артерий в мелкие не прекращается. Это объясняется тем, что эластичные стенки крупных артерий обладают весьма совершенной упругостью, т. е. по прекращении растягивания они возвращаются к исходному состоянию. Чем больше они растянуты, тем сильнее противодействуют растяжению, выдавливая избыток крови в единственно возможном направлении —в сторону более мелких артерий. Таким образом эластичность и упругость стенок крупных артерий обеспечивает непрерывность движения крови.

В любом участке сосудистой системы кровь течет от того места, где давление больше, к тому месту, где оно меньше. Иными словами, по пути тока крови давление всегда понижается, так как оно затрачивается на продвижение крови. Выше всего давление в крупных артериях, недалеко от сердца, а ниже всего — в крупных венах, приносящих кровь к сердцу.

В аорте и крупных артериях величина кровяного давления непрерывно меняется: при каждом сокращении сердца оно скачкообразно возрастает, становясь максимальным к концу систолы же-

158

Рис. 63 Стенки артерий (/), вен (2), капилляров (3).

Рис 64 Изменение кровяного давления (в мм Hg) по пути тока крови в минуту.

/ — максимальное давление, 2 — минимальное давление.

лудочков. Затем оно снова снижается, становясь минимальным к началу следующей систолы желудочков. Разница между максимальным, или синодическим, и минимальным, или диастодические давлением составляет амплитуду кровяного давления, или пульсовое давление. Его определение очень существенно для суждения о работе сердца Измеряется давление в миллиметрах столба ртути (мм Hg).

У молодого взрослого человека, когда он спокойно сидит или лежит, систолическое давление в аорте и крупных сосудах большого круга кровообращения обычно равно 120 мм Hg, диастол ическое— 70 мм Hg. Следовательно, пульсовое давление равно 50 мм Hg.

В малом круге кровообращения кровь встречает значительно меньшее сопротивление, чем в большом. Поэтому кровяное давление в легочной артерии относительно очень невелико, а именно около 20% аортального.

По пути тока крови кровяное давление падает (рис. 64). Быстрее всего оно уменьшается в тех участках кровеносного русла, где сопротивление току крови наиболее велико. Прогекая по капиллярам, кровь преодолевает особенно большое сопротивление, которое создается трением крови о стенки узких сосудов, а потому здесь затрачивается значительная часть ее движущей силы. Именно здесь кровяное давление падает быстрее всего.

Пульс. В некоторых местах тела артерии легко прощупываются. Верным признаком, что под пальцами действительно находится артерия, служит ощущение ритмических толчков. Ритмическое гплрогзнир яртрриядьной стенки называется пульсом'

В артерии, сильно придавленной пальцем, движение крови пре-крашаегся, но тут же рядом, выше сдавленного места, т. е. ближе к сердцу, пульс продолжает ясно ощущаться. Это объясняется

159

тем, что пульсовые толчки зависят не от изменений движения крови, а от внезапного повышения давления в артериях при каждом поступлении новой порции крови из желудочка в аорту. Пульсовые толчки передаются по всем артериям со скоростью, во много раз превосходящей скорость течения крови. Следя за пульсом, можно сосчитать число сердечных сокращений.

Движение крови по венам. В мелких венах кровяное давление едва достигает 10 мм Hg, в крупных—еще ниже. Следовательно, в венах кровь обладает незначительной движущей силой: большая часть ее движущей силы уже израсходована главным образом при прохождении мельчайших артерий и капилляров. Поэтому движение крови в венах находится в менее благоприятных условиях, чем в артериях. Особенно тяжелы условия движения крови в венах нижней половины тела, где она, поднимаясь вверх, преодолевает силу собственной тяжести.

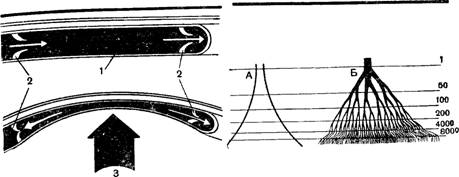

Трудовые движения, ходьба, гимнастические упражнения и вообще всякая мышечная деятельность облегчают движение крови по венам, так как, сокращаясь, мышцы сдавливают податливые стенки проходящих вдоль них вен и выжимают кровь по направлению к сердцу, а расслабляясь, засасывают ее из более мелких вен. Двигаться в обратном направлении кровь не может, так как этому мешают клапаны, похожие на полулунные клапаны у начала аорты и легочной артерии. Такие клапаны имеются в венах повсюду (рис. 65). Таким образом, мышечная деятельность—постоянная и очень существенная вспомогательная сила, облегчающая движение крови по венам. При малоподвижном, сидячем образе жизни, а также при неподвижном положении тела во время работы создаются неблагоприятные условия для оттока венозной крови. В этих случаях нередко развивается застой крови, что отражается на общем состоянии здоровья.

Скорость движения крови. Кровеносную систему можно рассматривать как трубку, многократно разветвляющуюся и образующую огромное множество очень коротких, но чрезвычайно узких рукавов, которые, снова сливаясь, превращаются в две широкие трубки (рис. 66). Через каждое поперечное сечение такой системы трубок всегда протекает одинаковое количество жидкости. В противном случае одни участки должны были бы запустевать, а другие переполняться, что явно невозможно.

У взрослого человека в среднем за 1 минуту через аорту проходит 4000 мл крови. Площадь поперечного сечения аорты обычно не превышает 8 кв. см. Следовательно, на 1 кв. см поперечного сечения за одну минуту приходится 500 мл крови. Такова примерно скорость прохождения крови через аорту.

По мере разветвления сосудов общая площадь их поперечного сечения непрерывно увеличивается. По приблизительным подсчетам, площадь сечения всех капилляров, вместе взятых, может достигать 8000 кв. см. Следовательно, на 1 кв. см сечения капиллярно-...-JbkM

.160

Рис. 65. Схема влияния мышечных сокращений на движение крови в венах:

вверху — при расслабленной мышце, внизу — при сокращении; / — вена; 2 — венозные клапаны; S — давление сократившейся мышцы на вену; белые стрелки — движение крови в вене.

Рис. 66. Изменение ширины русла (А) в связи с разветвлением (Б) сосудистой системы.

Л — схема ширины русла: Б — схема ветвления сосудов. Цифры справа показывают увеличение количества сосудов.

го русла приходится всего лишь 0,5 мл в 1 минуту. Если принять во внимание чрезвычайно малый диаметр каждого капилляра (чаще всего 5—10 микрон), то нетрудно подсчитать, что на прохождение через него 1 куб. мм крови потребуется несколько часов. Медленное течение крови по капиллярам облегчает переход кислорода и питательных веществ из крови в тканевую лимфу, а углекислоты и других продуктов обмена в обратном направлении—из лимфы в кровь.

По пути от капилляров к предсердию кровеносное русло постепенно суживается и скорость течения крови увеличивается..

Кровяное давление у детей. В течение всей жизни в строении сосудистой системы происходят весьма значительные изменения. У новорожденного стенки артерий очень тонки, почти не содержат мышечных волокон, но богаты эластическими волокнами. Диаметр артерий, особенно крупных, относительно велик и мало отличается от диаметра соответствующих вен, а потому примерно одинакова емкость артериального и венозного русла. Мелкие сосуды и капилляры относительно широки и расположены очень густо. Перечисленные особенности облегчают движение крови по сосудам. Поэтому сердце новорожденного работает с меньшим напряжением:

систолическое давление — 70—75 мм Hg.

В первые месяцы жизни особенно широки сосуды верхней половины тела, которая, следовательно, получает больше крови. К началу второго года жизни, в связи с усиленным ростом нижних конечностей и началом ходьбы, диаметр сосудов нижней половины тела увеличивается. Появлением значительной подвижности, требующей доставки большего количества крови, объясняется увеличение ширины просвета сосудов и толщины их стенок у детей

6

161

2—3 лет. В частности, увеличивается количество гладких мышечные волокон в стенке артерий.

Изменения, происходящие в сосудистой системе, связаны с ростом, развитием и деятельностью отдельных органов. Сосуды не только растут в длину и в толщину — появляются и новые мелкие кровеносные сосуды. Наряду с этим просветы некоторых сосудов зарастают, стенки их перерождаются. Таким образом происходит перераспределение сосудистой сети. Особенно легко разрушаются и заменяются новыми капилляры и мельчайшие артерии.

К концу первого года жизни, в связи с интенсивным ростом тела и увеличением сосудистой системы, кровяное давление возрастает до 80—85 мм Hg. В последующие годы систолическое давление изменяется очень медленно, достигая к 10—12-летнему возрасту 90—100 лш Hg.

50. Регуляция кровообращения

Обеспечение потребности организма в кислороде. В организме, в каждом органе тела, имеются запасы питательных веществ, но нет запасов кислорода. Поэтому доставка кислорода, осуществляемая органами кровообращения, всегда должна точно соответствовать меняющейся потребности организма. Изменение количества потребляемого организмом кислорода вызывает увеличение или уменьшение частоты и силы сердечных сокращений, а следовательно, минутного объема крови. Во время интенсивной физической работы минутный объем крови, поступающей из серд" ца в аорту, может повыситься в несколько раз.

При напряженной умственной деятельности значительно повышается потребление кислорода клетками мозга, тогда как в других органах, в частности мышцах, нужда в кислороде остается небольшой. Работа органов кровообращения была бы крайне неэкономной, если бы ради усиленной доставки кислорода одному органу увеличилось кровоснабжение всего организма. В действительности этого не происходит, так как путем изменения ширины просвета мелких артерий и капилляров всегда регулируется распределение крови между различными областями тела: сосуды работающих органов расширяются, а сосуды неработающих или слабо работающих — суживаются. Так, через расслабленную мышцу протекает мало крови, так как большинство капилляров находится в спавшемся состоянии. Через усиленно работающую мышцу ток крови может увеличиваться в несколько десятков раз.

Расширение сосудов в одних участках тела влечет за собой их сужение в других участках. Вот почему после сытного обеда, когда значительно усиливается кровенаполнение брюшных внутренностей, мозг и мышцы получают меньше крови, и хочется лежать, а не заниматься физическим или умственным трудом.

162

Правильное и постоянно меняющееся распределение крови между различными органами предохраняет сердце от чрезмерной работы, и организм получает вовможность при всех условиях его деятельности обходиться всего лишь 4—5 литрами крови.

Нервная регуляция кровообращения. К сердцу от головного мозга идет блуждающий нерв, а от спинного—симпатические. Блуждающий нерв тормозит' деятельность сердца, замедляет и ослабляет, его сокращения. Симпатические нервы, наоборот, учащают и усиливают сокращения сердца. Таким образом, симпатические и блуждающий нервы оказывают на сердце противоположное действие.

Ко всем кровеносным сосудам подходят ветви симпатических нервов. Импульсы, проходящие по этим нервам, вызывают сужение сосудов, а следовательно, уменьшение кровотока. При чрезмерно сильном раздражении симпатического нерва наступает его торможение, и сосуды не суживаются, а иногда наблюдается даже их расширение.

В естественных условиях регуляция кровообращения всегда носит рефлекторный характер и проявляется в одновременном изменении деятельности сердца и сосудов. Иными словами, под влиянием раздражения рефлекторно происходит ускорение или замедление общего кровотока, т. е. изменение минутного объема крови, а также увеличение или уменьшение кровенаполнения отдельных органов или систем органов. Важнейший источник рефлекторного воздействия на сердце и сосуды — изменение мышечной активности, особенно переход от состояния покоя к работе.

Большое значение имеют импульсы, идущие от коры больших полушарий. Так, перед началом спортивных состязаний наблюдается условнорефлекторное учащение сердечных сокращений, расширение кровеносных сосудов преимущественно тех мышц, которые должны принять участие в предстоящей работе. Влиянием коры больших полушарий объясняется учащенное сердцебиение или, наоборот, «замирание» сердца, а также покраснение или побледне-ние лица при волнении или'испуге. В зависимости от того, находится ли человек в бодром или угнетенном состоянии, выполняет ли он работу охотно или без желания, кора больших полушарий будет различно воздействовать на работу сердечно-сосудистой системы.

Для обеспечения надлежащего содержания в крови кислорода особое значение имеют импульсы, которые идут от самой сердечнососудистой системы. Так, в месте разветвления общей сонной артерии на наружную и внутреннюю и в стенке аорты имеются рецепторы, чувствительные к содержанию в крови кислорода: при его и"збытке наступает рефлекторное замедление сердечных сокращений, а при пониженном его содержании — их учащение.

Саморегуляция сердечно-сосудистой системы. При любых реакциях на раздражение все участки сердечно-сосудистой системы

б«

должны работать согласованно. Такая согласованность обеспечивается собственными рефлексами кровеносной системы. В стенках сердца, а также артерий и вен находятся рецепторы, чувствительные не к содержанию кислорода, а к изменениям кровяного давления. При его повышении артерии растягиваются сильнее обычного. Это вызывает раздражение соответствующих рецепторов, особенно в аорте и в области разветвления общей сонной артерии. От рецепторов по нервам импульсы поступают в сердечно-сосудистый центр продолговатого мозга, который посылает ответные импульсы, приводящие к урежению пульса и расширению кровеносных сосудов.

При резком усилении притока крови к сердцу растягиваются стенки предсердий и впадающих в них крупных вен, что влечет за собой раздражение соответствующих рецепторов. В ответ наступает рефлекторное учащение сердечных сокращений, и в результате увеличивается отток крови из предсердий в желудочки сердца.

Собственные рефлексы сердечно-сосудистой системы, возникающие при раздражении рецепторов других ее участков, проявляются главным образом в местном сужении или расширении сосудов.

Таким образом кровеносная система сама себя регулирует, поддерживая нормальное кровяное давление и устраняя препятствия, возникающие по пути тока крови.

Гуморальная регуляция. Работа сердца и распределение крови между отдельными органами находится под влиянием не только нервной системы, но и ряда веществ, находящихся в крови. Особое значение имеют адреналин и ацетилхолин, которые постоянно в том или ином количестве образуются под контролем нервной системы в организме. Адреналин оказывает на сердце и сосуды такое же действие, как раздражение симпатических нервов: введение его в кровь суживает сосуды, учащает и усиливает сокращения сердца. Ацетилхолин оказывает противоположное действие:

он замедляет и ослабляет сердечные сокращения, расширяет кровеносные сосуды.

Такая регуляция, осуществляемая через кровь, т. е. гуморальным путем, способствует созданию более или менее длительных сдвигов в работе кровеносной системы, на фоне которых могут происходить быстрые рефлекторные реакции.

Возрастные особенности регуляции кровообращения. К концу внутриутробного периода развития многие клетки сердечных нервных узлов еще сохраняют зародышевое строение и' не функционируют. После рождения количество функционально созревших клеток нервных узлов сердца начинает очень постепенно увеличиваться вплоть до 10-летнего возраста.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |