Малый, или легочный, круг кровообращения начинается от правого желудочка, из которого кровь течет по легочной артерии и ее ветвям в правое и левое легкие. В легких мельчайшие артерии разветвляются на капилляры, которые, соединяясь друг с другом, об-

разуют вены. Как и в большом круге кровообращения, мелкие вены сливаются в более крупные. По четырем легочным венам кровь попадает в левое предсердие сердца, где и заканчиваегся малый круг.

Артериальная и венозная кровь. Кровь, протекающая по артериям большого круга кровообращения^ насыщена кислородом. Такая кровь называется артериальной. "В~к"ап'илля'рах'кровь'теряет значительную часть кислорода и обогащается углекислотой. Кровь, бедная кислородом и богатая углекислотой, называется венозной. Венозная кровь по венам большого круга кровообращения попада-

§г впра^ю половину сердца, а оттуда в артерии легочного круга. легочных капиллярах она освобождается от избытка углекислоты и обогащается кислородом. Следовательно, в артериях легочного круга находится венозная, а в венах легочного круга — артериальная кровь. • ' •

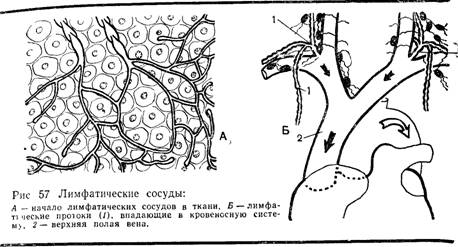

Тканевая жидкость и лимфа. Находясь в кровеносных сосудах, кровь непосредственно не соприкасается с клетками органов и тканей. Тонкая стенка капилляров, состоящая из одного слоя плоских клеток, отделяет кровь от тканевой жидкости, находящейся в межклеточных щелях и промежутках. Эту жидкость называют внутренней средой организма, так как она непосредственно соприкасается с клетками. Клетки поглощают из нее кислород и питательные вещества и отдают в нее углекислоту и другие продукты обмена веществ. На долю тканевой жидкости приходится около 50% веса тела. По своему составу она отличается от крови; в ней, например, почти нет белков, тогда как кровь содержит их около 7%. Избыток тканевой жидкости поступает в особые сосуды, которые называются лимфатическими (рис. 57). Они обычно начинаются в тканях в виде слепых мешочков и образуют густую сеть. Начальные лимфатические сосуды, соединяясь друг с другом, образуют все более крупные сосуды. Находящаяся в них жидкость — лимфа — в конце концов по двум лимфатическим протокам впадает в крупные вены большого круга кровообращения, недалеко от сердца.

Значение крови и ее движения. Значение крови заключается ^прежде всего в том^. что она отдает в тканевую жидкость необходимые для клегок тела кислород и "питательные вещества и получает из нее углекислоту и другие Продукт, выделяемые ил fi к л ми" Та-кой обмен веществ обеспечивает постоянство состава внутренней среды организма, а тем самым и нормальные условия жизнедеятельности клеток. Постоянство состава самой крови поддерживается целым рядом органов.. Через органы дыхания кровь полу. чает кислород и отдает углекислоту. Другие продукты обмена поступают из крови в специальные органы выделения—почки; некоторые вещества в незначительном количестве выделяются через слизи-стую оболочку пищеварительного тракта и через кожу. Питательные вещества поступают в кровь из кишечника, а татсже из тех органов, в которых они содержатся в виде запасов, например из печени и из жировой ткани.

i. ifi

Кроме того, через крпт, пгушестпляется Химическая гвяяь между органами тела. Некоторые продукты деятельности одного органа, попав в кровь, могут быть использованы для деятельности другого органа. В таком химическом, или гуморальном, взаимодействии органТЯГ принимают участие гормоны - вырабатываемые железами внутренней секрецииу Существенное чнячрние^нмрр-г аятитняо функция'j<poBH. а именно защита организма от вредного действия некоторых веществ, образующихся при разрушении клеток тела ли-ббТюпадающих в организм из внешней среды, а также от болезнетворных микробов и выделяемых ими ядов.

Само собой разумеется, все сказанное о значении крови справедливо лишь при условии, что она находится в непрерывном круговом движении. Значение кровеносной системы в том и заключается, что она приводит кровь в движение, разнося ее по всем органам и тканям, и тем самым обеспечивает осуществление кровью ее функций.

А. КРОВЬ 43. Состав крови

^•Плазма крови. 'Кровь — непрозрачная, красного цвета жидкость, 'в которой находится множество мельчайших кровяных Телец, (цв. табл. Х1У>_Жиг1кяд часть крови называется плазмой. Выпущенная из кровеносного сосуда кровь быстро начинает свертываться, превращаясь в сгусток, похожий на желе. Чтобы отделить плазму от кровяных телец, надо предохранить кровь от свертывания

137

путем пр^б^^нии к нрй шянрлквпкислот натрия или другого вещества, препятствующего свертыванию. После отстаивания такой несвертывающейся крови совершенно отчетливо можно различить два слоя: нижний состоит из кровяных телец, он непрозрачен. темно-красного,_цвета и покрыт тончайшей белйаа. той—оде. нкащ верхний слойу— плазма, она совершенно прозрачна, слегка желтовата. '

Bj)Jiee 90% плазмы составляет вода. Хлористый натрий, углекислый натрий и некоторые другие неорганические соли составляют около,1%. Остальное количество приходится на долю белков (примерно 7%), виноградного сахара (примерно 0,1%) и в небольшом количестве многие другие вещества. Содержатся в плазме и газы, властности кислород и углекислый газ.

Ь крови находится несколько различных белков, отличающихся друг от друга по своим свойствам. Один из них-,— (Ьибриноген. находящийся в небольшом количестве, легко переходит в нерастворимое состояние и выпадает из раствора в виде тончайших нитей. образу юцийГетусток? Нерастворимая форма этого белка называется. фибриниМ. Его можно получить, взбалтывая лучинками кровь, только что выпущенную из кровеносного сосуда животного: на лучинках собирается масса волокнистых нитей'фибрина.

Кровь, оставшаяся после удаления фибрина, уже'неспособна больше свертываться. Если такую кровь оставить в пробирке, кровяные тельца постепенно оседают, а над ними остается прозрачная желтоватая жидкость, которая называется сывороткой и отличается от плазмы только" тем, что из нее удален фибрин

Свертывание крови—очень сложный процесс, в котором принимает участие целый ряд веществ, в том числе несколько ферментов, ионы кальция и "р -Ц пг^пнр сярртывания крони лежит превращение фибриногена в фибрин. Переплетаясь, нити фибрина_образуют густую сеть, в 11УГЛЯХ Которой застревают -кровяные тельца. Значение свертывания крови очевидно: сгусток закупоривает' отвер-. стие пораненного сосуда, и кровотечение останавливается. Не образуйся сгусток,, малейшее ранение влекло бы за собой безостановочное кровотечение, а вследствие этого смерть. .

Большая _или меньшая потеря крови bq время ^хирургической операции в сильной степени зависит от скорости свертывания kpo'bm больного. У некоторых оно происходит настолько медленно, что малейший порез влечет за собой длительное кровотечение. Приступая к операции, врач заранее исследует кровь больного, чтобы знать, как быстро она свертывается.

Внутри кровеносных сосудов кровь не свертывается. Но иногда при ревматизме и некоторых других болезнях повреждается внутренняя оболочка сердца или кровеносного сосуда. На месте повреждения кровь начинает свертываться и образуются сгустки крови, или тромбы. Если частичка тромба оторвется, она может перенестись током крови в какой-нибудь орган и вызвать там закупор-'

138

,v сосуда. Закупорка сосудов мозга или других органов может быть причиной тяжелых заболеваний, а иногда и смерти.

Лейкоциты. Тонкая беловатая пленка, покрывающая нижний, темно-красный слой отстоявшейся крови, состоит из белых кровяных телец, или лейкоцитов. Их нередко называют блуждающими клетками за способность, подобно амебам, изменять свою форму, выпуская ложноножки, и таким образом активно передвигаться вдоль стенки сосудов, даже против тока крови. Протискиваясь сквозь тонкую стенку мельчайших сосудов, они проникают в межклеточные промежутки и блуждают в тканях.

По внешнему виду, строению и свойствам различают три основ-ных вида прнкпиитпр-^яррнигтыр. или'грану'лоциты; моноциты; лимфоциты. Среди зернистых лейкоцитов по способности зерен окрашиваться различными красками выделяют нейтрофилы, эозино-филы и базофилы (цв. табл. XIV).

Количество лейкоцитов очень изменчиво. У взрослого человека 1 куб. мм крови чаще всего содержит 6—10 тыс. лейкоцитов. Их количество возрастает после приема-ттящи^пр» интенсивной мышечной деятельности, но особенно резкие изменения количества лейкоцитов наступают при некоторых заболеваниях. Изменчиво не только общее количество лейкоцитов, но и соотношение их видов. Поэтому принято исследование лейкоцитов крови производить' утром, натощак. Нормальными считаются те количественные соотношения отдельных видов лейкоцитов, которые приведены в таблице 3.

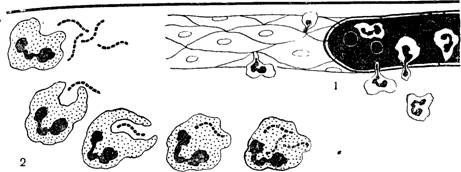

.Еще в 4882 г. выдающийся русский ученый установил, что лейкоциты принимают участиеВ—защитныхфункциях организма. Они, подобно амебам, захватывают и втягивают в себя, а затем переваривают попавшие в организм микробы, а также разрушающиеся клетки тела. Лейкоциты и другие клетки, обладающие способностью захватывать и переваривать чужеродные тела, были названы Мечниковым фагоцитами, т. е. пожирающими клетками, а самый процесс такого «пожирания» — фагоцитозом (рис. 58).

Своим учением о фагоцитозе Мечников заложил фундамент современных представлений о борьбе организма с заразными болез-

Таблица 3

Содержание (в %) различных видов лейкоцитов в крови взрослого человека

Зернистые лейкоциты:

нейтрофилы....... 60—70

эозинофилы....... 2—4

базофилы..,.••.. 0,2—0,5 Моноциты ..,.....••••• °—8

Лимфоциты.......••••• 2030

139

нями. Установлено, что способность фагоцитов быстро и энергично уничтожать микробов, проникших в организм, понижает его восприимчивость к заразным болезням. Особенно велика эта способность у нейтрофилов. Они могут захватить большое количество микробов и оказаться нафаршированными ими. Моноциты, по-видимому, в основном разрушают наружную оболочку тела микроба и таким образом губят его.

Некоторые микробы, например, микробы проказы, не только не перевариваются внутри лейкоцита, но, наоборот, размножаются, и в конечном счете лейкоцит гибнет. Погибают лейкоциты обычно и в том случае, если они выходят на поверхность слизистых оболочек. В огромном количестве они гибнут при гнойном воспалении (например, при нарыве), при воспалении дыхательных путей. Гной почти целиком состоит из погибших лейкоцитов.

Способность фагоцитов быстро захватывать и переваривать микробов в сильной степени зависит от свойств крови и других жидкостей тела. Давно уже было установлено, что в сыворотке крови, совсем не содержащей кровяных телец, находятся особые белковые вещества, которые могут ослаблять микробов, задерживать их размножение и даже убивать их. Подобные же вещества, ослабляющие микробов, были обнаружены в слюне, слизи и даже слезах. Эти вещества обладают специфической активностью, губительно действуя только на определенный вид микробов. Образуются они в селезенке, в печени, в костном мозгу, лимфатических узлах. К клеткам, вырабатывающим антитела, относятся лимфоциты и моноциты.

Эритроциты. Красные кровяные тельца, или эритроциты, транспортируют кислород: в капиллярах легких они обогащаются кислородом, а в капиллярах большого круга кровообращения отдают его тканям. Именно этой функцией объясняются все особенности строения и'состава эритроцитов. Около 35% веса эритроцитов. п_ри-_уояитгя ня долю гемпрлпРчщп — соединения белка с особым красящим веществом, содержащим жёлезо_ Когда в окружающей сре-Ле много кислорода, гемоглооин легко соединяется с ним, образуя оксигемоглобин, а в бескислородной среде кислород отщепляется от оксигемоглобина и он снова превращается в гемоглобин. " ;

Эритроцит не имеет ядра, и если не считать очень небольшого. количества белков, образующих тонкую наружную оболочку и остов, или скелет, эритроцита, а также незначительного количества других веществ, то можно сказать, что эритроцит состоит из гемоглобина и воды (на ее долю приходится 62—65% веса). ;

Поглощение кислорода происходит через поверхность эритроцитов. Чем она больше, тем полнее и быстрее гемоглобин насыщается кислородом. Величина поверхности зависит от размера и формы телец. В этом нетрудно убедиться на примере изменения величины поверхности при дроблении булыжника. Целый булыжник имеет меньшую поверхность, чем те куски, на которые его можно

140

Рис. 58. Фагоцитоз:

; — схема выхождения лейкоцитов из кровеносного сосуда; 2 — последовательные стадии захватывания микробов.

раздробить. Чем мельче куски, тем больше их общая поверхность. Эритроциты имеют форму двояковогнутого диска; их диаметр в среднем равен 7,2 микрона, а толщина в центре диска — 1 микрону, ближе к его краю — около 2,5 микрон. Количество их очень ве-лико: в среднем в 1 кцб. мм крови содержится около 5 млн. эри-троцитову Всего кровь взрослого человека (5—(з л) содержит столь большое их количество, что, выложенные в один'ряд, они образовали бы цепочку, достаточную, чтобы ею обернуть земно'й шар по экватору около 5 раз. Общая поверхность эритроцитов, через которую они получают и отдают кислород, равняется примерно '/з га.

После болезни, при плохом питании, а также при потерях крови количество эритроцитов может уменьшиться на 10—20%, а в тяжелых случаях даже на 40%. Иногда количество их остается нормальным, но в каждом эпитроиите уменьшается содержание гемоглобина на 20—30% и больше, И в том и в другом случае понижается способность крови насыщаться кислородом. В результате организм получает недостаточно кислорода и окислительные процессы замедляются. Это вызывает общую слабость и вялость, головокружение, шум в ушах, плохой аппетит и быструю утомляемость. Кожа становится бледной, восковидной, нередко с желтоватым или зеленоватым оттенком. Такое состояние известно под названием малокровия.

Тромбоциты. Тромбоциты, или кровяные пластинки,— самые мелкие кровяные тельца (диаметр 2—4 микрона). Они не содержат ядер и крайне неустойчивы. Их количество резко колеблется;

чаще всего в 1 куб. мм находится 250—500 тыс. тромбоцитов. Они обладают свойством оседать на чужеродных телах и поврежденных участках внутренней оболочки кровеносных сосудов, склеиваясь друг с другом и образуя бляшки диаметром до 20 микрон.

141

Функции тромбоцитов связаны с остановкой кровотечения при повреждении сосудов, так как они принимают большое участие в процессе свертывания крови.

Образование кровяных телец. Кровяные тельца весьма недолговечны. Продолжительность жизни эритроцитов вряд ли превышает 100—120 дней. Это означает, что в течение каждой минуты погибает примерно 150 млн. эритроцитов. Продолжительность жизни разных видов лейкоцитов неодинакова—по-видимому, от 10 дней до нескольких недель. Наименее долговечны тромбоциты. Полагают, что срок их жизни всего лишь 4—6 дней.

На смену погибшим должны постоянно появляться новые кровяные тельца. Органы, где они образуются, называются кроветворными. Основной кроветворный орган — красный костный мозг, находящийся в промежутках между пластинками губчатого вещества костей. Эритроциты, зернистые лейкоциты и тромбоциты образуются только в костном мозге. Лимфоциты образуются преимущественно в лимфатических железах.

44. Возрастные особенности крови

Образование крови у детей. У новорожденных красный костный мозг заполняет не только промежутки между перекладинами губчатого вещества костей, но и полости внутри диафизов длинных костей. Общее количество этой кроветворной ткани достигает 70—80 г. В дальнейшем, примерно с 2—3 лет, в диафизах длинных костей красный костный мозг постепенно замещается жировой тканью, превращаясь в неактивный, желтый костный мозг. Такой же процесс частично происходит и в губчатой ткани многих костей. Однако общее количество красного костного мозга не уменьшается, что объясняется увеличением массы губчатой костной ткани по мере роста и развития скелета.

В исключительных случаях, когда резко увеличивается потребность организма в кроветворении, например после потери большого количества крови или при некоторых заболеваниях, снова начинают временно функционировать те очаги кроветворения, которые были активны в период внутриутробного развития: эритроциты и прочие кровяные тельца снова начинают образовываться в селезенке, печени, лимфатических узлах и других органах. Красный костный мозг частично восстанавливается в местах, где его заменила жировая ткань желтого костного мозга. Такой «возврат к прошлому» свидетельствует, что во всех бывших кроветворных очагах сохранились клетки первичной соединительной ткани, из которых образуются кровяные тельца.

Подобная мобилизация резервов кроветворения легче всего возникает в дошкольном возрасте. Это имеет существенное значение, так как в первые годы жизни легко нарушается образование эри-

142

троцитов, что ведет к малокровию. Причиной могут быть неправильное питание, недостаточное пребывание на свежем воздухе, нарушение режима сна, а также различные заболевания.

Возрастные особенности состава и свойств крови. В плазме крови как у ребенка, так и у взрослого человека содержатся одни и те же вещества и примерно в одном и том же количестве. Это в особенности относится к неорганическим веществам. Содержание некоторых органических веществ с возрастом изменяется. В частности, у ц"п"р"^"р"ц"у и и прркый гол жизни кровь содержит JJput-iiip бр. п^пв ифррмрнтпн. чем в последующие годы, причём их количество весьма непостоянно: оно может то увеличиваться, то уменьшаться.

.. С возрастом чнздитрпкнмр изменения происходят в кровяных тр. пы1ях. До появления ребенка на свет его кровь получает значительно меньше кислорода, чем после рождения. Недостаток кислорода компенсируется повышенной способностью гемоглобина присоединять кислород: его" концентрация в окружающей среде, необходимая, чтобы гемоглобин легко его присоединял, у плода примерно в полтора раза меньше, чем у взрослого человека. К тому же количество эритроцитов в последние дни внутриутробного развития и у новорожденных может достигать 6—7 млн. Соответственно в этот период очень велико содержание гемоглобина—нередко в полтора раза больше, чем у взрослых.

У нпнпрпжпрнньгх часть грмпгдп^ич^ (около20%) соединяется с кислородом при более высокой его концентрации в окружающей среде, иными гдовямИд приобретает свойства гемоглобина взрослых,

чтп пчрнт. вяжно В СВЯЗИ С' прррупппм v лрггшнпшу пмуяншп РаЗМе-

ры отдельных эритроцитов новорожденного нрппинякпвы - их диаметр от 3,5 до 10 микрон, тогда как у взрослых — от 6" до 9 микрон.'

Характерное лля новорожденного очень большое количество_эри-троцитов делает кровь бпдее густой (вязкой)'. При отстаивании такой крови оседание эритроцитов (как и других кровяных"телец) происходит значительно медленнее, чем при отстаивании крови взрослых '.

уппнцргтпп лрйупттитпи у новорожденного может быть очень рдаличн^, уг>^.у»у правило, оно возрастает^ течение первых суток жизни до 15—30 тыс. в 1 куб. мм, а затем начинает снижаться, Птнпгитрльнпе количество отдельных видов лейкоцитов у новорож-денного почта такое же, как и у взрослых.

Появление ребенка на свет связано с воздействием на организм многих необычных, а потому сильных раздражении. Особое значение имеют перерезка пуповины, наступающее вслед за этим кис-

' Реакция оседания эритроцитов (сокращенно РОЭ) часто применяется при исследовании крови больных, так как увеличение скорости оседания, иногда очень значительное, свидетельствует об изменении свойств крови, характерном для некоторых заболеваний. Такое исследование помогает поставить диагноз, т. е. определить, какая у человека болезнь.

143

дородное голодание и переход к легочному дыханию. Реакция со стороны крови выражается прежде всего в интенсивном разрушении эритроцитов, особенно тех, которые содержат гемоглобин с повышенной способностью присоединять кислород. Это в свою очередь вызывает усиленное образование всех кровяных тел^ц. В кровь начинают поступать незрелые тельца, т. е. не завершившие своего развития, в частности эритроциты, еще не потерявшие ядра, и так называемые юные формы нейтрофилов. Накопление в крови одного из продуктов распада гемоглобина часто приводит к появлению желтой окраски кожи и белочной оболочки глаза — так называемая желтуха новорожденных.

Через 5—7 дней количество эритроцитов снижается до 4,5— 5 млн. в 1 куб. мм, а количество лейкоцитов до 10—12 тыс. Однако еще долго сохраняются резкие колебания количества кровяных телец, так как работа кроветворных органов до конца дошкольного возраста легко нарушается при самых различных воздействиях на организм. На первом году жизни таким воздействием может быть переход с грудного на искусственное или на смешанное кормление, а также сильное возбуждение, ограничение подвижности (при пеленании) и пр.

' <"""В дошкольном возрасте кроветворные органы реагируют на недостаток свежего воздуха, солнца, на сильное физическое напряжение, болезни, нарушение режима питания и многие другие воздействия. Именно в эти годы легко возникает малокровие, которое при соблюдении правильного режима может быть ликвидировано. Большое значение при развившемся у ребенка малокровии имеет организация полноценного питания. Очень полезно детям раннего возраста давать печень в протертом виде как добавление к бульону, каше, овощному пюре. Детям старшего дошкольного возраста можно давать печень в Жареном или тушеном виде либо готовить из нее паштеты и пудинги. Значение печени как пищевого продукта объясняется тем, что она содержит соли железа, которые необходимы для - образования гемоглобина. При сильно выраженном малокровии врачи назначают витамин Biz, стимулирующий кроветворение.

Некоторые особенности состава и свойств крови, характерные для периода новорожденности, постепенно исчезают. Так, размеры и количество эритроцитов, частота появления их незрелых форм, вязкость крови уже на 2—3-м месяце становятся такими же, как и у взрослых. Количество лейкоцитов к 10—12-му дню жизни устанавливается на несколько более высоком уровне по сравнению со взрослыми. Этот уровень сохраняется в течение всего дошкольного возраста. С возрастом меняется соотношение различных видов лейкоцитов. Начальное значительное количественное превалирование нейтрофилов над лимфоцитами к 3—10-му дню сменяется превалированием лимфоцитов, что у многих детей очень резко выражено. Лишь к концу дошкольного возраста нейтрофилов снова ета-новигся больше, чем лимфоцитов.

144

Относительно небольшому количеству нейтрофилов в крови детей дошкольного возраста соответствует низкая фагоцитарная функция и пониженное содержание ферментов. По-видимому, это одна из основных причин повышенной восприимчивости детей к инфекционным заболеваниям.

45. Антигены и антитела

Воспаление как общая защитная реакция организма.

Проникновение в кожу или в любой орган тела посторонних веществ, особенно микробов, а также повреждение при ушибе, ожоге или ранении почти всегда вызывают воспалительную реакцию:

кровеносные сосуды расширяются, лейкоциты в большом количестве покидают их и скапливаются около посторонних частиц и всего пораженного участка, образуя вокруг него своеобразный барьер. Воспаленная область обычно становится более теплой и краснеет вследствие прилива крови, а также опухает в результате проникновения жидкости из крови в тканевые щели и промежутки. Помимо лейкоцитов, через стенки капилляров проникает из крови фибриноген, который, свертываясь, закупоривает межклеточные пространства и тем самым облегчает создание механического барьера. Таким образом, воспалительная реакция препятствует распространению микробов по организму, облегчает его борьбу как с ними, так и с любым повреждением, а следовательно, имеет защитный характер.

Образование антител. Чужеродные белки (в том числе входящие в состав микробов и токсинов, или ядов), попадая в организм, вызывают образование в нем антител — особых специфических веществ также белкового характера. Вещества, вызывающие образование антител, называются антигенами. Каждое антитело может вступать в соединение только с тем антигеном, под влиянием которого оно образовалось, и изменять его свойства, не действуя на другие антигены. Так, в кровяной сыворотке человека, перенесшего брюшной тиф, находятся антитела, губительные для брюшнотифозных микробов и никак не влияющие на микробов дифтерии;

сыворотка человека, переболевшего холерой, содержит антитела, уничтожающие бактерии холеры, но безвредные для микробов брюшного тифа.

Иногда при инфекционных заболеваниях, отравлениях или других воздействиях на'организм в пораженном органе могут произойти изменения в структуре и свойствах тех или иных белковых соединений, которые становятся как бы чужеродными для организма,, т. е. приобретают по отношению к нему антигенные свойства. В результате в организме начинают образовываться соответствующие антитела. Поскольку такие антигены не привносятся извне, они были названы аутоантигенами, а образующиеся антитела —

143

аутоантытелами. Образование 'аутоантител было обнаружено при некоторых заболеваниях крови, при ожогах,.при многих хронических заболеваниях, например при ревматизме. . . '

Поскольку антитела относятся к белкам (глобулинам), их образование тесно связано с общим белковым обменом, на который, как известно, влияет функциональное состояние отдельных органов и тканей, гормоны эндокринных желез, нервная система, особенности питания и, наконец, факторы внешней среды. Этим и объясняется давно известный факт, что способность организма бороться с болезнью зависит от его общего состояния.

Аллергия. Аллергией называют извращенную, обычно резко повышенную реактивность организма, что, как правило, наблюдается при повторном проникновении в него некоторых веществ. Может возникнуть повышение чувствительности к какому-нибудь пищевому продукту (например, к землянике, яйцам, рыбе, молоку), к лекарственным препаратам (например, к иоду, хинину) или к другим веществам животного либо растительного происхождения. Такая извращенная чувствительность, получившая название идиосинкразии, проявляется в ощущении озноба или жара; на коже возникают экземы, крапивница или отеки. Явления идиосинкразии часто возникают с раннего детства.

При повышенной чувствительности к веществам, находящимся в цветочной пыльце, возникает тяжелое аллергическое состояние — сенная лихорадка. У больного развивается воспаление слизистых оболочек верхних дыхательных путей и век, затрудняется дыхание, повышается температура и нередко возникают признаки бронхиальной астмы: мучительный кашель и приступы тяжелого удушья вследствие сужения мельчайших бронхов.

Существует еще одна форма проявления аллергии — анафилактический шок. Чтобы получить его в эксперименте, повторно вводят в организм чужеродный белок (например, сыворотку крови другого вида животных). После первого введения происходит как бы предварительная подготовка: в организме постепенно развивается повышенная чувствительность, или сенсибилизация, к этому белку. Вторичное введение через 2—3 недели того же белка ведет к быстрому развитию тяжелых явлений шока: резкому нарушению сердечной деятельности, одышке, иногда бессознательному состоянию—и даже к смертельному исходу. Анафилактическое состояние, т. е. сенсибилизация к ранее введенному белку, может сохраняться в течение нескольких лет. Для выведения организма из анафилактического состояния, т. е. его десенсибилизации, применяют вещества, понижающие возбудимость, например хлористый кальций, гирудин, кортизон, димедрол.

Экссудативный диатез. Экссудативный диатез.— аллергическое состояние, нередко наблюдающееся у детей. Оно проявляется в наклонности организма к возникновению воспалительных процессов в коже и слизистых оболочках по самым ничтожным причине

нам. Дети, страдающие экссудативным диатезом, обладают повышенной чувствительностью главным образом к веществам пищевого характера, которые на здоровых детей не оказывают никакого болезненного влияния. В некоторых случаях удается выявить те продукты питания, которые вызывают болезненные явления у ребенка, в большинстве же случаев это сделать очень трудно.

Скмптомы экссудативного диатеза могут проявиться с первых месяцев жизни. Один из ранних симптомов болезни у грудных детей—покраснение кожи, появление в ее складках кровоточащих трещин. Другой признак — образование на коже головы жирных, желтых чешуек (слущивающийся эпителий кожи), образующих сначала тонкие, я затем толстые корки. Питание кожи под корками и чешуйками нарушается, там легко возникает экзема. Экзема чаще всего бывает на первом году жизни и прекращается с ростом ребенка. После года Экссудативный диатез чаще проявляется в виде сыпей, зудящих узлов, мелких, плотных узелков бледно-розового, а иногда и ярко-красного цвета (детская крапивница). Встречаются и другие формы кожных поражений — типичная крапивница и невродермит. Типичная крапивница характеризуется появлением крупных волдырей причудливой формы, ярко-розовых по краям и бледных в центре. Они похожи на волдыри, возникающие при ожогах крапивой, и сопровождаются сильным зудом. При невродермите образуются воспалительные очаги, напоминающие экзему, но обычно не мокнущие. Появляются они на коже локтевых, подколенных и других складок, на тыльной поверхности кистей, стоп. Длительный воспалительный процесс, расчесы превращают нежную кожу ребенка в толстую и грубую.

При поражении слизистых оболочек у больных детей могут наблюдаться затяжные формы насморка, бронхита, ларингита, диспепсии, конъюнктивита. На поверхности языка нередко образуются «узоры», напоминающие очертания географической карты — «географический язык».

Воспалительный процесс с кожи и слизистых оболочек, особенно осложненный вторичной инфекцией, может переходить в соседние лимфатические железы, отчего последние припухают, становятся болезненными, хорошо прощупываются. Боль и зуд лишают ребенка нормального сна, он становится раздражительным, капризным.

Сопротивляемость организма у больных экссудативным диатезом резко снижается, поэтому они часто и тяжело болеют инфекционными заболеваниями. Экссудативный диатез обычно возникает быстро и протекает длительно в виде периодических вспышек. Обострение болезни нередко возникает в связи с погрешностями в диете и другими нарушениями режима, а также в зимнее время года, но, как правило, с возрастом проходит.

В предупреждении экссудативного диатеза огромное значение имеет правильное вскармливание ребенка. Необходимо избегать

147

перекорма даже тогда, когда ребенок получает одно грудное молоко, так как при излишнем нарастании веса проявления экссуда-тивного диатеза усиливаются.

Очень важно внимательно наблюдать за тем, как влияют на состояние ребенка различные продукты, чтобы по возможности выяснить, какие из них ухудшают течение болезни.

При уходе за больными детьми надо соблюдать безупречную чистоту (вовремя менять пеленки, хорошо обмывать ребенка), оберегать от перегревания, укусов насекомых, как можно больше бывать с ребенком на свежем воздухе.

Маленьким детям нередко приходится фиксировать ручки, чтобы они не расчесывали больную кожу. Для уменьшения зуда и предохранения поврежденных мест от занесения в них гнойной инфекции их следует смазывать раствором бриллиантовой зелени (так называемой «зеленки»).

Купать детей, страдающих кожными проявлениями экссуда-тивного диатеза, можно только с разрешения врача.

46. Иммунитет

«

Естественный иммунитет. Иммунитетом называют невосприимчивость организма к инфекции. Восприимчивость к тому или иному заболеванию неодинакова не только у различных видов животных, но даже у отдельных представителей одного вида. Известно, что человек не заболевает чумой рогатого скота; с другой стороны, многие виды животных невосприимчивы к полиомиелиту, которым легко заражается человек. Такой естественный иммунитет можно рассматривать как видовой признак, обусловленный определенными биологическими особенностями организмов.

Иногда человек от рождения невосприимчив к какой-нибудь болезни. Он остается здоровым, несмотря на то что соприкасается с больными, ухаживает за ними. Это тоже врожденный иммунитет, но не видовой, а индивидуальный. Еще в прошлом веке французский ученый Пастер экспериментально доказал, что врожденная невосприимчивость не может считаться абсолютно постоянной:

несмотря на видовой иммунитет, цыплята заболевали сибирской язвой, если перед заражением они подвергались охлаждению. И вообще степень восприимчивости к болезням непостоянна. Она определяется сопротивляемостью организма, которая изменяется г, зависимости от его состояния и условий окружающей среды. Восприимчивость организма повышается, иными словами, понижается его сопротивляемость при переутомлении, охлаждении, подав-ленном настроении и т. п.

Иммунитет бывает не только врожденным, но и приобретенным в течение жизни. Этот иммунитет возникает после перенесения инфекционного заболевания и предохраняет от возможности пов-

148

торного заболевания. После некоторых болезней (например, сыпного тифа, оспы, скарлатины) такой естественно приобретенный иммунитет настолько прочен, что сохраняется всю жизнь. Существуют, однако, инфекции, после которых невосприимчивость если и наступает, то на очень короткое время (например, грипп). Всякий иммунитет, независимо от того, присущ ли он всем людям либо только данному человеку от рождения или появился в результате перенесенного заболевания, но не вызван искусственным путем, называется естественным.

Искусственный иммунитет. По отношению к некоторым заразным болезням можно вызвать иммунитет искусственным путем при помощи соответствующих прививок или путем введения лечебных сывороток. Первые попытки искусственно вызвать невосприимчивость к заразным болезням относятся к глубокой древности. Более тысячи лет назад в Грузии в целях предохранения от заболевания оспой кололи кожу здоровых людей иглами, смоченными оспенным гноем. В Африке с незапамятных времен применяли прививки, предохраняющие от последствий укусов ядовитых змей.

В конце XVIlI в. английский сельский врач Дженнер доказал, что, если человеку привить коровью оспу, он легко ее перенесет и в дальнейшем будет невосприимчив к человеческой оспе — тяжелой и нередко смертельной болезни. В первые же годы после опубликования работы Дженнера прививки коровьей оспы стали широко применяться во всех странах мира, в том числе и в России.

Во второй половине XIX в. Пастер, изыскивая способы воздействия на микробов, создал учение о предохранительных прививках путем введения в организм вакцин — культур ослабленных микробов. Вакцины изменяют иммунные свойства организма и способствуют образованию антител; тем самым создается активный искусственный иммунитет. Вырабатывается он не сразу (иногда через несколько недель), но сохраняется годами и даже десятилетиями. В настоящее время для приготовления вакцин против различных заболеваний пользуются не только ослабленными, но и убитыми микробами.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |