В результате взаимодействия иррадиации и индукции мозг представляет собой как бы мозаику очагов повышенной и пониженной возбудимости. Непрерывная и закономерно протекающая пере-

51

стройка очагов возбуждения и торможения приводит к созданию самых разнообразных комбинаций согласованной работы органов.

Доминанта. Одна из наиболее существенных сторон координации функций организма заключается в создании условий, наиболее благоприятных для осуществления той или иной деятельности. Нервная система должна пустить в ход все механизмы, обеспечивающие эту деятельность, и затормозить, устранить все, что мешает ее нормальному протеканию.

Дыхание и глотание — два физиологических акта, которые не могут протекать одновременно. А следовательно, невозможно одновременное возбуждение соответствующих нервных центров. При глотании на короткое время господствующим становится глотательный центр, тогда как дыхательный — заторможен.

Временное преобладание одного нервного центра над другими получило название доминанты.

Доминантное состояние поддерживается импульсами, не только приходящими от соответствующих рецепторов, но и возникающими под влиянием раздражителей, не имеющих непосредственного отношения к доминирующему центру. Так, например, если во время лакания молока раздражать лапу щенка электрическим током, он не отдергивает лапу, а начинает лакать с еще большей интенсивностью. Такое же раздражение до или после лакания вызывает болевую реакцию: щенок отдергивает лапу и визжит. Следовательно, сторонние раздражители усиливают доминанту, делая ее более стойкой. В процессе нервной деятельности одна доминанта сменяет другую, но всякий раз текущая доминанта обеспечивает направленную активность нервной системы.

Роль отдельных частей мозга в координации движений. Двигательное задание, а также схема или способ его выполнения определяется корой больших полушарий. От коры импульсы идут по трем основным путям: к двигательным нейронам, расположенным в передних рогах спинного мозга и в стволовой части головного мозга; к мозжечку; к подкорковым ядрам и к различным ядрам Межуточного и среднего мозга. Средний мозг и некоторые другие участки головного мозга обеспечивают перераспределение тонуса, или напряжения, отдельных мышц, что необходимо для выполнения каждого последовательного элемента двигательного акта. Основная роль мозжечка сводится к уточнению силы, длительности и последовательности сокращений отдельных мышц, иными словами, к отделке, отшлифовке движений. Подкорковые ядра участвуют в организации и регулировании дополнительных и вспомогательных движений, как, например, создание наиболее удобной позы, размахивание руками при ходьбе, мимические движения. Подбугровая область и различные ядра мозгового ствола регулируют процессы обмена веществ и деятельность органов кровообращения, дыхания и других органов, что также необходимо для нормального выполнения двигательных актов»

52

15. Развитие нервной системы

Период новорожденности. Еще за 3 месяца до нормального срока рождения нервная система плода в достаточной мере развита, чтобы обеспечить функционирование организма в условиях внеутробного существования. Сформированы все отделы мозга, включая кору больших полушарий. Афферентные и эфферентные нервные волокна соединяют центральную нервную систему со всеми органами тела. С первого же дня жизни у ребенка могут быть обнаружены защитные и ориентировочные рефлексы на болевые, световые, звуковые и другие раздражения. Однако эти реакции плохо координированы, нередко беспорядочны и, как правило, медленно протекают и легко распространяются на большое количество мышц. Очень часто они проявляются в усилении общей двигательной активности. Это показывает, что возбуждение легко иррадиирует, т. е. распространяется, с одного участка мозга на другие. Иррадиация возбуждения, сопровождающаяся криком, особенно легко возникает под влиянием голода, охлаждения, а также болевых раздражении.

Прикосновение к губам новорожденного или к соседним участкам кожи вызывает рефлекторные сосательные движения, что ведет к понижению общей возбудимости и прекращению двигательной активности. Такое состояние торможения двигательных центров мозга сохраняется не только во время сосания груди, но и в последующий период сытости, что способствует наступлению сна. Как правило, пробуждение наступает перед очередным кормлением, когда состояние сытости сменяется состоянием голода.

Иногда в начальном периоде внутриутробного развития нарушается нормальное образование органов, что ведет к появлению различных уродств. В частности, известны случаи недоразвития передних отделов мозга и даже полного отсутствия больших полушарий. Дети, рождающиеся с таким тяжелым дефектом, умирают в первые месяцы, реже в первые годы жизни. Наблюдения показали, что поведение таких детей очень сходно с поведением нормального ребенка в период новорожденности. Это дает основание полагать, что в первые дни жизни реакции организма осуществляются без участия коры больших полушарий и подкорковых ядер.

Установлено, однако, что клетки коры больших полушарий новорожденного могут приходить в состояние возбуждения под влиянием импульсов, поступающих из нижележащих отделов мозга. В коре возникают и ответные импульсы. Так, например, у новорожденных при участии коры происходит поворот глаз, а несколько позднее и головы в сторону появившегося света. Мало того, на основании изучения электрических реакций установлено, что уже в первые дни жизни в коре больших полушарий происходит различение красного и зеленого цвета.

53

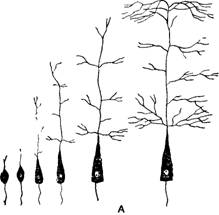

Последующее развитие нервной системы. В течение первых двух лет жизни головной мозг интенсивно растет, и к двум годам его вес достигает примерно 70% веса мозга взрослого человека. В основном увеличение мозговой массы происходит не за счет образования новых клеток (после рождения их количество мало меняется), а в результате роста и разветвления дендритов и аксонов. У двухлетнего ребенка в коре больших полушарий нервные клетки расположены дальше друг от друга, чем у новорожденного. Зато много места занимают разросшиеся отростки (рис. 31), что, разумеется, требует большего увеличения площади, занимаемой корой. И действительно, за первые два года жизни ее площадь увеличивается примерно в 2,5 раза, в основном путем углубления извилин. Увеличивается и толщина коркового слоя больших полушарий.

Еще более интенсивно растет мозжечок. Если в коре больших полушарий клеточные слои, характерные для мозга взрослого человека, формируются уже к 6-му месяцу внутриутробного развития, то в коре мозжечка формирование слоев происходит после рождения и заканчивается к 9—11-му. месяцу жизни. К ко. нцу второго года вес мозжечка увеличивается почти в 5 разпо сравнению с его веср_м^ в период новорождённости^ Такое позднее и вместе с тем "быстрое развитие мозжечка объясняется тем, что основная функция, а именно уточнение двигательных реакций, и в частности поддержание нормального положения тела, может быть ис - . пользована организмом лишь после приобретения первых навыков стояния и ходьбы к концу 1-го года жизни.

^ Миелинизация нервных волокон. Уже на ранних стадиях внут< риутробного развития аксоны нервных клеток окружены клетками-спутниками, которые образуют своеобразную оболочку. Аксон, окруженный такой оболочкой, называется нервным волокном. На 4—5-м месяце в корешках спинномозговых нервов волокна постепенно приобретают отчетливый белый цвет. Объясняется это образованием особого жироподобного вещества — миелина. Он образуется в клетках-спутниках, которые обтекают аксон, многократно обертывая его тонким слоем своего все удлиняющегося тела. Так возникает миелиновая оболочка нервного волокна. Каждые 1— 2 мм она прерывается, образуя перехваты. Миелиновую оболочку можно рассматривать как хорошую изоляцию нервного волокна. Кроме того, в миелинизированных волокнах скорость проведения возбуждения в 10—20 раз больше, чем в волокнах, не покрытых миелином. Это объясняется скачкообразным распространением возбуждения: оно перескакивает от одного перехвата к другому.

Миелинизация нервных волокон как в центральной нервной системе, так и в периферической происходит очень интенсивно в последние месяцы внутриутробного развития. У новорожденного ми-елинизация нервных волокон спинного мозга и ствола головного мозга почти завершена. В значительной мере миелинизированы волокна черепно-мозговых и спинномозговых нервов. Однако их

54

Рис. 31. Развитие нейронов:

А — рост пирамидной клетки коры больших полушарий и' разрастание дендритов; Б— расстояние между соседними нервными клетками у новорожденного (/), у двухлетнего ребенка (2),

Миелинизация продолжается и после рождения, заканчиваясь в основном к 2—3 годам жизни.

Как правило, Миелинизация ускоряется в тех группах волокон, которые начинают усиленно функционировать. Этим объясняется более ранняя Миелинизация у недоношенных младенцев. При хронических заболеваниях, связанных с ослаблением двигательной активности, Миелинизация волокон двигательных нервов может значительно задерживаться.

Миелинизация пирамидного пути, проходящего от двигательной области коры больших полушарий до двигательных клеток передних рогов серого вещества спинного мозга, начинается еще до рождения, а с 3-го месяца жизни почти приостанавливается. Лишь примерно с 8-го месяца, в связи с появлением первых попыток ходьбы, интенсивность миелинизации снова, и притом значительно, увеличивается. Миелинизация речевых центров коры в основном заканчивается к 1V2—2 годам, когда появляется речь.

Очень поздно (не ранее 2-го месяца жизни) начинается миели-низация тех волокон клеток коры больших полушарий, которые идут от одного участка коры к другому. Миелинизируются они очень постепенно, по мере усложнения высшей нервной деятельности. По-видимому, этот процесс прекращается лишь к старости. Особенно медленно указанные волокна получают миелиновую оболочку в лобной области коры, связанной с наиболее сложными проявлениями высшей нервной деятельности.

Функциональные особенности нервных клеток. У новорожденных процессы, протекающие в нервных клетках, замедлены: медленнее возникает возбуждение, медленнее оно распространяется по нервным волокнам. Длительное или сильное раздражение нервной клетки легко приводит ее в состояние торможения. Скорость

55

проведения возбуждения увеличивается по мере миелинизации волокон и к 2—3 годам становится примерно такой же, как и у взрослых. Скорость возникновения возбуждения увеличивается более постепенно и достигает величины, характерной для взрослых лишь к 10—12 годам. Неспособность нервных клеток длительное время находиться в состоянии возбуждения очень характерна и для детей дошкольного возраста. С этим связана нестойкость доминант: любое стороннее раздражение легко разрушает доминанту, вызывая образование нового доминантного очага, который, в свою очередь, быстро оказывается заторможенным. Отсюда неустойчивость внимания дошкольника, быстрый переход от одной деятельности к другой.

Явления иррадиации и индукции. У детей грудного возраста возбуждение легко иррадиирует. Любые рефлекторные движения обычно захватывают значительную часть мускулатуры. Так, движения рук сопровождаются заметной подвижностью ног. Всякое более или менее значительное раздражение вызывает общую двигательную активность. Крику ребенка также сопутствуют движения всего тела. Рефлекторное смыкание век, например при появлении яркого света, сопровождается сжатием губ, а нередко и сгибанием конечностей. При удивлении или при внимательном разглядывании нового предмета ребенок старшего грудного возраста широко открывает не только глаза, но и рот, растопыривая при этом пальцы. Такие иррадиированные реакции характерны и для детей второго года жизни.

В последующие годы устойчивость нервных клеток повышается. Увеличивается сила процессов возбуждения и торможения, в связи с чем более заметными становятся явления индукции: появление очага возбуждения сопровождается понижением возбудимости или торможением других участков мозга. Таким образом создается препятствие для чрезмерной иррадиации возбуждения. Развитию явлений индукции способствует обучение ходьбе и другим более сложным двигательным актам. При сильном возбуждении, в частности при проявлении радости или огорчения, сохраняется резкая выраженность явлений иррадиации: ребенок прыгает или топает ножками; он весь во власти возбуждения, и никакие уговоры не могут его успокоить.

Дальнейшее усиление явлений взаимной индукции и связанная с этим большая концентрация процессов возбуждения и торможения создают предпосылки для усидчивой целенаправленной деятельности. Этому способствуют воспитание и обучение как в дошкольном, так и в младшем школьном возрасте.

Вопросы. 1. Как происходит развитие нервной системы у детей? 2. Что такое миелинизация и каково ее значение? 3. Каковы особенности функций нервной системы у детей раннего и дошкольного возраста?

4 ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16. Условные рефлексы и их образование

Павловский метод изучения высшей нервной деятельности. Издавна возникло представление о том, что чувства, мысли и желания связаны с существованием непознаваемой дури. Считалось, что душа представляет собой нечто нематериальное и не подчиняется законам природы, а потому психическая, т. е. душевная, деятельность недоступна изучению.

Впервые сделал смелую попытку дать физиологическое объяснение психической деятельности человека один из крупнейших русских ученых .

Однако заслуга создания настоящей физиологии головного моз-' га всецело принадлежит другому великому русскому ученому — . Простые, общеизвестные факты натолкнули его на правильный, экспериментальный метод изучения высшей нервной деятельности. Изучая работу слюнных желез на собаках с выведенным наружу протоком одной из слюнных желез, он обратил внимание, что слюна отделяется не только при попадании пищи в полость рта, но и в том случае, когда действуют раздражители, которые служат сигналами пищи, например: ее вид, шаги или голос человека, обычно кормящего собаку, и т. п. Подобные сигналы начинают вызывать отделение слюны лишь в том случае, если они неоднократно предшествовали кормлению животного. Если, следовательно, собака каждый раз получает пищу вслед за звуком трубы, то этот звук перестает быть безразличным раздражителем: он становится сигналом пищи, т. е. раздражителем, вызывающим пищевой рефлекс, в частности рефлекторное отделение слюны.

Такие новые рефлексы, образующиеся в течение жизни при определенных условиях, Павлов назвал условными, в отличие от обычных врожденных рефлексов, которые он стал называть ^безусловными.

-^ 57

Усмотрев в образовании условных рефлексов результат физиологической работы высшего отдела мозга — коры больших полушарий, Павлов разработал метод объективного, экспериментального изучения высшей нервной деятельности. Удобным объектом для исследования условных рефлексов оказались слюнные железы. Во-первых, выведение наружу протока слюнной железы позволяет наблюдать за характером и интенсивностью слюноотделения и не нарушает нормальной деятельности организма: слюна продолжает поступать в рот по протокам других слюнных желез. Во-вторых, работа слюнных желез неизменна при постоянстве окружающих условий, но леГко изменяется под влиянием внешних воздействий. Все это дало возможность именно на реакциях слюнной железы установить важнейшие закономерности высшей нервной деятельности.

Отсюда, однако, нельзя делать вывод, что метод условных рефлексов непременно связан с изучением слюноотделительных реакций. Работы Павлова, и особенно его многочисленных учеников и последователей с убедительностью показали, что условные рефлексы могут быть выработаны на основе любой безусловнорефлектор-ной реакции.

Многие исследователи применяли оборонительный двигательный рефлекс, например отдергивание лапы в ответ - на болевое раздражение. С неизменным положительным результатом были испробованы и другие безусловные рефлексы, как, например, сосудистые (сужение и расширение сосудов в ответ на температурные раздражения), мочевыделительные и проч.

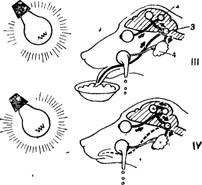

<q( Механизм образования условного рефлекса. Попадая в рот, пища раздражает вкусовые рецепторы. Возникающие импульсы по вкусовому нерву направляются к слюноотделительному центру продолговатого мозга, вызывая в нем очаг возбуждения; оттуда по центробежным волокнам идут ответные импульсы к слюнным железам, которые начинают выделять слюну. Таким образом, дуга слюноотделительного рефлекса проходит через продолговатый мозг. Одновременно импульсы доходят и до коры больших полушарий, где также возникает очаг возбуждения (рис. 32, I). До соответствующих участков коры больших полушарий доходят также импульсы, возникающие в любых других рецепторах. Так, включение света электрической лампочки вызывает очаг возбуждения в зрительном центре коры больших полушарий (рис. 32, II).

Чтобы выработать условный слюноотделительный рефлекс на свет лампочки, надо еначала включить ее, а затем подставить кормушку. Тогда в коре больших полушарий возникнут два очага возбуждения: один в зрительном, а другой в пищевом центре (рис. 41, III). Под пищевым центром подразумеваются все те участки коры больших полушарий, которые возбуждаются во время' еды под влиянием запаха, вкуса пищи, ее захватывания, жевания и прогла-тывания. При появлении в коре больших полушарий двух очагов

58

возбуждения между ними возникает связь. Она становится тем прочнее, чем чаще одновременно возбуждаются оба участка коры, т. е. чем чаще зажигание лампочки подкрепляется действием безусловного раздражителя — пищи. Вскоре связь оказывается настолько прочной, что при действии одного лишь света лампочки возбуждение возникает и во втором очаге; это ведет к отделению слюны, хотя кормушка еще не подставлена.

Так образуется условный рефлекс. Его дуга проходит через кору больших полушарий (рис. 32, IV); сначала возникает очаг возбуждения под влиянием условного раздражителя (в нашем примере в зрительном центре); затем вследствие связи, установившейся между двумя пунктами коры, очаг появляется в тех пунктах, где он должен был бы возникнуть под влиянием безусловного раздражителя (в нашем примере в пищевом центре).

Такое представление об образовании условных рефлексов всего. лишь чрезвычайно упрощенная схема того, что происходит в действительности.

Условные раздражители. Условный рефлекс может быть образован на любое изменение внешней или внутренней среды организма, если оно вызвало возбуждение соответствующих рецепторов. Иными'словами, любой дейструющий на организм ряягтряжи-тель может стать условЧшм. Так/услрвные_ррф"ру^н пДрозуотт^д на_4)ячгтичнне -фитрпьные^ слуховые, вкусовые, запаховые раздра-_ жители. ^а_дрш«)оновение к определенному участку кожи, наТвта^ ' певатущще. л болевое разпражение кожи и т. п. При этом условным раздражителем могут в одинаковой мере стать включение, выключение, усиление или ослабление действия раздражителя. Если, например,* неоднократно подставлять кормушку вслед за определенным изменением интенсивности освещения, то именно это изменение станет условным раздражителем.

Как правило, при выработке пищевого условного рефлекса сначала включается посторонний (будущий условный) раздражитель, через 10—30 секунд присоединяется действие безусловного раздражителя, а затем оба раздражителя одновременно выключаются. Образование условного рефлекса выражается в том, что уже через несколько секунд изолированного действия условного раздражителя появляется первая капля слюны. Если'же увеличивать длительность изолированного действия условного раздражителя, доведя ее до одной, двух и даже трех минут, то появление первой капли слюны на условный раздражитель также будет запаздывать. Подставляя кормушку с едой через две минуты после окончания действия условного раздражения, можно выработать следовый рефлекс: слюноотделение будет начинаться примерно через 1—Г/2 минуты после прекращения условного раздражения, т. е. незадолго до момента подкрепления.

Время как условный раздражитель. Каждый физиологический процесс протекает во времени. Многим из них свойственна регу-

59

Рис. 32. Образование условного рефлекса (стрелки показывают путь возбуждения):

J — безусловный рефлекс; // — действие светового раздражителя, ставшего условным; центры в коре—пищевой (/) и зрительный (2); 3— слюноотделительный центр в продолговатом мозге; 4 — слюнная железа^

лярная повторяемость, или ритмичность. Ритмично работают нг только сердце и дыхательный аппарат. Правильная повторяемость характерна для большей части двигательных актов. Периодически изменяется функциональное состояние организма в связи со сменой" дня и ночи и с режимом приема пищи.

Ритмичность физиологических процессов лежит в основе способности организма отсчитывать время. Одним из примеров может служить способность некоторых людей просыпаться в намеченное время. Отсчет времени, как и всякое физиологическое явление, может проявиться и в условнорефлекторной деятельности. Иными словами, время может стать условным раздражителем. лов доказал это следующим простым экспериментом: в лаборатор^ ной обстановке собаке подставлялась кормушка с едой через определенный промежуток времени, например через каждые 30 минут;

после нескольких таких опытов слюна стала выделяться каждые полчаса вне зависимости от того, подставляется кормушка или нет.

Обстановка опытов. Опыты по изучению условных рефлексов требуют особой обстановки. Надо тщательно устранять все посторонние раздражители, так как каждый из них может превратиться в определенный сигнал или просто помешать нормальному ходу опыта. Поэтому собаку помещают в специальную камеру, стены которой не пропускают посторонних звуков. Камера оборудована кормушкой и набором раздражителей. Экспериментатор, не входя в камеру, при помощи различных приспособлений подставляет и убирает кормушку, пускает в ход условные раздражители,

60

например метроном ', «касалку» (прибор, дающий ощущение прикосновения), звонок и т. п. Для наблюдения за выделением слюны стеклянный баллончик, прикрепленный к тому участку кожи собаки, где находится отверстие протока, соединяется при помощи системы трубок со специальным регистратором, который расположен у стола экспериментатора. Специальное устройство, напоминающее перископ подводной лодки, позволяет следить за поведением животного и в то же время оставаться для него невидимым. в Отличия условных рефлексов от безусловных. Безусловные рефлексы не требуют специальной выработки. Это врожденные реф-лексы. Они»передаются по наследству, одинаковы для всех животных данного вида и поэтому г^тур fir-1^1- "'"'«ачн^иловнми/Они имеют определенные постоянные дуги, которые проходят не через высший отдел мозга, а через нижележащие его отделы.

Условные рефлексы, в противоположность безусловным, приобретаются животными в течение жизни, вырабатываясь при определенных условиях, и прежде всего при неоднократном подкреплении нЬвого раздражителя присоединяющимся к нему безусловным раздражителем. Выработанные условные рефлексы могут длительно сохраняться лишь в том случае, если они, хотя бы изредка, подкрепляются действием безусловного раздражителя. Без подкрепления они слабеют, а затем и совсем угасают.

Образование углп^рпгп ррфдекса зависит от той пбгтянпнки,

_в которой животное находится." Неодинаковые условные рефлексы могут образовываться не только у различных животных данного вида, но даже в разное время у одного и того же животного. Поэтому они могут быть названы индивидуальными.

Условнорефлекторна^ деятельность ср^ня f высшим отделом мозда^дгогда как jtyra безусловных рефлексов могут проходить через различные нижележащие отделы мозга. Поэтому удаление у

"собаки всей коры больших полушарий влечет за особой прекращение условнорефлекторной деятельности. Внешне это проявляется в резком изменении всего поведения животного. Собака не отличает хозяина от постороннего человека; не реагирует на присутствие другого животного, например кошки; не подходит к поставленной перед ней пище и начинает есть лишь после того, как ткнут ее морду в миску. Реакции такой собаки очень бедны, и на них не оказывает влияния то, что принято называть жизненным опытом. Она неспособна ориентироваться в окружающей обстановке и становится совершенно беспомощной.

'""" Значение учения об условных рефлексах. Павлов изучал основные закономерности тех высших проявлений нервной деятельности животных, а затем и человека, которые принято называть психи-

1 Метроном — прибор с маятником, отмечающий ударами равные промежутки времени; применяется для соблюдения правильного темпа при разучивании музыкальных произведений; частота качания маятника может точно регулироваться.

v 61

ческими. С самого начала перед ним встал вопрос, как истолковывать наблюдаемые явления.'^ самом деле, почему разнообразные раздражители, становясь сигналами пищи, начинают вызывать отделение слюны? Можно ли для понимания этих явлений исходить из собственных психических переживаний, основанных на самонаблюдении, судить о внутреннем состоянии животного, по-своему, т. е. по-человечески, представляя его ощущения, чувства и желания? На этот вопрос Павлов дал отрицательный ответ. Он полностью стал на путь строго объективного изучения высшей нервной деятельности. Именно поэтому учение Павлова об условных рефлексах, раскрывающее основные механизмы высших форм нервной деятельности, приобрело неоценимое значение не только для физиологии, но и для науки вообще, и в частности для философии, психологии и педагогики. Учение о высшей нервной деятельности может служить экспериментальным обоснованием теории отражения, ибо оно устанавливает рефлекторный (отражательный) характер всей без исключения деятельности мозга и раскрывает закономерности этой деятельности. Передовое, материалистическое учение Павлова создало революционный переворот в биологии и медицине и превратилось в грозное оружие идеологической борьбы со всеми проявлениями идеализма и мракобесия.

17. Торможение условных рефлексов

Ь^\ Безусловное торможение. В коре больших полушарий,' как и в других отделах мозга, возбуждение какого-нибудь одного участка вызывает отрицательную индукцию, т. е. понижение возбудимости в других участках: в них в той или иной степени развивается тормозное состояние. Примером такого индукционного тор-Можения может служить уменьшение или даже полное исчезновение ранее выработанного условного рефлекса на включение электрической лампочки, если одновременно был дан новый раздражитель—например, звук звонка. Возникшее в коре торможение постепенно исчезает. Так, через 2—3 минуты на повторное зажигание лампочки (без включения звонка) рефлекс может оказаться лишь незначительно сниженным, а еще через несколько минут полностью восстановленным.

Таким образом, под влиянием нового постороннего раздражителя происходит торможение условного рефлекса, продолжающееся в течение некоторого времени.'При его повторном действии вызываемый им очаг возбуждения постепенно слабеет, явление индукции исчезает, в результате прекращается тормозящее влияние'на условные рефлексы. Однако не всегда торможение, развивающееся под влиянием постороннего раздражителя, имеет такой «гаснущий» характер. Если лямки, при помощи которых собака укреплена в станке, раздражают кожную рану или если сильно растянут

62

..-т-

\/ л <Л

мочевой пузырь, то достаточно сильный очаг возбуждения, а с ним и индукционное торможение сохраняется в коре больших полушарий до тех пор, пока не исчезнет раздражение; оно будет вновь возникать, сколько бы раз это раздражение ни повторялось.

В корковых клетках, как и во всех нервных клетках, торможение может возникнуть под влиянием длительного или даже кратковременного, но очень сильного (чрезмерного) раздражения. Если, например, изолированное действие условного раздражителя, обычно подкрепляемого через 20 секунд, продолжать несколько минут, секреция слюны прекратится. Что это прекращение секреции результат развившегося торможения, можно доказать пробой других условных раздражителей: примененные тотчас после прекращения действия удлиненного во времени раздражения, они дают значительно сниженную рефлекторную реакцию вследствие иррадиации тормозного процесса на другие клетки коры.

Другой пример: у собаки выработан прочнцй условный рефлекс на звук рожка; если резко усилить звук, то условный рефлекс снизится или даже не проявится. Торможение, развивающееся в корковой клетке под влиянием длительного или сверхсильного раздражения, Павлов назвал запредельным.. Оба рассмотренных вида торможения (индукционное и запредельное) Павлов объеди-нил понятием_безг/слоаное торможение, ибо они возникают сразу, не требуя предварительной выработки.

Условное торможение. Как индукционное, так и запредельное торможение свойственно не только коре больших полушарий, но и всем другим отделам нервной, системы. Сущесгвует, однако, вид торможения, встречающийся только в в^тсч^и—птлрпр нервной системы. Это специально кпркпнпр, торможение Павлов назвал ^слстшм, противопоставляя его безусловному торможению (индукционному и запредельному).

Условное торможение, в отличие от безусловного, не возникает сразу. Оно вырабатывается при определенных условиях, подобно тому как вырабатываются условные рефлексы. При выработке условного рефлекса устанавливается связь раздражаемого пункта с другим возбужденным (доминантным) пунктом коры. При вы-работке условного торможения раздражаемый пункт коры, наобо-рот, вступает в связь с тормозным состоянием корковых клеток.

Один и тот же раздражитель, в зависимости от того, с каким состоянием коры связывается его действие, может привести к образованию либо условного рефлекса, либо условного торможения. /<?В первом случае он станет положительным условным раздражите-t/^UieM, а во втором—отрицательным, т. е. вызывающим тормозной. процесс. Поэтому можно говорить о положительных и отрицательных условных связях в коре больших полушарий, а следовательно, о положительных и отрицательных условных рефлексах.

Условное торможение хорошо выявляется при выработке так называемых запаздывающих рефлексов. Если у собаки выработан

63

условный слюноотделительный рефлекс на механическое раздражение кожи касалкой с подкреплением пищей через 3 минуты после началгГдеиствия условного раздражителя, то первая капля слюны обычно появляется к концу второй или на третьей минута раздра-" жения, а в первые 1V2—2 минуты в_коре развивается" торможение. Это — отрицательный условный рефлекс, связанный с неподкреплением условного раздражителя.

Таким образом, при запаздывающем рефлексе один и тот же раздражитель^сначала имеет значение отрицательного (тормозного), а затем положительного, а сама реакция носит двухфазный характер, ""

Другим примером условного торможения, _может служить угасание условного рефлекса при отсутствии подкрепления: если несколько раз подряд условный раздражитель (например, свет лампочки) не подкрепляется кормлением, слюноотделение уменьшается, а затем и совсем прекращается. Рефлекс отсутствует лишь до тех пор, пока в данном пункте-коры сохраняется состояние торможения. А затем, например через 2 часа или на следующий день, он восстанавливается: опять наблюдается отделение слюны при одном лишь зажигании лампочки*

Явления, развивающиеся при неподкреплении условного рефлекса, напоминают те, которые происходят при выработке запаздывающего рефлекса. Однако в случае запаздывающего рефлекса торможение и связанное с ним прекращение слюноотделения ограничено рамками строго определенного времени, по истечении которого тормозной процесс обязательно заменяется возбудительным, а при угасании процесс торможения хотя и носит временный характер, но длится менее определенное время и исчезает очень медленно и постепенно.

18. Аналитико-синтетическая деятельность коры больших полушарий

Анализ и синтез раздражении. Бесчисленные, непрерывно возникающие изменения в окружающей среде и в самом организме, действуя как раздражители на соответствующие рецепторы,. становятся источником импульсов, поступающих в кору больших полушарий. В коре не только осуществляются ранее выработанные условные рефлексы, но также образуются все новые и новые положительные и отрицательные условные связи. Кора подвергает тончайшей обработке всю массу действующих на организм раздражителей. Они синтезируются, т. е. соединяются, обобщаются и вместе с тем подвергаются анализу, иными словами, различению.

Синтезирующая деятельность коры больших полушарий проявляется прежде всего в образовании новых положительных условных рефлексов на те или иные раздражители, которые почти всегда

64

оказываются комплексными, т. е. обладают несколькими признаками, действующими на рецепторы различных органов чувств. Кроме того, синтез проявляется в обобщении реакции на сходные раздражители. Если, например, у собаки выработан условный рефлекс на 60 ударов метронома в минуту, то обычно такая же реакция получается при первом же применении другой частоты колебаний (например, 30 или 100) и даже при ударах карандашом по столу.

Процесс иррадиации, лежащий в основе обобщения, или, как говорит Павлов, генерализации условных рефлексов, всегда в той или иной степени оказывается избирательным. В каждом отдельном случае 0'еобенности иррадиации, т. е. направление, по которым она развивается, зависят от ранее выработанных положительных и отрицательных условных связей, иными словами, от предшествующего жизненного опыта.

Обобщение раздражителей имеет огромное биологическое значение, ибо в жизненной обстановке наличие безусловного раздражителя, например пищи или опасности, сигнализируется не какими-либо отдельными, определенными раздражителями, а множеством разнообразных, но в том или ином отношении сходных раздражителей. Звуки и запахи, сигнализирующие о близости врага, в каждом отдельном случае отличаются по своей интенсивности, по направлению, откуда они исходят, и по различным другим признакам. Избирательное обобщение раздражителей обеспечивает своевременную реакцию организма в каждой данной конкретной обстановке, всегда несколько отличной от обстановки, встречавшейся раньше.

Образование дифференцировок. Действительное, полноценное приспособление к условиям среды требует не только синтеза, но и анализа раздражении. Сходные звуковые, запаховые и другие раздражители могут сигнализировать о совершенно различных событиях. Только точный анализ этих сходных раздражителей обеспечит правильные реакции животного. Различение, или дифференцирование, сходных условных раздражителей вырабатывается путем подкрепления одних и неподкрепления других раздражителей. Развивающееся при этом торможение подавляет рефлекторную реакцию на неподкрепляемые раздражители.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |