231

71. Выведение мочи из организма

Мочевыводящие пути. Из почечной лоханки моча поступает в мочеточник — полую трубку длиной около 30 см. В стенке мочеточника имеются гладкие мышцы. Они перистальтически сокращаются 3—5 раз в минуту, перемещая жидкость по направлению к мочевому пузырю. Основная масса стенки пузырл-соа. ащ. из _цадкой мускулатуры. При ее сокращешпгтюлбстьпузыря почти совсемисчезает. При этом толщина стенки пузыря достигает у взрослых 1,5 см. При полном расслаблении мускулатуры емкость пузыря увеличивается до 350—450 мл. Однако под влиянием поступающей мочи пузырь Сильно растягивается, причем толщина его стенки может уменьшиться до 2 мм. Объем сильно растянутого пузыря достигает 700—1000 мл.

У новорожденных емкость мочевого пузыря при его максимальном растяжении не превышает 50 мл, к 3 месяцам она достигает 100 мл, к 1 году — 200 мл, к 3 годам — 250 мл, к 6 годам — 600 мл.

При пустом мочевом пузыре его мускулатура находится в со-, стоянии очень слабого (1—2 см водяного столба) тонического, т. е. непрерывного, сокращения. По мере поступления мочи сила тонического сокращения несколько возрастает. Когда у взрослого количество мочи достигнет 200—300 мл, появляются первые позывы на мочеиспускание. Они становятся частыми и сильными при растяжении пузыря мочой до 600—700 мл.

От нижней части мочевого пузыря отходит мочеиспускательный канал, по которому моча вытекает наружу. В стенке мочевого пузыря вокруг отверстия мочеиспускательного канала находятся гладкие мышечные волокна, которые образуют кольцо, запирающее выход из пузыря, — это внутренний сфинктер, или жом. Моча может проникнуть в мочеиспускательный канал только при расслаблении этого сфинктера. Другой, наружный сфинктер образован поперечно-полосатой мышцей, охватывающей кольцом начало мочеиспускательного канала.

Мочеиспускание. Испускание мочи —• рефлекторный процесс. Подъем давления внутри мочевого пузыря до 12—15 см водяного столба раздражает рецепторы, находящиеся в стенке пузыря, Возникшее в них возбуждение доходит до центра мочеиспускания, находящегося в нижней части спинного мозга. От центра мочеиспускания идут ответные импульсы к мускулатуре пузыря, заставляя ее сокращаться. Одновременно тормозится центр симпатических нервов, которые поддерживают внутренний сфинктер в состоянии тонического сокращения. В результате внутренний сфинктер расслабляется и моча устремляется в мочеиспускательный канал\. Появление в нем мочи вызывает поток афферентных импульсов, который вызывает рефлекторное расслабление наружного сфинктера, и моча выходит наружу. Так возникает непроизвольное. испускание мочи у грудных детей. Старшие дети, как и взрослые,

232

могут произвольно задерживать и вызывать мочеиспускание. Дело в том, что афферентные импульсы от растянутого мочевого пузыря идут не только в спинномозговой центр мочеиспускания, но и в кору больших полушарий. Возникший в коре очаг возбуждения становится источником ощущения позыва на мочеиспускание. Ответные импульсы из коры больших полушарий могут либо вызвать мочеиспускание даже при слабом растяжении мочевого пузыря, либо, наоборот, задержать мочеиспускание, несмотря на очень сильное растяжение пузыря.

Такое влияние коры больших полушарий может осуществляться лишь в результате образования соответствующих условных рефлексов. Такие рефлексы начинают образовываться у маленьких детей, когда после каждого очередного кормления и после просыпания, т. е. в момент наиболее вероятного возникновения позывов, ребенка держат над горшком, пока он не помочится. Установлению условных связей между положением тела над горшком (а позднее на горшке) и мочеиспусканием способствует отсутствие отрицательных эмоций, связанных с ощущением мокрых пеленок или штанишек при непроизвольном мочеиспускании (известно, что в таких случаях ребенок становится беспокойным, кричит). При правильном воспитании ребенок начинает «проситься» в конце 1-го или начале 2-го года.

Если не считать первых 3—4 дней жизни, когда ребенок выделяет очень мало мочи, до трехмесячного возраста мочеиспускание происходит маленькими порциями (15—30 мл), но очень часто — до 25 раз в сутки, а иногда и больше. За последующие 9 месяцев в связи с увеличением емкости пузыря порции выпускаемой мочи несколько возрастают (30—40 мл), а частота мочеиспускании уменьшается до 15—20 в сутки. К середине 2-го года жизни, а у некоторых детей позднее частота мочеиспускания снижается до 10—12, а количество единовременно выпускаемой мочи становится сильно изменчивым — в среднем около 60 мл, а в отдельных случаях более 100 мл. Это объясняется появлением условнорефлек-торной задержки мочеиспускания: оно может наступать не при первых позывах, а при более значительном наполнении мочевого пузыря.

В последующие годы корковая, т. е. условнорефлекторная, регуляция мочеиспускания становится все более выраженной, о чем свидетельствуют способность удерживать пузырь в значительно растянутом состоянии и уменьшение числа мочеиспускании в сутки до 6—10 раз.

Ночное недержание мочи. Известно, что условные рефлексы могут затормозиться под влиянием достаточно сильного стороннего раздражителя. Чем менее прочен условный рефлекс, тем легче он тормозится. Условные связи, обеспечивающие возможность задерживать выделение мочи, также могут оказаться заторможенными. Нередко' ребенок, увлеченный игрой, долгое время задерживает

233

позывы на мочеиспускание, но в момент, когда возбуждение, связанное с игрой, внезапно усилилось, в коре возникло индукционное торможение, которое ослабило влияние коры на центр мочеиспускания. Ив результате произошло непроизвольное испускание, или недержание, мочи.

Корковый контроль особенно легко нарушается ночью. Как правило, маленькие дети, еще недавно научившиеся задерживать мочу и проситься на'горшок, по ночам, во сне продолжают мочить простыню. Очевидно, распространившееся по коре торможение оказалось достаточным, чтобы понизить возбудимость соответствующего участка коры, сделать его нечувствительным к импульсам, поступающим с мочевого пузыря. Прекращение реакций коры на эти импульсы и привело к непроизвольному мочеиспусканию.

В дальнейшем, когда условные связи станут прочными, возбудимость коркового центра регуляции мочеиспускания повысится, и даже во сне он будет реагировать на приходящие к нему импульсы. При слишком интенсивном потоке афферентных импульсов возбуждение центра мочеиспускания станет столь сильным, что начнет распространяться на другие участки коры, и в конечном счете тормозное состояние коры прекратится, ребенок проснется. Так обстоит дело у большинства детей.

Однако у детей возбудимого и слабого типов высшей нервной деятельности, а также, независимо от типа, у переживших сильный испуг или какое-либо другое нервное потрясение, импульсы, поступающие в корковый центр мочеиспускания, могут оказаться чрезмерными и привести его в состояние торможения или, наоборот, недостаточными, чтобы вызвать возбуждение всей коры. В результате возникнет недержание мочи.

Родители, а иногда и воспитатели стыдят, запугивают, наказывают детей, страдающих недержанием мочи. Однако такая реакция окружающих только портит дело: недержание мочи становится более частым, а психика ребенка травмируется. Надо помнить, что это явление —результат не плохого поведения, а заболевания ребенка.

Недержание мочи, которое обычно наблюдается во время сна, а потому называется ночным, — это один из видов невроза. Ребенка надо лечить, а не наказывать. Создание спокойной обстановки, беседы с целью убедить ребенка, что он не плохой и не инвалид, а больной и что его болезнь излечима,, если он сам будет хотеть этого,— и далее все, что выше было рекомендовано при неврозах,— таковы должны быть меры воздействия на нервную систему ребенка в целях его скорейшего излечения. Дети, страдающие недержанием мочи, должны быть под наблюдением врача.

Вопросы: !. Как развивается регуляция мочеиспускания у ребенка? 2. Каковы причины и профилактика ночного недержания мочи?

11

ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ

72. Гормональная регуляция функций организма

Значение желез внутренней секреции. Жеде1ами__влу-тренней секррпии нячырятптгп ftprnniii) трп^и^т ткань которых вырабатывает и выделяет в кровь или. пимфл/ биологически атгтгв-ные вещества, или гормоны, нр. обхолим_ыр для нормальной жизнедеятельности организма^ В отличие от желез внешней, секреции, например слюнных, желудочных и др., железы' ппутррипги ""nf-^ni-n-i не имеют^ выводных протоков. Различие^ строении желез внешней' и внутр^тптЬй секреции резко бросается' в глаза при рассматрива-' нии под микроскопом поджелудочной желе. зы. Одни участки этого органа имеют выводные протоки и вырабатывают поджелудочный сок, который поступает в двенадцатиперстную кишку. Другие, называемые, островками, представляют собой железу внутренней секреции. Они не имеют выводных протоков и весьма обильно снабжены кровеносными сосудами. Вырабатываемый клетками островков гормон инсулин, который способствует превращению глюкозы в животный крахмал, попадает непосредственно в кровь.

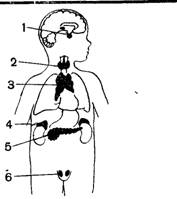

Основные железы внутренней секреции показаны на рисунке 89. Кроме того, внутрисекреторной функцией обладает слизистая оболочка желудка и тонких кишок, плацента, а' возможно, и некоторые другие органы. ^

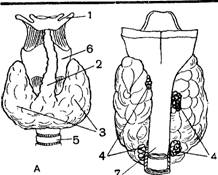

Функции отдельных желез внутренней секреции. Щитовидная железа расположена на шее, чуть пониже щитовидного хряща гортани (рис. ЯП^ Пня стимулирует энергетическую сторону обмена" веществ,-, в частности окис. питр. пьные процессы. У детей в связи с ростом организма энергетический обмен значительно 'выше» чем у мрпглых Пониженир обмена при недостаточной выработке гор-^ид ш^^р^дчой железы ведет к резкому нарушению_г>ос1.а_д^^з-вития прганшма.

Иногда железа полностью или почти полностью прекращает свою деятельность. Это приводит к болезни, называемой слизистым

235

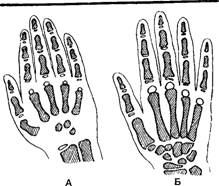

отеком или микседемой. Пораженные ею дети почти совсем не растут. Резко-Задерживается окостенение скелета (рис. 91). Подкожная соединительная ткань набухает и перерождается, что вызывает отечный вид кожи; глаза едва раскрыты, рот широкий, и из него нередко высовывается~язык. Оомен веществ понижен. Замедляется деятельность всего организма: сердце сокращается реже, чем у здоровых детей, снижается температуря теля, вялсГработа-ют органы пищеварения. С возрастом такие дети превращаются в уродцев-идиоТов','~нёспособных к труду. Обычно они живут недолго и. умирают молодыми.

Чрезмерная деятельность щитовидной железы может привести к заболеванию, которое называется тиоеотоксикозом. Это заболевание очень редко встречается у детей и несколько чаще у подростков 10—14 лет. Оно проявляется в резком усилении обмена веществ. Потребление кислорода повышено даже~'при ciiuicoihiom лслсаняи. Сердце сокращается_сидьдо—и—ц*б. то. Больной постоянно находится в возбужденном состоянии, легко раздражается и обычно стр а дает бессонницей^ Появляется мышечная слабость, больной худеет, доход я^до"^? а йн его и^тощеддя.

У задней поверхности щитовидной'железы, расположены 4 маленькие околощитовидные железы. Сордюн этих желез влияет на обмен кальция и фосфора. Чрезмерное образование гормона ведет j< усилению функции клеток,, разрушающих костную таадь. Ц кос-тях появляются многочисленные пустоты. Кальций и фосфор в большом количестве выделяются с мочой, мышцы становятся вялыми, понижается возбудимость нервной системы. У детей резкое усиление функции железы наблюдается крайне редко. Несколько чаще встречается ее недостаточная функция, что прежде всего проявляется в повышении нервной возбудимости, а в более тяжелых случаях возникают судорожные срелрния мышц конечностей, особенно рук (рис. 92).

/НздпочечникиТ расположенные над почками (отсюда и их название), состоят из двух желез, выполняющих'различные функции, Одна железа, образующая внутренний, или мозговой, слой, выр'а-батывает „гормон адреналин, оказывающий влияние на многие функции организма, а в основном усиливающий1мышечную активность|и связанный с. мышечной деятельностью} обмен углеводов. Другая железа, образующая наружный ИЛИ КУрКбвЫЦ. слои ня^ почечника, вырабатывает гормоны, регулирующие обмрн нплы и .солей; кроме того, они стимулируют некоторые процессы, связанные с белковым обмеиюм.'Нарушение функции этой железы "возникает, хотя и редко,,у маленьких детей как осложнение после инфекцион-пых заболеваний, а у новорожденных подвлиянием__|2ХШШой ^травмы/ • ~Ьилочковая, или зобная, железа расположена в грудной полости, позади грудины. Она очень интенсивно развивается у плода, и к моменту рождения ее вес достигает 0,4% веса тела. В дальнейшем

236

Рис. 89. Схема расположения некоторых желез внутренней секреции у ребенка:

/ — гипофиз; 2 — щитовидная железа; 3 — вилочковая железа; 4 — надпочечники; 5 — поджелудочная железа (островки); 6 — половые железы.

Рис. 90. Щитовидная железа человека спереди (Л) и сзади (Б):

I — подъязычная кость; 2 — средняя доля щитовидной железы; 3 — левая и правая доли ее; 4 — околощитовидные железы;

5—трахея; 6 — щитовидный хрящ; 7—пищевод. •

/л ^

Рис. 91. Кисть ребенка 7 лет, сгра - Рис. 92. Судороги мышц у ребенка, дающего микседемой (Л) и здорово - страдающего недостаточной деятель-го (5). ностью паращитовидных желез.

ее рост сильно замедляется. Примерно к 8 годам ее вес составляет не более 0,1% веса тела. Наиболее интенсивно она функционирует в первые годы жизни," а потому ее нередко называют железой детского возраста. По-видимому, гормон вилочковой железы стимулирует функцию щитовидной железы и, наоборот, тормозит развитие половых желез.

Развитие вторичных половых признаков тормозится также шишковидной железой, или эпифизом, расположенным на задней поверхности среднего мозга. Эта железа тоже наиболее интенсивно

237

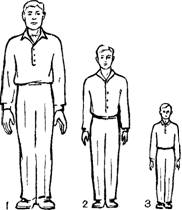

Рис. 93. Влияние чрезмерной - и недостаточной секреции гормона. роста:

/—гигантизм; 2—человек нормального роста;

3 — гипофизарный карлик; 4 — изменение лица взрослого человека под влиянием чрезмерной функции гормонов роста (слева—до болезни. справа — через 10 лет после начала болезни).

функционирует в детском возрасте. После 7 лет она постепенно атрофируется. .

^Гипофиз} или нижний мозговой придаток, подобно надпочечни-к'ам,. Состоит из двух образований, выполняющих различные функ-ции.[Гормоны задней доли^в основном регулируют водный обмен. в частности функцию почечных канальцев. Передняя доля занимает особое положение среди всех других жел, ез внутренней секреции. Ее гормоны влияют на обмен белков, жиров,, угдрнпгтпв, ня рост организма, а также на функцию многих других желез. внутрен-ней секреции.

"У человека расстройство .функции передней доли может привести к чрезмерному ожирению, резкому похудаяию (гипосЬизаоное истощение) и другим последствиям нарушения обмена веществ. Нередко доминируют явления, связанные с чрезмерной или недостаточной секрецией гормона роста (рис. 93). При пониженной функции железы у детей замедляется рост, иногда в столь сильной степени, что во' взрослом состоянии они едва достигают высоты 70—80 см. Таких больных называют гипофизарньши карликами. При повышенной функции, наоборот, ребенок превращается, в великана (гигантизм), достигая 200, а в отдельных случаях даже 260 см роста, У взрослых повышенная функция приводит к ненор-мальному росту отдельных частей тела: удлиняются конечности, разрастается грудная клетка, увеличиваются кости лица, особенно нижняя^дедюсть и нос. Язык часто так разрастается, что не помещается во рту. Тело человека приобретает уродливый вид. Болезнь сопровождается. также рядом внутренних расстро. истБ„_и_ойЫ1чно приводит к смерти.

Взаимодействие желез внутренней секреции. Каждая железа внутренней секреции, выделяя в кровь продукты своей деятельности, принимает определенное участие в регуляции процессов обме-

238

на веществ. При этом различные железы влияют друг на друга и между ними устанавливается тесное взаимодействие. Особенно велика связь между передней долей гипофиза и большинством других желез. Так, один из гормонов передней доли гипофиза стимулирует функцию щитовидной железы. Однако образование этого гормона тормозится гормоном" щитовидной железы, которая вместе с тем стимулирует выработку гормона роста. Специальные гормоны передней доли гипофиза стимулируют функции коры надпочечников и некоторых других желез внутренней секреции. Можно смело сказать, что нарушение нормальной работы одной железы тотчас же сказывается на функциях других. Это, в свою очередь, вызывает ряд изменений в организме и ведет к расстройствам, которые могут быть очень сложными и разнообразными.

73. Внутренняя секреция растущего организма

Период внутриутробного развития. Вначале внутриутробное развитие находится под влиянием гормонов материнского организма. Большинство желез внутренней секреции формируется у плода лишь к 5—6 месяцам. Однако, по-видимому, щитовидная железа и гипофиз начинают вырабатывать гормоны уже к концу 3-го месяца. Рано начинает функционировать вилочковая железа, эпифиз и кора надпочечников. Количество образующихся гормонов, сначала очень небольшое, постепенно увеличивается. К 6 месяцам все железы внутренней секреции способны вырабатывать гормоны.

Внутренняя секреция у ребенка. У новорожденного ребенка интенсивность деятельности отдельных желез внутренней секреции неодинакова. Сравнительно низка активность мозгового слоя над-почечников, который в этом возрасте"15чень невелик, так как основную массу надпочечников составляет их наружный слой, т. е. кора. Однако на протяжении 1-го года жизни мозговой слой надпочечников быстро растет, тогда как рост коркового слоя почти приостанавливается. Функция щитовидной железы усиливается к 3—4 месяцам жизни, достигая максимума к началу 2-го года жизни. Усиливается также активность вилочковои железы_и_эпифиз а. После 7—8 лет их активность начинает, снижаться. Обе доли мозго. вого придатка выделяют достаточное количество гормонов, однако соотношение отдельных гормонов в разные периоды жизни меняется в зависимости от потребностей организма.

Интенсивность выделения отдельных гормонов изменчива. Она в значительной мере зависит как от нервной системы, так и от взаимодействия желез внутренней секреции. Нередко усиленное выделение одного гормона влечет за собой увеличение или, наоборот, снижение образования гормонов, вырабатываемых другими железами.

Вопросы: \. Как влияют железы внутренней секреции на рост и развитие ребенка? 2. Как изменяются внутрисекреторные функции с ростом ребенка?

239

ПОЛОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

74. Мужские и женские половые органы

Строение мужских половых органов. Функция мужских половых, органов—образование и выведение наружу сперматозоидов. Орган, в котором они образуются, называется семенной железой или яичком (рис. 94). Тонкие перегородки разделяют железу на огромное количество долек, которые, как лучи, отходят от ее заднего края. В дольках находятся извитые семенные канальцы, окруженные промежуточной тканью. В клетках, образующих стенку извитого канальца, происходит развитие и созревание мужских половых клеток — сперматозоидов. Промежуточная ткань функционирует как железа внутренней секреции, выделяя мужской половой гормон — тестостерон.

Семенные канальцы, сливаясь друг с другом, образуют несколько выносящих канальцев, которые, в свою очередь, сливаются в один семявыносящий проток. По выходе из мошонки, в которой находятся оба яичка — правое и левое, около нижней поверхности мочевого пузыря в проток впадает отверстие семенного пузырька — извитой трубчатой железы, выделяющей прозрачный секрет. Здесь скапливаются сперматозоиды. Следующий отдел протока, который называется семяизвергательным, впадает в мочеиспускательный канал, образуя единый мочеполовой канал.

Строение женских половых органов. Функция женских половых органов не ограничивается образованием половых клеток. Здесь происходит оплодотворение яйцеклетки и весь процесс внутриутробного развития. Орган, в котором созревают яйцеклетки, называется женской половой железой или яичником (рис. 95). В нем находится огромное количество фолликулов, состоящих из незрелых яйцеклеток, окруженных однослойным эпителием. Стенки фолликулов обладают внутрисекреторной функцией — они вырабатывают женские половые гормоны. Большая' часть фолликулов перерождается, а некоторые сильно разрастаются, достигая 15 мм в диаметре и образуя на поверхности яичника выпуклость в виде пузырька с прозрачной стенкой. Такие пузырьки образуются с са-

240

Рис. 94. Семенная железа:

/ — наружная поверхность яичка; 2 — дольки; 3 — семенные канальцы; 4 — выносящие канальцы, 5 — семявыносящий проток.

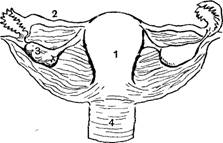

Рис. 95. Женские половые ограпы:

/ — матка; 2 — трубы; 3 — яичник; 4 — влагалище.

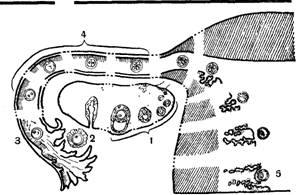

Рис. 96. Начальная стадия развития зародыша:

/ — созревание яйцеклетки в яичнике; 2 — созревшая яйцеклетка около открытого конца яйцевода; 3 — оплодотворение яйцететки (видны сперматозоиды); 4^— прохождение оплодотворенной яйцеклетки по яйцеводу; S — внедрение зародыша в стенку матки.

мого раннего возраста. Однако до наступления половой зрелости они не достигают последнего этапа развития и подвергаются перерождению, постепенно замещаясь соединительной тканью. По наступлении половой зрелости стенка выступающей части пузырька истончается и разрывается. Яйцеклетка вместе с окружающей ее жидкостью попадает в брюшную полость и проникает в широкий открытый конец яйцевода, одного из двух боковых отростков матки—органа, в котором развивается зародыш (рис. 96).

Матка представляет собой мышечный орган, расположенный между мочевым пузырем и прямой кишкой. Нижняя часть матки, называемая шейкой, почти целиком вдается во влагалище — сплющенную трубку, которая своим нижним концом открывается в наружные половые органы.

241

Развитие половых признаков. Пол будущего организма определяется в момент оплодотворения, т. е. слияния сперматозоида с яйцевой клеткой. Однако на ранней стадии эмбрионального развития зачаток половой железы еще не имеет никаких видимых признаков, позволяющих установить пол. У эмбриона одновременно начинают развиваться зачатки и мужской и женской половой железы. На третьей неделе появляются первые признаки половой дифференциации. Уже на этой ранней стадии формирование мужских и женских половых органов, т. е. первичных половых признаков, регулируется гормонами, образующимися в половых железах эмбриона. К 4—5-му месяцу они сильно увеличиваются в размере, а их структура свидетельствует об интенсивной функции. В дальнейшем семенники энергично растут в течение первого года внеутробного развития, а затем примерно до 9—10 лет почти не увеличиваются в размере. Яичники в первые месяцы внутриутробной жизни развиваются более медленно, чем семенники. Их рост достигает наибольшей интенсивности в течение последних двух месяцев до рождения и первого года после рождения, а затем резко замедляется, чтобы снова усилиться после 10 лет.

На развитие первичных половых признаков влияют также гормоны коры надпочечников, о чем свидетельствуют случаи преждевременного полового созревания при заболеваниях, связанных с чрезмерной функцией этой железы. В последние годы перед наступлением половой зрелости образование половых гормонов по-» степенно увеличивается вследствие возрастающей активности передней доли гипофиза, вырабатывающей гормоны, один из которых вызывает рост фолликулов и усиление их внутрисекреторной функции, а также развитие семенных канальцев в семеннике, а другой стимулирует созревание яйца и последующие изменения в яичнике, а также внутрисекреторную функцию семенников.

С повышением секреции половых гормонов связаны общие изменения во всем организме, приводящие к появлению вторичных половых признаков. Эти признаки весьма разнообразны. Они проявляются в поведении, в особенностях развития волосяного покрова, молочных желез, гортани, формы и размеров тела и т. д. Некоторые вторичные половые признаки тесно связаны с функцией размножения. Так, молочные железы играют существенную роль в послеродовом выращивании потомства; у человека отличительные особенности формы женского таза имеют непосредственное от' ношение к родовому акту.

13

КОЖА

75. Строение и функции кожи

Значение кожи. Наружный покров тела, или кожа, защищает организм от вредных воздействий окружающей среды, предохраняет от попадания в него жидких или газообразных веществ. В основном через кожу дроисхрдит отдача избытка непрерывно образующегося в организме тепла. В коже находится^_Аадмца& количества—воспринимающих непнных окончаний (рецепторов), чувствигельных к прикосновению, давлению, изменению температуры и другим воздействиям со стороны внешней среды. Рефлексы, возникающие в ответ на раздражение этих рецепторов, имеют существенное значение для жизнедеятельности организма, для его приспособления к окружающей обстановке.

Строение кожи. В коже различают: тонкий наружный слой — эпидермис, или надкожицу; расположенный под ней более толстый слой — собственно кожу, или кориум; еще более толстый слой — подкожную клетчатку (цв. табл. XVI).

Надкожица состоит из многослойного эпителия Его нижний, или основной, слой образован плотно соприкасающимися друг с другом клетками, которые непрерывно растут и размножаются. Молодые клетки, образовавшиеся путем деления клеток нижнего Слоя, располагаются над ним, оттесняя кнаружи клетки более старые, отделившиеся раньше. Кровеносные сосуды не проникают в толщу надкожицы. Они подходят только к основному слою. Клетки остальных слоев из-за недостач ка кислорода и питательных веществ постепенно перерождаются и гибнут, слипаясь друг с другом и превращаясь в плотное роговое вещество, которое частично слу-щивается с поверхности кожи в виде белых чешуек. Их легко заметить в волосах —это всем известная перхоть. Цвет кожи зависит от присутствия в клетках надкожицы особого красящего вещества — кожного пигмента.

Собственно кожа состоит из соединительной ткани с большим количеством эластических, упругих волокон, которые делают кожу

243

прочной, легко растягивающейся при движениях и равномерно обтягивающей все тело. Она богата кровеносными и лимфатическими сосуда^. Здесь же расположеньГТТКоТгчания нервов, корни волос, садйДйеияотовые железы.

'""' Корень~волоса заканчивается расширением — волосяной луковицей, клетки которой, размножаясь, обеспечивают рост волоса и появление нового волоса взамен выпавшего. Как правило, луковицы сохраняются и при выщипывании волос, благодада-четяуони вновь вырастают. Сальная железа выделяет кожное сало, которое покрывает тонким слоем кожу и волосы. Обычно проток сальной железы выходит в полость сумки, окружающей корень волоса. Расположенные тут же тонкие пучки гладких мышечных волокон, сокращаясь, выдавливают сало из желез и выпрямляют (приподнимают) волосы. Потовая железа имеет вид завитой в клубочек трубочки, клетки которой выделяют пот. Он состоит из воды, в которой растворено незначительное количество мочевины и некоторых других продуктов обмена; соленый вкус пота зависит от присутствия неорганических солей, главным образом хлористого натдид, "~~-

Подкожная, или жировая, клетчатка в некоторых местах тела достигает толщины нескольких сантиметров. Ее клетки захватывают частицы жира и почти полностью заполняются им.

Защитная функция кожи. Ороговевшие клетки надкожицы предохраняют лежащие под ними живые клетки, которые повреждались бы даже при самом осторожном прикосновении к ним, если бы находились на поверхности тела. В тех местах, которые сильнее подвергаются раздражению, например на подошве, роговой слой кожи может становиться очень толстым; в особо раздражаемых местах образуются мозоли. Кроме того, пропитанный кожным салом роговой слой надкожицы не пропускает через кожу ни воды, ни растворенных в ней веществ.

Энергия солнечных лучей возбуждает живые клетки и повышает их деятельность. Однако чрезмерное действие солнечных лучей может нарушить нормальную деятельность клеток и даже убить их. Особенно сильно действуют невидимые, ультрафиолетовые лучи, легко вызывающие солнечный ожог. Солнечные лучи проникают до клеток нижнего слоя надкожицы и раздражают их. В ответ клетки быстрее размножаются и растут, что ведет к утолщению надкожицы. Кроме того, под влиянием солнечных лучей усиленно образуется кожный пигмент и кожа покрывается загаром. Чем толще надкожица и чем сильнее загар, тем слабее проникают вглубь лучи, в частности ультрафиолетовые, избыток которых особенно вреден. Таким образом, загар и утолщение надкожицы — это защитные реакции организма в ответ на чрезмерное действие солнечных лучей. Подкожная клетчатка предохраняет внутренние органы от повреждения, ослабляя действие толчков и ударов, и уменьшает потерю тепла.

244

Отдача тепла кожей при разных метеорологических условиях.

При повышении температуры воздуха многочисленные сосуды кожи расширяются, и через них протекает большое количество крови. В результате кожа нагревается и отдача тепла в окружающий воздух происходит гораздо скорее. Если температура окружающего воздуха падает, сосуды, наоборот, суживаются и потеря тепла уменьшается.

Теплопроводность воздуха очень низка. Поэтому отдача тепла кожей происходит главным образом путем излучения. В сухую холодную погоду на излучение падает 70—80% тепла, а на проведение—лишь 20—30%. С повышением влажности воздуха увеличивается его теплопроводность, а следовательно, возрастает теплоотдача путем проведения. Этим объясняется всем известный факт, чго при одной и той же температуре в сырую погоду холод чувствуется сильнее: теплоотдача, даже несмотря на сужение сосудов, может оказаться чрезмерной и привести к охлаждению тела.

Существенное значение для отдачи тепла имеет так называемая конвекция, т. е. перемещение воздуха, вызванное изменением его температуры. Вокруг тела человека всегда находится слой воздуха, который, естественно, имеет почти ту же температуру, что и кожа. Толщина этого слоя 1—2 мм. Если температура внешней среды ниже, чем тела, то нагретый воздух, как более легкий, поднимается, а его место занимает более холодный, который также нагревается. Так происходит непрерывная конвекция воздуха, вследствие чего отдача тепла путем проведения усиливается. Этот эффект увеличивается при движении воздуха. Поэтому, чем сильнее ветер, тем интенсивней кожа отдает тепло.

Когда температура воздуха выше температуры тела, расширение сосудов кожи не может усилить отдачу тепла: чрезмерно теплый воздух не только не охлаждает кожи, но, наоборот, еще больше ее нагревает. Иными словами, проведение и излучение тепла происходит в обратном направлении — от окружающей - среды к коже. При таких условиях опасность перегревания организма устраняется испарением усиленно выделяющегося пота. Испаряясь, пот поглощает с поверхности кожи большое количество тепла. В результате температура тела не повышается даже в 40—50-градусную жару. Скорость испарения пота, а следовательно, и величина теплоотдачи зависят от температуры воздуха, его движения и влажности. Чем воздух теплее и суше, тем быстрее испаряется пот. В ветреную погоду, даже при влажном воздухе, происходит значительное испарение пота. Если воздух неподвижен и насыщен водяными парами, пог не испаряется. Этим объясняется невозможность длительного пребывания в жарко натопленной бане.

Возрастные особенности кожи. Кожа новорожденного очень тонка и нежна. Ее роговой слой настолько нежен, что местами ороговевшие клетки неплотно прилегают друг к другу. Кровеносные сосуды, прилегающие к надкожице, относительно широки. Про-

24S

свечивая через гонкую надкожицу, они придают коже розоватый оттенок. Тонкость надкожицы, и особенно ее рогового слоя, делает кожу легкоранимой. На ней легко возникают ссадины, опрелости под влиянием трения, а также раздражения мочой, слюной, В поврежденных участках часто развиваются воспалительные процессы. Сальные железы выделяют секрет с первых дней жизни, а потовые функционируют очень слабо. Подкожная клетчатка содержит мало жировых клеток.

Собственно кожа на протяжении первых месяцев жизни обогащается эластичными волокнами. К 4—6 месяцам сальные железы сильно разрастаются, мало отличаясь по своему строению от желез взрослого человека. К этому же времени становится заметной секреция пота, которая к концу грудного возраста значительно усиливается. Начиная со 2-го года жизни секреция сальных жел. ез и особенно потовых очень изменчива, и притом индивидуально различна. Содержание жира в подкожной клетчатке резко увеличивается в течение первых 6 месяцев жизни, а начиная с 2—3 лет и до 7—8 лет, как правило, остается на одном и том же уровне и даже несколько уменьшается.

Надкожица до конца первого года жизни остается почти такой же тонкой и ранимой, как у новорожденных. Лишь на протяжении последующих 3—4 лет ее роговой слой становится более толстым и плотным, а потому и менее ранимым. Однако в течение всего дошкольного возраста у многих детей остается повышенной чувствительность кожи к раздражениям и инфекциям.

Очень медленно развиваются у детей потоотделительные и сосудистые реакции кожи на изменения температуры воздуха. В грудном возрасте реакции на тепло и холод почти одинаковы; возникают они не сразу после раздражения и крайне неустойчивы. Лишь к 3—5 годам развивается характерная для взрослых специфичность реакций на тепло и холод.

76. Поражения кожи при различных заболеваниях

Причины поражения кожи ребенка. У детей поражения кожи могут возникать при различных заразных и незаразных заболеваниях. Чем моложе ребенок, тем легче возникают и тяжелее протекают поражения кожи. У неко-юрых детей поражения кожи могут возникнуть в связи с тем, что они плохо переносят либо определенные виды пищи, либо некоторые запахи или медикаменты. Заболевания кожи могут возникнуть и в результате воздействия на нее механических, химических, температурных факторов, а также лучистой энергии.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |