Одновременно изменяется соотношение передне-заднего и поперечного диаметров грудной клетки. За шесть лет (от 1 до 7 лет) поперечный диаметр увеличивается на 3'/2 см и становится примерно на 15% больше передне-заднего, который за тот же срок вырастает меньше чем на 2 см.

На долю легких к 7 годам приходится почти 3/4 объема грудной клетки, причем их вес достигает примерно 350 г, а объем — приблизительно 500 мл. К этому ж возрасту легочная ткань становится почти столь же эластичной, как и у взрослого человека, что облегчает дыхательные движения, объем которых за шесть лет (с 1 до 7 лет) увеличивается в 2—2'/2 раза, достигая 140—170 мл.

Частота дыхания при покое в среднеТм снижается с 35 в минуту у годовалого ребенка до 31 в 2 года и 38 в 3 года. Небольшое снижение происходит и в последующие годы. В 7 лет частота дыхания бывает всего 22—24 в минуту. Минутный объем дыхания за три года (от 1 до 4 лет) увеличивается почти в Г/а раза.

В дошкольном возрасте, особенно у детей старше 4 лет, покойный вдох происходит в основном за счет сокращения межреберных мышц, а покойный выдох — почти без участия мышц. Повышение потребности организма в кислороде прежде всего вызывает учащение дыхательных движений, нередко весьма значительное, а затем они становятся более глубокими, но зато менее частыми. Глубокий вдох осуществляется у дошкольников в первую очередь диафрагмой, а выдох — мышцами брюшного пресса, кроме того,

180

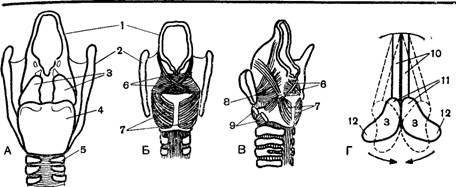

Рис. 76. Двигательный аппарат голосовых связок;

А—хрящи гортани (сзади); Б и В—мышцы (спереди и сбоку); /"—схема действия мышцы, раскрывающей голосовую щель; / — надгортанник. 2 — щитовидный хрящ, 3 — черпало-видные хрящи, 4—перстневидный хрящ, 5—трахея; 6—9 мышцы, суживающие голосовую щель (6), раскрывающие ее (7), расслабляющие голосовые связки и суживающие голосовую щель (S), натягивающие голосовые связки и суживающие голосовую щель (9), /О—голосовые связки, // — голосовой отросток черпаловидного хряща, 12 — мышечный отросток, стрелки — направление тяги при сокращении мышц; прерывистые линии показывают перемещение черпаловидных хрящей и раскрытие голосовой щели ___

усиливается работа межреберных мышц, а также включаются дополнительные вдыхательные и выдыхательные мышцы.

При большом, но кратковременном физическом напряжении по сравнению с покоем объем дыхательных движений может увеличиваться у детей 3—4 лет примерно в 3 раза, а у детей 5—6 лет в 4 раза. Если, однако, напряжение длится более 15—20 секунд, дыхание становится менее глубоким, но значительно более частым.

Жизненную емкость легких у детей до 4 лет практически определить не удается. В старшем дошкольном возрасте (от 5 до 7 лет) она составляет примерно 1000—1300 мл. Менее частое и более глубокое дыхание дошкольника (по сравнению с годовалым ребенком) способствует несколько более интенсивному обмену газов между кровью и воздухом, находящимся в легких.

55. Голос п речь

Голосовой аппарат. Органам дыхания присуща еще одна весьма важная для организма функция, а именно издавать звуки. Они образуются при прохождении выдыхаемого воздуха через суженную голосовую щель гортани. Поэтому гортань называют органом голосообразования. Ее скелет состоит из трех непарных хрящей — перстневидного, щитовидного и надгортанника — и трех парных, из которых особое значение для образования голоса имеют черпаловидные (рис. 76). Полость гортани покрыта слизистой оболочкой, которая образует две пары складок, замыкающих

181

вход в гортань во время глотания. Нижняя имеет и другое значение: она покрывает голосовые связки, прикрепленные передним концом к щитовидному хрящу, а задним к черпаловидному.

Гортань подвижна: она может подниматься и опускаться при помощи мышц, соединяющих ее с подъязычной костью и грудиной. Подвижны и некоторые хрящи гортани, особенно черпаловидные, в зависимости от положения которых просвет гортани суживается или расширяется.

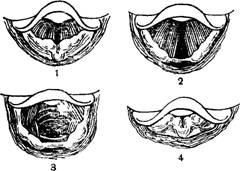

Более 10 мышц управляют голосовыми связками, натягивая их или расслабляя, суживая или расширяя голосовую щель (рис. 77). При покойном дыхании голосовая щель раскрыта. Во время глубокого вдоха она расширяется еще сильнее. При небольшом сближении связок получается звук вздоха. Расстояние между связками должно уменьшиться примерно до 3 мм, чтобы получилась шепотная речь. При обычной речи, а также при пении голосовые связки смыкаются. Благодаря создавшейся при этом разнице в давлении воздуха ниже и выше голосовых связок приподнимаются края связок, которые в силу упругости тотчас же на мгновение принимают прежнее положение, снова приподнимаются, и так продолжается до тех пор, пока остаются голосовые связки сомкнутыми, а разница в давлении достаточно большой. Эта разница при шепотной речи равна 30 мм давления воды, при обычной речи — 140—• 240 мм, при наибольшем напряжении — свыше 800 мм. Частота колебаний краев голосовых связок, а следовательно, высота звука (т. е. тон) зависит от длины и натяжения голосовых связок, а также от силы струи выдыхаемого воздуха. Небольшое усиление струи, не изменяя высоты звука, увеличивает его громкость. Тембр звука, определяемый характером обертонов, зависит от резонирующих полостей: верхней части гортани, глотки, полостей рта и носа.

Развичие гортани. У новорожденного гортань достигает относительно очень больших размеров. Так, в длину она всего лишь вдвое короче гортани юноши. Расположена она очень высоко: ее верхнее отверстие находится почти на уровне носовой части глотки..В дальнейшем гортань опускается по мере роста лицевой части черепа, и особенно нижней челюсти. Форма гортани новорожденного более. округла, чем у взрослых. В частности, пластинки щитовидного хряща сходятся под очень большим углом, а потому не образуют заметного выступа. 'Голосовые связки очень коротки: их дли-- на 4—4,5 мм. Они интенсивно растут и к концу первого года жизни достигают 7 мм в длину. В дальнейшем рост голосовых связок становится незначительным, хотя общие размеры гортани продолжают увеличиваться, причем с трехлетнего возраста начинают проявляться различия в росте гортани у мальчиков и девочек.

Образование речевых звуков. В образовании речевых звуков, из которых складывается человеческая речь, кроме гортани, принимают участие глотка, рот и нос. В зависимости от положения мяг-' кого нёба, языка и губ звук, производимый гортанью, значительно

182

Рис. 77. Голосовая щель (вид сверху):'

/—при произнесении звука; 2-—при вдохе; S—при глубоком вдохе (в глубине видно давление трахеи на два бронха); 4—рефлекторное закрытие голосовой щели при поднесении к носу сильно пахнущего вещества; 5 — при шепоте; S — при пеняй фальцетом.

меняется. Произнесение гласных звуков главным образом зависит от положения языка и ротового отверстия. При сужении того или иного участка ротовой полости возникают многие согласные звуки. Так, когда спинка языка приближается к мягкому нёбу, появляются звуки «к», «г»; его приближение к твердому нёбу приводит к звукам «д», «т»; при сближении губ получаются звуки «в», «ф», а при сближении зубов — звук «с»; звуки «б» и «п» образуются в момент размыкания губ.

Еще до образования условных связей на слова ребенок, подражая мимике и звукам речи окружающих, начинает произносить гласные звуки, к которым очень быстро присоединяются речевые шумы, связанные с размыканием губ. Так образуются звуки «ма», «ба», <<па». Вскоре появляются и другие шумы, опять-таки в сочетании с гласными звуками. Постепенно они дифференцируются, приводя к образованию истинных речевых звуков.

56. Значение правильного дыхания

Ритм дыхания. У детей дошкольного возраста дыхание, как правило, бывает неравномерным. Меняется ритм дыхания, т. е. чередование вдоха и выдоха не остается постоянным: то вдох короче выдоха, то продолжительность вдоха и выдоха одинакова. При физическом напряжении, а также при волнении частота дыхательных движений резко увеличивается. Лишь постепенно устанавливается правильное, равномерное дыхание. Однако у людей с ослабленным здоровьем или ведущих малоподвижный образ жизни учащенное, неравномерное и неправильное дыхание нередко сохра-

183

няется в течение многих лет, а иногда и на всю жизнь, мешая продуктивности умственного и физического труда и ослабляя организм.

При нормальном дыхании вдох короче выдоха. Такой ритм облегчает и физическую и умственную деятельность, так как во время вдоха дыхательный центр возбуждается, что ведет к понижению возбудимости многих других отделов мезга, а во время выдоха, наоборот, возбудимость понижается в дыхательном центре и повышается в других отделах мозга. Поэтому тонус мышц и сила их сокращения понижаются во время вдоха и возрастают во время выдоха. Внимание также несколько ослабевает во время вдоха и усиливается во время выдоха. Этим объясняется, чта человек на короткое время задерживает вдох, когда внимательно к чему-нибудь прислушивается. По той же причине движения, требующие большой силы, обычно сопровождаются выдохом. Так, у лесоруба, молотобойца, гребца момент наибольшего усилия совпадает с резким, хорошо слышимым выдохом («ух!»). Теперь понятно, почему работоспособность понижается и скорее наступает утомление, если вдох удлинен, а выдох укорочен.

Носовое дыхание. Детей надо учить всегда дышать через нос. Когда ребенок дышит через рот, затрудняется соблюдение нормального ритма дыхания. Носовое дыхание важно также потому, что при прохождении через узкие щели полости носа вдыхаемый воздух согревается, увлажняется и очищается от пыли и микробов. Дети привыкают дышать через рот, когда носовое дыхание затруднено, например при хроническом насморке, а также при появлении в носоглотке аденоидов — разрастании лимфатических узлов, прикрывающих отверстия в носовую полость.

Затруднение носового дыхания влияет на весь организм: нередко расстраивается пищеварение, сон становится беспокойным, легко возникает утомление, появляются головные боли, а иногда задерживается умственное развитие. Если ребенок все время дышит через рот, необходимо показать его врачу. При сильном разрастании аденоидов их удаляют хирургическим путем, после чего состояние ребенка значительно улучшается, физическое и умственное развитие быстро приходит к норме. У Гигиена дыхания. Каждый человек должен активно добиваться, «Ггобы его дыхание было правильным. Для этого необходимо следить за состоянием дыхательных путей. Одно из основных условий установления правильного дыхания—это забота о развитии грудной клетки, что достигается соблюдением правильной осанки, утренней гимнастикой и физическими упражнениями. Обычно человек с хорошо развитой грудной клеткой дышит равномерно и правильно.

Развитию голосовых связок, гортани и легких ребенка способствуют пение и декламация. Для правильной постановки голоса необходима свободная подвижность грудной клетки и диафрагмы, поэтому лучше, если дети поют и декламируют стоя. Не следует петь, громко разговаривать, кричать в сырых, холодных, пыльных

184

помещениях, а также на прогулках в сырую холодную погоду, так как при этом могут возникнуть заболевания голосовых связок, дыхательных путей и легких. На состоянии органов дыхания вредно сказывается и резкая перемена температуры. Детей не следует выводить после горячей ванны (бани) сразу на мороз, разрешать разгоряченным пить холодные напитки, есть мороженое.

57. Воздушный режим дошкольных учреждений

Микроклимат. Строя жилище, человек создает в нем микроклимат, т. е. местный климат, который характеризуется физическими свойствами воздуха (температура, влажность, ионизация и проч.), а также химическими и биологическими свойствами. В результате длительного пребывания людей воздух помещений меняется: нарастает количество углекислого газа, водяных паров, тяжелых ионов, повышается температура, запыленность, бактериальная загрязненность, появляются летучие вещества, например аммиак, сероводород и др.

Изменения химического состава и физических свойств воздуха в жилых помещениях, как правило, происходят параллельно увеличению содержания в нем углекислого газа. Поэтому о микроклимате помещений принято судить по содержанию в воздухе легко определяемого углекислого газа. Установлено, что микроклимат помещений наиболее благоприятен, когда количество углекислого газа не превышает 0,1%. Обеспечение в дошкольных учреждениях доброкачественности воздуха достигается, с одной стороны, кубатурой, приходящейся на одного ребенка, с другой — правильным воздухообменом. На каждого дошкольника в групповой комнате должно приходиться 2,5 кв. м площади пола при высоте помещения 3 м; это составит 7,5—8 куб. м воздуха.

Смена воздуха в помещениях. Смена воздуха в помещениях происходит как естественным путем, так и при помощи специальной вентиляции. Естественный обмен воздуха происходит через поры строительного материала, щели в окнах, дверях. Но этот обмен недостаточен. Для улучшения проветривания помещений в дошкольных учреждениях оборудуют вытяжную вентиляцию и вентиляционные шкафы. Вытяжная вентиляция работает на естественной тяге за счет разности температур снаружи и внутри помещения. Вытяжные отверстия располагаются в верхней части стены и снабжаются специальными жалюзи для регулирования оттока воздуха из ^помещений. Вентиляцию в Кухнях и санитарных узлах устраивают с побудительно-вытяжным вентилятором.

Местные вентиляционные приточные шкафы встраивают в одну из наружных стен групповой комнаты; внизу приточного шкафа находится отверстие для забора наружного воздуха, который обо-

185

гревается радиаторами, расположенными над отверстием. Вверху приточного шкафа имеется дырчатая филенка, через которую подогретый воздух поступает в помещение мелкими струйками. Приточное отверстие в шкафу имеет жалюзи для регулирования притока воздуха. Убирать приточные шкафы нужно ежедневно влажным способом с обязательным обтиранием внутренних стен и радиаторов. Категорически запрещается использование приточных шкафов не по назначению.

Организация проветривания. При температуре воздуха не ниже 5° и отсутствии сильного ветра помещение проветривают в присутствии детей. Приток воздуха осуществляется через форточку, фрамуги и створки окон. Для хорошего проветривания за 10 — 20 минут общая площадь отверстий форточек или фрамуг должна быть не менее '/so площади пола комнаты. Так, в групповой комнате площадью 62,5 кв. м общая площадь открытых форточек должна составлять 1,25 кв. м. Форточки (или фрамуги) устраивают в каждом втором окне; при трех окнах надо иметь две форточки.

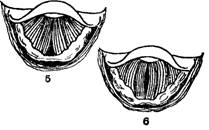

Фрамуги всегда делают в верхней части окна. При открывании их'создается большая разница наружной и внутренней температур, что увеличивает скорость движения воздуха и объем проветривания по сравнению с проветриванием через форточки, расположенные, как правило, в средней или нижней части окна. Воздух, проникающий через фрамугу, опускаясь вниз в силу большего удельного веса, проходит через теплые слои комнатного воздуха, отнимает у них часть тепла и успевает несколько нагреться. Это позволяет в осенние и ранние весенние месяцы, а частично и зимой держать фрамуги открытыми в присутствии детей.

Створка внутренней рамы правильно устроенной фрамуги должна откидываться внутрь и вниз так, чтобы открытое отверстие было направлено вверх; одновременно створка в наружной раме открывается наружу и вверх, отверстие направлено вниз (рис. 78). Следовательно, наружная створка фрамуги становится козырьком над наружным отверстием, защищая межоконное пространство от попадания дождя и снега.

При низкой наружной температуре постоянный приток воздуха обеспечивается вентиляцией соседних помещений. В отсутствие детей (перед их приходом или после длительного их пребывания) проводится сквозное или угловое проветривание при помощи фрамуг или окон. При очень низких температурах наружного воздуха (ниже —20°) проветривание проводится не более 2—3 минут во избежание переохлаждения помещения, а в более теплое время— в течение 10—15 минут. Во время проветривания проводится влаж' ная уборка помещения, которая должна заканчиваться за 30 минут до прихода детей. К их приходу воздух должен сохранять температуру, установленную для помещений детских учреждений. Поэтому в каждой групповой комнате и спальне необходимо иметь настенный термометр, подвешенный на высоте 1,2 — 1,5 м от пола.

188

Рис. 78. Правильно устроенная фрамуга.

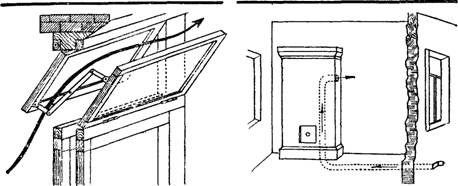

Рис. 79. Голландская печь с вентиляционным каналом.

Борьба с пылью. Пыль заносится одеждой, обувью, проникает с наружным воздухом и скапливается на мебели, полах, окнах, перемещаясь с места на место при движениях и играх детей. Она опасна тем, что переносит микробов, попадающих в воздух при дыхании, разговоре, чихании, кашле и проч. Растения хорошо задерживают пыль и тем самым очищают воздух. Поэтому дошкольные учреждения обычно строят вблизи зеленых массивов, а при самом здании устраивают озелененный участок. Чтобы в помещение проникало меньше пыли, все ведущие к нему дорожки покрывают асфальтом или мостят булыжником, кирпичом.

Уборка мусора с участка должна производиться ежедневно за 1—2 часа до прихода или после ухода детей при закрытых в помещении окнах. В летнее время не менее двух раз в день, перед приходом или подъемом детей и перед дневным сном, должна производиться поливка участка.

У входа в детское учреждение снаружи ставят съемные скребки и деревянные решетки для очистки обуви от грязи. В тамбуре кладут маты, а в вестибюле половики для окончательной очистки обуви от грязи и пыли. В вестибюле хранят платяные и сапожные щетки, метелки или -веники для чистки одежды и обуви.

Уборка должна проводиться только влажным способом (сырые опилки, влажный веник или тряпка). Сухой мусор собирают в ведра, плотно закрывающиеся крышками, и выносят в мусороприем-ники на участок. При централизованной системе вывоза мусора дворовые мусороприемники регулярно освобождают (летом ежедневно), моют, обезвреживают 2%-ным раствором хлорной извести. При отсутствии такой системы мусор ссыпают в мусорные ямы, дно и стенки которых выполнены из непроницаемого материала (бетон, кирпич). Яма должна плотно закрываться крышкой.

187

Отопление. Для детских учреждений установлены следующие нормы температуры воздуха: в палате новорожденных 23—26°, в комнате для детей 1 года 21—22°, в комнате для детей 2—3 лет 19—20°, в групповой комнате детского сада 18—20°. При этом относительная влажность в помещениях должна быть в пределах 30— 60%, скорость движения воздуха не более 0,2м1сек.

Для поддержания заданной температуры лучше всего пользоваться центральным отоплением, причем предпочтение следует отдать водяному отоплению низкого давления с температурой нагрева воды в котле не выше 90—95°. При этом в радиаторах она нагревается не выше 70°. Такое отопление безопасно в пожарном отношении и почти не изменяет химических и физических свойств воздуха, в частности его влажности. Все радиаторы должны закрываться деревянными решетками-экранами во избежание ушибов и ожогов детей. В последнее время в детских учреждениях стало широко применяться лучистое (панельное) отопление,' при котором отопительные приборы скрыты в полу, потолке, стенах или плинтусах, что значительно улучшает санитарное состояние помещений.

Печное отопление менее желательно, так как при нем помещения неизбежно загрязняются топливом, имеется опасность возникновения пожара, а также отравления детей окисью углерода. Эта опасность устраняется, если печь закрывается герметически. В детских учреждениях допустимы лишь печи большой теплоемкости, удерживающие тепло почти круглые сутки, и особенно такие, которые обеспечивают поступление атмосферного воздуха по заборному каналу внутрь печи, а оттуда в помещение (рис. 79). Перед топочным отверстием печи должен лежать металлический лист, защищающий пол от горящего топлива.

Топку печей производят ранним утром и заканчивают за час до прихода детей, а при круглосуточном их пребывании — за 2 часа до подъема детей. Во время топки печей следует устраивать сквозное проветривание помещений, открывать фрамуги (форточки). Трубы следует закрывать лишь тогда, когда в печи полностью исчезнут синие огоньки газа. Нельзя в плотную к печам ставить детские кровати, вешать близко одежду, пеленки и другие вещи.

Вопросы: 1. Каковы особенности строения органов дыхания у детей? 2. Как изменяются с возрастом частота и объем дыхательных движений? 3. Что такое жизненная емкость ле1ких и как она изменяется с возрастом? 4. Какое строение имеют органы речи и как они изменяются с возрастом? 5. Какие условия рекомендуется соблюдать при обучении детей пению и декламации? 6. Что понимают под правильным и неправильным дыханием, в чем вред неправильного дыхания? 7. Что такое микроклимат? 8. Что понимают под гигиенически доброкачественным воздухом? 9. Что способствует загрязнению воздуха в помещениях дошкольных учреждений? 10. Как надо проветривать их? 11. Какие требования предъявляются к температуре воздуха и отопительным приборам? Задание: 1. Провесги наблюдения за вентиляционным режимом дошкольного учреждения. 2. Дать оценку санитарному состоянию дошкольного учреждения, способам уборки, борьбы с пылью и микробами. 3. Дать. гигиеническую оценку участку дошкольного учреждения.

188

8

ПИЩЕВАРЕНИЕ

58. Поступление пищи в пищеварительный тракт

Значение пищеварения. Пища содержит такие вещест-вя. которые без прргтнярнтргтт. нг^ nggeTTaDuikH ни мшут ииттнтттШутъ из органов пищеварения r кргя^ При переработке происходят физические изменения пищи — измельчение, перетирание, увлажнение, растворение — и переваривание, т. е. химические изменения. Путь, по которому проходит пища, называется пищеварительным трактом (рис. 80). Его длина у человека 6—8 м. Стенка пищеварительного тракта, состоящая в основном из гладкой мышечной ткани, изнутри покрыта слизистой оболочкой. Ее клетки вырабатывают слизь.

Зубы. В полости рта происходят предварительные изменения пищи: она смачивается слюной и размельчается зубами.

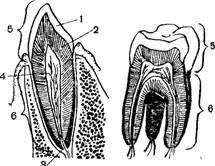

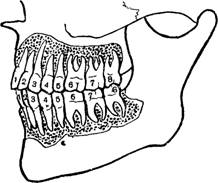

Зубы состоят из особой костной ткани, называемой дентином. Они расположены в уГлуиЛёНиях верхней И Нижней ч^люи етт-Ч^Сть зуба, спрятанная в углублении, называется корнем, а часть, выступающая наружу,— коронкой (рис. 81)'. Внутри' зуба находится ^рппп^-ц^ заполненная тканью, • богатой сосудами и нервами^ кото-рые входят по тонким каналам через"корни зуба. Поверхность коронки покрыта слоем чрезвычайно прочной яубной эмали. У человека имеется 32 зуба, по 16 в верхней и нижней челюсти (рис. 82). В каждой челюсти передние 4 зуба называются резцами; за ними на каждой стороне имеется по одному клыку, по два малых коренных и по три больших коренных зуба. Разжевывание и растирание пищи происходит при помощи коренных зубов. Клыками откусываются и разрываются крупные куски. При помощи резцов пища главным образом откусывается.

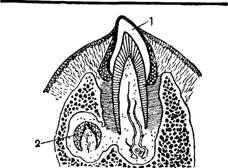

У ребенка сначала появляются временные, или молочные, зубы (рис. 83). Позднее они сменяются постоянными. Коронки молочных зубов приобретают окончательную форму и покрываются эмалью к 6-му месяцу внутриутробного периода. Несколько позднее рядом с развивающимся молочным зубом, кнутри от него, возникает зачаток постоянного зуба. Корни зубов в основном развиваются после рождения.

189

Таблица 4

Сроки прорезывания молочных и постоянных зубов

Название зубов | Сроки прорезывания зубов | |

молочных | постоянньи | |

6— 8 мес. 7-10 » 14—18 » 12—14 » | 7— 7,5 лет 8— 9 » 10-12 » 10-11 » 11 » 6- 7 » 12—13 » 17—25 » | |

20—30 » | ||

» » третьи (зубы мудрости) |

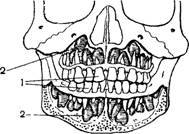

Прорезывание как молочных, так и постоянных зубов не у всех людей происходит в одно и то же время. Зубы могут появляться раньше или позднее как в зависимости от индивидуальных особенностей развития, обусловленных наследственностью, так и под влиянием различных воздейсгвий, которым подвергался организм в течение внутриутробного периода и после рождения. Особое значение имеет качественная сторона питания. Чаще всего первые два яубя^л^-цмрнно средний рмпы нижней челюсти, появляются в возрасте 6—8 месяцев. Средние сроки прорезывания всех зубов приведены в таолице. К 2—2,5 гоДам, с появлением последнего молочного зуба, их количество достигает двадцати: 8 резцов, 4 клыка и 8 малых коренных. В последующие годы коронки молочных зубов и особенно их корни окончательно формируются, а после 6 лет появляется первый постоянный зуб — нижний большой коренной. В этом же возрасте начинается смена зубов. Корень молочного зуба рассасывается, а коронку постепенно выталкивает растущий постоянный Зуб. (^яммр ч_а, ттн1^ зубы— тррт^и бпл^пнр кпрРНЦЫе. ИЛИ

зубы мудрости, появляются не ранее 17-летнего возраста, а нередко к 25—30 годам или даже совсем не прорезываются.

С 3-летнего возраста дети должны чистить утром зубы неболь-шой зубной щетйок-с нежесткой щетиной, пользуясь детским зубным порошком. Детям показывают, как надо смочить зубную щетку теплой водой, как набрать на нее порошок; им объясняют, что зубы следует чистить не только с наружной, но и с внутренней стороны, щеткой водить не вдоль, а поперек поверхности зубов, так как при этом лучше удаляются остатки пищи из межзубных пространств. Для сохранения зубов нельзя употреблять сразу после горячей холодную пищу или напитки, разгрызать зубами кости, оре-

isto

Рис. 81. Строение зубаэ

/—зубная эмаль, 2—дентин, S—каналы» по которым сосуды и нервы входят в полость зуба (4), о—коронка; 6—корень.

Рис. 80. Схема органов пищеварения:

/—пищевод; 2— желудок; S — печень;

4—желчный пузырь, 5—двенадцатиперстная кишка; 6 — желчный проток; 7 — поджелудочная железа, Д — тонкие кишки;

9 — толстые кишки, 10— слепая кишка;

11— червеобразный отросток (аппендикс), 12 — прямая кишка.

Рис. 83. Прорезывание молочного зу* ба (1); сбоку виден зачаток постоянного зуба (2).

Рис. 82. Зубы.

А — зубы взрослого человека: / и 2 — резцы; 3 — клык; 4 и 5 — малые коренные зубы;

6, 7 и 8—большие коренные зубы (последний из них—зуб мудрости); Б — зубы 4-лет-нега ребенка: / — молочные зубы; 3 — зачатки постоянных зубов.

хи и другие твердые предметы. После каждого приема пищи, а также перед ночным сном надо тщательно полоскать рот теплой водой. Для раннего выявления и лечения испорченных зубов врач"-стома-толог два раза в год проводит осмотр полости рта.

Слюнные железы. Полость рта всегда бывает влажной, так как в ее стенках много маленьких желез, непрерывно отделяющих слизь;

кроме того, три пары крупных желез — околоушные, подчелюстные и подъязычные — выделяют в сутки 600—700 куб. см слюны. Слюна смачивает сухую пищу и смывает со слизистой оболочки рта вредные или ненужные вещества. У человека в состав слюны входят ферменты, способствующие превращению крахмала в виноградный сахар. Таким образом слюна может принимать участие в переваривании содержащихся в пище углеводов.

Крупные слюнные железы выделяют слюну рефлекторно: попавшая в рот пища раздражает рецепторы вкусовых нервов; от рецепторов импульсы передаются в продолговатый мозг, а оттуда по другим (центробежным) нервам идут к железе, возбуждая ее.

59. Переваривание пищи

Павловский метод изучения работы пищеварительных желез. Переваривание заключается в расщеплении сложных частиц белков, жиров и углеводов на такие, которые могли бы, во-первых, проникнуть в кровь через стенку кишки и, во-вторых, превратиться в живое вещество клеток оргянизма^Пропесс переваривания проис-ходит в основном в желудке и тонких кишках под влиянием ферментов, которые вырабатываются в пищеварительных железах.

Еще в первой половине XIX в. русский учений Басов, чтобы следить за перевариванием пищи в желудке, произвел на собаках операцию, которая заключалась в следующем: у животного вскрывалась брюшная полость; в стенке желудка делалось отверстие, в которое вставлялась металлическая трубка так, чтобы один ее конец находился в полости желудка, а другой — снаружи. Наружный конец закрывался пробкой; рана вокруг трубки зашивалась. Однако из отверстия, или фистулы, желудка не удавалось получить чистого желудочного сока: он всегда был смешан с пищей и - с попавшей изо рта слюной.

вместе со своими многочисленными учениками настолько улучшил и усовершенствовал применение фистул, что сумел глубоко и детально изучить работу всех пищеварительных желез. Он добился получения чистых пищеварительных соков, не смешанных с пищей и с другими соками, и, что особенно важно, при операциях не повреждал подходящие к органу нервы и тем самым не нарушал его нормальной рабрты. Своими работами в области пищеварения Павлов наглядно показал, как важно изучать работу органов в естественных условиях целого брганизма.

192

^«^Пищеварение в желудке. Пережеванная и смоченная слюной пища при Помощи движений языка проталкивается в глотку и оттуда попадает в пищевод — мышечную трубку, расположенную позади гортани и трахеи. Нижний конец пищевода открывается в'желудок. При глотании в верхнем^конпе пищевода гпк-ряптятптгя кп. гть-п^пбрядные мышцы, что вызывает сужение' трубки. Постепенно суженный участок - трубки продвигается вниз, проталкивая находящуюся в пищеводе пищу в желудок.

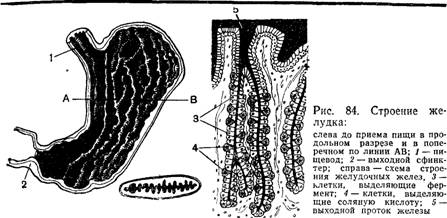

Желудок человека (рис. 84), растягиваясь, может вмещать 2—3 л воды. В его стенке находится толстый слой мышечных волокон. При их сокращении объем желудка. значительно уменьшается Слизистая оболочка желудка образует многочисленные складки. что способствует лучшему соприкосновению пищи со стенками желудка. При растяжении желудка складки расправляются.

На границе между пищеводом и желудком расположена силь-ная кольцевая мышца. Сокращаясь, она запирает вход в желудок, ' и ПНща не мижет вернуться обратно в пищевод. Другая такая же кольцевая мышца запирает выход из желудка. Когда она расслабляется, пища проходит в кишечник.

Около 5 млн^ маленьких желез, расположенных в слизистой оболочке желудка, выделяют за сутки около 2 л желудочного сока. Он содержит соляную кислоту и фермент пепсин, под влиянием кото-рого начинается переваривание белков. Присутствие кислоты необ-ходимо для действия этого фе. рментя - - Кроме того, кислота играет защитнукг-р"оль7 губительно действуя на большинство микробов, попадающих с пищей в желудок.

Смоченная слюной пища, попав в желудок, обычно не перемешивается и в течение длительного времени лежит спокойно, сдавленная сократившимися стенками желудка. Кислый cqm) выделяясь

7

193

ич многочисленных желудочных желез, лишь постепенно, и притом очень медленно, проникает в глубь пищевой массы Поэтому переваривание белков сначала происходит только в местах сопрТГкосно-

ВеНИЯ ПИЩИ СТГ-СтенкамИ ЖРПуп, кя R п^тялкииу уиягткяу пнтчрпгГ^

массЫГеще не пропитавшихся кислым желудочным соком, происходит расщепление углеводов под влиянием ферментов слюны, которая вмесге с пищей попадает в желудок В присутствии соляной кислоты ферменты слюны перестают действовать Работа желу< дочных желез регулируется нервной системой в ответ на раздраже" ниь окончаний вкусовых - нервов, т е. рефлекторно.

Кишечник. По мере переваривания пища поступает в нижнюю, выходную часть желудка. Здесь его стенки волнообразно сокращаются, перемешивая пищу и превращая ее в кашицу. Время от времени кольцевая мышца, запирающая выход из желудка, расслабляется и небольшая порция пищевой кашицы поступает в кишечник—самую длинную часть пищеварительного тракта,— в котором различают тонкие и толстые кишки. В тонких' кишках пиптяп^ттрняривяется Ближайший к желудку участок* тонкой^ киш" ки-ТГазывается двенадцатиперстной кишкой. Д_нее по особым про" токам попадают соки. которые вырабатываются~'.пЬджелудочной железоТи~ печеный. Начальный участок толстых кишок называется сле/го^_ддшкой, а конечный, через который содержимое выделяет-ТЯГнаружу,— прямой кишкой.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |