Рост костей. Плоские кости, как„ например, большая часть костей мозгового и лицевого черепа, увеличиваются в размерах путем наложения новой костной тканн как на поверхности (рост в толщину), так и по краям. Иначе р»астут длинные кости конечностей, в которых принято различать среднюю часть, или диафиз,

19

и концы кости, или эпифизы. По мере роста такой кости расстояние между эпифизами (т. е. длина диафиза) увеличивается. Это возможно потому, что в течение всего периода роста на границе между диафизом и эпифизами сохраняется прослойка хрящевой ткани.

Сначала костная ткань образуется посредине диафиза—как внутри хряща, так и на его поверхности. Постепенно окостенение распространяется на весь диафиз; значительно позднее островки костной ткани появляются и в эпифизах (рис. 12). Хрящевая прокладка, расположенная между диафизом и эпифизом, подвергается на границе с костной тканью частичному разрушению, но она не исчезает, так как одновременно в центре прокладки происходит образование новых хрящевых клеток.

6. Развитие скелета человека

Скелет новорожденного. Первые островки, или центры, окостенения появляются уже в начале второго месяца внутриутробного развития, а к моменту рождения они отсутствуют только в костях запястья, в некоторых костях предплюсны и в копчике. Многие кости имеют не один, а два или несколько центров окостенения. Так, в позвонке их три, в грудине — шесть, а нередко и больше. Иными словами, будущая кость вначале развивается как несколько отдельных костей, которые впоследствии сливаются воедино. ^В скелете новорожденного ребенка ептр много уряшрн^тх частей/Хрущевыми остаются/эпифизы j т. е. концы длинных костей конечностей. Во многих кос'1'ях сохраняются хрящевые участки между отдельными центрами окостенения.

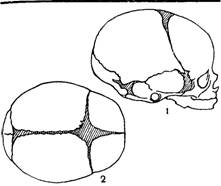

У новорожденного плоские кости мозгового черепа еще не на всем протяжении соприкасаются друг с другом. Особенно велик промежуток между\ лобной и теменными ростями — так называемый лобный, или большой, родничок, (рис! 13). Он постепенно зарастает в первые годы жизни; как правило, к началу второго года он почти не прощупывается. Промежуток между Ьатылочной и дву-мя теменны ми костя ми (малый родничок) зарастает в течедйе-нер-вых^месяцев^жйзни ребенка, а чаще уже к его появлению на свет.

Даже незначительные ушибы не защищенных костью участком гол&вки грудного ребенка могут привести к опасным повреждениям мозговой оболочки и самого мозга. Вот почему надо проявлять особую осторожность при обращении с ребенком первых месяцев жизни, например при купании или пеленании.

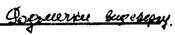

Развитие скелета после рождения. После рождения скелет продолжает расти и развиваться. Появляются новые центры окостенения. Сроки их появления у здоровых детей довольно постоянны, что дает возможность в нужных случаях устанавливать возраст ребенка по рентгеновским снимкам определенных частей скелета (рис. 14).

20

Рис. 13. Роднички в черепе грудного ребенка:

/ — вид сбоку; 2 — вид сверху.

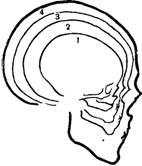

Рис. 15. Сравнительные размеры черепа:

/ — новорожденного; 2 — годовалого; 3 — пятилетнего; 4—взрослого.

1 год 2 год 3 год 4 год Рис. 14. Окостенение кисти с возрастом (по рентгеновским снимкам).

В течение первого года жизяи в^длинных костях конечностей за-кянчидя^т^я пкпгтрнрние п, иафизов|Еще в период внутриутробного развития организма длинные кости. приобретают форму трубки вследствие начавшегося разрушения внутренних слоев костной ткани. После рождения кости продолжают расти в толщину путем наслаивания костной ткани снаружи и разрушаться изнутри. Поэтому полость внутри кости, постепенно увеличивается. Однако наращивание кости с поверхности происходит быстрее, чем ее разрушение внутри. В результате слой плотного костного вещества становится более толстым, что увеличивает прочность кости. Лишь позднее, .после 4 лет интенсивность образования и разрушения уравнивается и толщина плотной костной ткани остается более или менее постоянной.

21

говорить, сокращается, если уколоть ее булавкой или подействовать электрическим током. В естественных условиях раздражителем служат импульсы, или волны возбуждения, приходящие к мышце из мозга по нервным волокнам. Возникающее при этом возбуждение мышцы ведет к внезапному изменению ее упругих свойств, в частности к развитию резкого напряжения, а тем самым К сокращению.

Способность мышцы под влиянием раздражения приходить в состояние возбуждения и развивать при этом сильное напряжение, которое проявляется в сокращении,— ее основное свойство.

Мышца состоит из большого количества волокон. Их толщина обычно менее 0,1 мм, а длина от 2 мм до 12 см (чаще всего 4— 8 см). На всем протяжении волокна чередуются светлые и темные участки. Поэтому скелетные мышцы названы поперечнополосаты-ми (цв. табл. I).

Количество волокон в различных мышцах очень различно: в самых мелких их может быть несколько сотен, а в наиболее крупных — несколько миллионов. Каждое мышечное волокно может укоротиться вдвое и даже сильнее, делая при этом усилие в 100— 200 мг. Понятно, что и сила отдельных мышц неодинакова. Некоторые мышцы, например трехглавая мышца голени, могут сокращаться с силой, в шесть раз превышающей вес тела. •^""Основные группы мышц. Всего в теле человека насчитывают '"более 600 скелетных мышц (цв. табл. III и IV). Чаще всего своими сухожильными концами они прикрепляются к двум соседним, подвижно соединенным друг с другом костям скелета; иногда сухожилия тянутся очень далеко, проходя через два или несколько суставов.

К мышцам головы относятся .жевательные и мимические. Сокращение жевательных мышц вызывает движения нижней челюсти. Мимические мышцы одним, а иногда и обоими концами прикрепляются к коже. Сокращение их вызывает перемещение отдельных участков кожи, обусловливая то или иное выражение лица. Круговые мышцы глаза и рта, сокращение которых вызывает сжатие век и губ, представляют собой мышечные кольца, заложенные под кожей.

К мышцам туловища относятся мышцы грудной клетки, живота и спины. Мышцы грудной клетки, расположенные между ребрами, а также некоторые другие поднимают и опускают грудную клетку;

они называются/дыхательными.- Многочисденные.._мышцы Оспины расположены вдоль позвоночного столба, прикрепляясь главным образом к отросткам позвонков. Одни из них выпрямляют позвоночник и выгибают его назад, другие сгибают в сторону. Некоторые мышцы спины одним концом прикрепляются к позвоночнику, а другим — К ребраы;„уакие мышцы принимают участие_в_движе_ ниях грудной клеткиуСгибание туловища вперед производится главным образом мышцами живота. По средней линии живота

~23

сверху вниз тянется очень плотный сухожильный тяж. Рядом с ним расположены правая и левая прямые мышцы живота, прикрепленные сверху к нижнему краю грудной клетки, а снизу — к месту соединения тазовых костей. По обеим сторонам прямых мышц расположены наружные и внутренние косые мышцы живота. Если правые и левые косые мышцы сокращаются одновременно, они сгибают туловище вперед. При сокращении какой-нибудь одной косой мышцы происходит поворот туловища в сторону. Кроме того, брюшные мышцы, сокращаясь, сдавливают брюшную полость и тянут грудную клетку вниз.

Мышцы, расположенные на шее, запрокидывают голову, наклоняют ее и поворачивают; некоторые из них опускают нижнюю челюсть. При неподвижно укрепленной голове грудино-ключично-сосцевидные мышцы и еще некоторые мышцы шеи поднимают rpyi-ную клетку. Целая группа шейных мышц принимает участие в движениях подъязычной кости, которая сверху связана с языком, а снизу — с гортанью. Мышцы, прикрепленные к подъязычной кости, другим своим концом соединены с одной из близлежащих костей (височной, нижней челюстью, грудиной). Сокращение этих мышц, приводя в движение подъязычную кость, изменяет положение языка и гортани при глотании и произнесении различных звуков.

Разнообразные движения рук и ног совершаются при участии большого количества мышц конечностей, плечевого пояса и таза. К мышцам конечностей, помимо сгибателей и разгибателей, относятся мышцы, сокращение которых вызывает вращательные движения (например, повертывание предплечья таким образом, чтобы ладонь смотрела вперед или назад). Сокращение других мышц производит приведение и отведение конечностей. В движениях рук и ног принимают участие многие мышцы, которые одним концом прикреплены к конечности, а другим — к туловищу, как, например, широкая мышца спины, большая грудная мышца и др.

8. Работа мышц

Принцип рычага. Сокращаясь, мышцы выполняют работу, либо закрепляя положение костей в суставе и делая движение невозможным, либо, наоборот, изменяя их взаимное положение, т. е. производя движение. В первом случае говорят остатиче-__сксш, а во втором — о динамической работе мышц^И та~и другая работа в основном осуществляется по принципу рычага. В рычагах, которыми мы пользуемся в жизни, я-очка приложения действующей силы, как правило, находится на значительно, большем расстоянии от точки опоры, чем точка приложения противодействующей силы. Такие рычаги позволяют даже при небольшом усилии преодолеть значительное сопротивление.

24

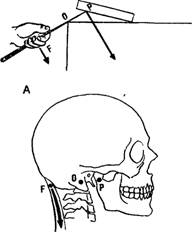

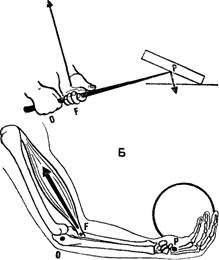

Рис. Схемы действия затылочных мышц (А), сгибателей руки в локте (5) и икроножной мышцы (В):

О—точка опоры, F—точка приложения силы (место прикрепления мышцы); Р — точка приложения противодействия Для сравнения показана схема поднятия крышки палкой при подобном же расположении

В рычагах нашего тела точки приложения усилия и противодействия обычно расположены иначе: ближе к точке опоры находится место прикрепления мышцы^ т. е. действующей силы. Поэтому, чтобы преодолеть противодействие, мышцы должны развивать очень большую силу (рис. 16). Когда человек поднимает в согнутой руке гирю в 10 кг, соответствующие мышцы напрягаются с силой более 100 кг. Однако в размахе движения получается большой выигрыш.. Таким образом, затрата огромных усилий компенсируется возможностью измерять производимые движения не миллиметрами, а десятками сантиметров.

Дозирование мышечных усилий. Максимальное напряжение мышцы далеко не всегда необходимо. Чаще всего движения требуют небольших усилий. Каждая мышца может строго дозировать

25

усилие путем вовлечения в сокращение разного количества волокон. Если бы сократилось только одно волокно, напряжение мышцы практически не изменилось бы. При сокращении 10% всех волокон мышца может развить силу, достаточную, чтобы произвести движение.

Как правило, количество одновременно сокращающихся волокон невелико. Обычно различные группы волокон сокращаются поочередно, благодаря чему мышца может работать без устали в течение длительного времени: одни волокна сокращаются, другие отдыхают.

Нервная система, управляя движениями тела, заставляет мышцы работать в той мере, как это необходимо в каждый данный момент. Мышцы работают экономно и очень производительно. Об этом свидетельствует их высокий коэффициент полезного действия (как известно, в паровых машинах в работу превращается примерно 15% затраченной энергии, остальное ее количество превращается в тепло). У человека коэффициент полезного действия мышц, подобно двигателям внутреннего сгорания, может достигать 25% и даже 35%.

Статическая и динамическая работа мышц. Человек может длительное время стоять или сидеть, сохраняя одну и ту же позу_^а-тическсс нппрл;ггттир которое обеспечивает ее поддержание, принято называть мы. щр. чны. м гпнуг. пм При такой работе напряжение мышц обычно невелико, но оно должно поддерживаться в течение длительного времени. Это возможно потому, что одновременно сокращается относительно небольшая_ часть мыш'ёчн^П!~'"во.1ик'Он, а остальные отдыхают.

"Однако в некоторых случаях статическая работа мышц может быть очень напряженной, н&нрГимер при удержании штанги, при некоторых упражнениях на кольцах или параллельных брусьях Такая работа требует одновременного сокращения всех или почти всех волокон мышц^ и "может продолжаться лишь очень короткое время, например одну или несколько секунд,^

При динамической работе поочередно сокращаются различные группы мышц, причем некоторые мышцы работают то динамиче-" ски, производя движение в суставе, то статически, обеспечивая на некоторое время неподвижность костей того же сустава. Степень напряжения мышц может быть очень различной.

Оптимальные условия работы мышц. Работоспособность мышцы в сильной степени зависит от условий ее деятельности. Опыт показывает, что работа мышц достигает максимума при некоторой средней (оптимальной) нагрузке, снижаясь при слишком большой нагрузке. Работа мышцы снижается и в том случае, когда сокращения становятся слишком частыми. Пользуясь специальным прибором (эргографом), можно зарегистрировать мышечную работу при сгибании пальца руки. При каждом сгибании пальца мышцы производят раооту по поднятию перекинутого через

^

блок груза. На шнуре неподвижно укреплен специальный писчик, заостренный конец которого ходит по закопченной поверхности движущегося барабана — кимографа. При частых движениях пальца (2 раза в секунду)- быстро наступает утомление мышц: высота сокращения постепенно падает, а через короткое время груз совсем перестает подниматься. При более редких движениях мышцы успевают после каждого сокращения отдохнуть, и'в результате даже через 10 минут незаметно каких-либо признаков утомления.

Выполняя ту или иную мышечную работу, мы можем по желанию менять силу и быстроту движений. При этом будет меняться и количество выполненной работы. Чрезмерная нагрузка или чрезмерное учащение темпа ведут к быстрому утомлению работающих мышц и резкому уменьшению количества выполненной работы.

Для каждой физической работы можно подобрать темп и нагрузку так, чтобы получить наибольшую производительность при наименьшем утомлении. Для многих физически здоровых и креп-еких людей ходьба со скоростью 5—5,5 км.1час наиболее благоприятна, так как дает наибольшую работу при наименьшем утомле-Мии. При ходьбе с грузом или при подъеме в гору оптимальный, т. е. наилучший, темп ходьбы оказывается более медленным,

9. Развитие мышц у ребенка

.J Рост мышц после рождения. Еще в первой половине внутриутробного периода развития мышцы приобретают присущую им форму и гтруктур^ В дальнейшем их длина и толщина быстро увеличиваются. Они растут в длину соответственно с рос1 том костей скелета путем удлинения мышечных волокон и особен-но~сухджилии, при помощи которых"мышцы прикрепляются к кос-тям"Ро^т~в толщину в небольшой степени происходит за счет образоваш1я_1швых_воло1^он из находящихся в мышцах остатков 'первичной мышечной ткани. Однако в основном (примерно на 90%) рост в толщину происходит путем увеличения диаметра волокон^ У новорожденных он не превышает 10—15 тысячных долей "миллиметра, а к 3—4 годам увеличивается в 2—2,5 раза. В последующие годы диаметр мышечных волокон в значительной степени зависит от индивидуальных~осооецн6стёй организма, и главным образом от двигательной активности.

У новорожденного на долю мышц приходится 20—22% веса. всего тела, т. е. примерно вдвое меньше, чем у взрослого челЬвека, муску^гатура которого чаще всего составляет 35—45% веса тела. Следовательно, за весь период от рождения до взрослого состояния увеличение веса мускулатуры должно быть вдвое более" интенсивным, чем увеличение общего веса тела. Однако первое время, пока ребенок не начал ходить, мышцы растут даже медленнее, чем

27

^^им^пргяничм р. прдпм^ Так, за первые 4 месяца жизни общий вес тела увеличивается вдвое, а вес мышц возрастает только на 60% и составляет 16% веса тела. С конца первого года жизни', под-влиянием тренировки, рост мышц постепенно становится более интенсивным^ и к 6 годам на долю мышц снова приходится около 22% общего веса тела, а к 8 годам—27°/о. Особенно интенсивно "растут мышцы в период от 14—15 до 17—18 лет. Так, на долю мышц приходится в 14 лет в среднем,30^_,веса тела, а в 18— 20 лет—40%.

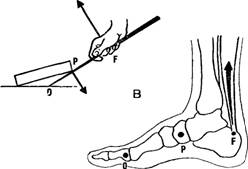

" развитие движений. К появлению на свет двигательный аппарат у ребенка достаточно развит, чтобы выполнять целый ряд простейших движений.

Способность мышц сокращаться появляется еще раньше — уже к концу второго месяца внутриутробной жизни. Постепенно развивается мышечный тонус, причем в период внутриутробного развития и в грудном возрасте тонус мышц сгибателей преобладает над тонусом мышц разгибателей, что имеет значение для сохранения естественного положения тела в матке (рис. 17).

К концу третьего месяца человеческий плод в ответ на прикосновение к кисти может сжать пальцы в кулак. Еще через месяц начинают изредка появляться еле заметные и очень медленные сокращения мышц туловища и конечностей, главным образом разгибателей. Это так называемые шевеления. Постепенно они становятся более частыми и настолько выраженными, что беременная женщина ясно их ощущает. Задолго до рождения появляются дыхательные движения, выражающиеся в небольшом попеременном увеличении и уменьшении объема грудной клетки, а также глотательные и сосательные движения. Элементарная координация движений, необходимая для сгибания и разгибания конечностей, для сосательных, глотательных и дыхательных движений, для движений головы, несомненно, появляется еще до рождения. Однако протекают движения крайне медленно.

Уже в первые дни жизни ребенок проявляет большую двигательную активность. В основном, это беспорядочные движения конечностей. При положении на животе ребенок поворачивает в сторону головку, затем туловище и, как бы перекатываясь, ложится на спину. Если держать его в вертикальном положении, головка наклоняется вперед, так как ее центр тяжести находится впереди точки опоры, т. е. места сочленения черепа с позвоночником, а тонус задних шейных мышц недостаточен, чтобы поддерживать правильное положение головы.

На втором месяце жизни ребенок поворачивает голову в сторону света и несколько позднее в сторону звука. В положении на животе он приподнимает голову, а к концу второго месяца, опираясь на руки, поднимает не только голову, но и грудь.

Трехмесячный ребенок начинает переворачиваться со спины на живот. Движения его рук постепенно становятся все более разно-

28

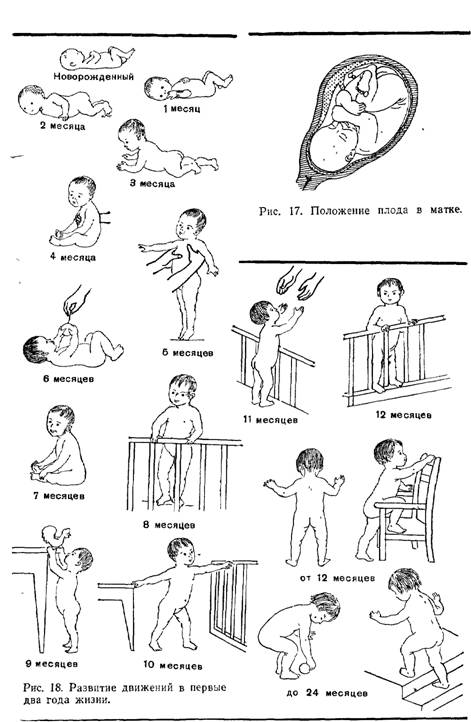

Рис. 19. Появление изгибов позвоночника в связи с сидением и стоянием.

образными. В возрасте 4—5 месяцев они начинают хорошо контролироваться зрением: увидев новый предмет, ребенок протягивает к нему руки, хватает и, как правило, тащит в рот.

К 7 месяцам ребенок хорошо сохраняет сидячее положение, а еще через месяц самостоятельно садится и, держась за различные предметы, поднимается на ноги. Постепенно он начинает ползать на четвереньках, а к концу года или в первые месяцы второго года жизни, сначала то и дело падая, а затем все более уверенно ходит по комнате без посторонней помощи.

Освоение вертикального положения туловища или всего тела приводит к ряду существенных изменений в двигательном аппарате: во-первых, резко повышается тонус и сократительная способность мышц-разгибателей; во-вторых, появляются изгибы почво-_ИПчникП| i^vT-^r't-'Q гп^гп^гтруют сохранению равновесия, оказывают

пружинящее вл и я нир пра_ хпльбе, беге.—прыжках и облегчают работу мышц при длительном сохранении вертикального положения тела. позвоночник новорожденного по всей длине имеет слабо выраженную выпуклость, обращенную кзади; в его нижней части выпуклость выражена сильнее — это •крести. пвп-к. опчикпвы. й изгиб. Шейный изгиб начинает образовываться к концу второго месяца, когда тонус задних шейных мышц увеличивается и ребенок начинает сначала поднимать головку в положении лежа на Животе, а затем держать ее при вертикальном положении туловища. Обращенная вперед выпуклость шейной части позвоночника становится хорошо выраженной значительно позднее, когда ребенок самостоятельно и подолгу сохраняет позу сидения. Одновременно бпгтрр пт-_четливо выявляется обращенная назад выпуклость средней части дозвоночника — грубной изгиб. Застое положение сидя и~оСо'оен-но стоя способствует образованию поясничного изгиба, обращен-

30

ного выпуклостью вперед. Обычно этот изгиб становится заметным лишь на 2-м году жизни (рис. 19).

У детей дошкольного возраста изгибы еще только формируются и в сильной степени зависят от положения тела. После длительного лежания, например после ночного сна, шейный изгиб и особенно поясничный могут совершенно исчезать, вновь появляясь и усиливаясь к концу дня под влиянием сидения и ходьбы. Даже в младшем школьном возрасте изгибы в течение ночи значительно уплощаются. Изменчивость изгибов постепенно исчезает.

Для детей дошкольного возраста характерна чрезвычайная гибкость туловища, что объясняется большой толщиной и податливостью межпозвоночных хрящей и поздним окостенением эпифизов позвонков. Изгибы позвоночника образуются, а впоследствии закрепляются под влиянием давления со стороны верхних частей тела. Направление давления зависит от осанки, т. е. позы при сидении, стоянии и ходьбе.

10. Развитие основных свойств двигательного аппарата

Координация движений. Поддержание вертикального положения тела требует хорошо согласованной деятельности почти трехсот больших и малых мышц. Каждая мышца должна сокращаться со строго определенной силой, чтобы совместно с другими мышцами закреплять в определенном положении подвижно соединенные друг с другом кости скелета. Особенно сложна работа мышц при ходьбе и беге.

Во время ходьбы около 50 мышц участвуют в переносе ноги вперед, непрерывно изменяя напряжение. Пока одна нога делает шаг вперед, мышцы другой вместе с мышцами туловища обеспечивают поддержание равновесия, что усложняется непрерывным перемещением центра тяжести.

У ребенка координация работы мышц при стоянии и ходьбе устанавливается не сразу: Вначале ребенок ходит широко расставляя ноги и балансируя разведенными в стороны руками. Лишь постепенно, к 3—4 годам, координация движений становится настолько точной, что ребенок легко ходи г и бегает, сохраняя равновесие без помощи руки и не расставляя ступней. " ,

В возрасте 4—5 лет ребенок может прыгать, скакать на одной ноге, скользить по ледяным дорожкам, кататься на коньках, проделывать различные гимнастические и акробатические упражнения. Разумеется, новые двигательные акты даются не сразу. Они требуют навыка, тренировки, причем одни дети осваивают их быстро, а другие с большим трудом. Но именно в этом возрасте становятся доступны самые разнообразные и сложные движения.

31

Движения мелких мышц кисти начинают осваиваться уже к концу 1-го и началу 2-го года жизни. Так, ребенок может схватывать и удерживать мелкие предметы не только всей кистью, но большим и указательным пальцами. К 3—5 годам ему доступны самые разнообразные, хорошо координированные и точные движения пальцев: ребенок может научиться рисовать, играть на рояле, резать ножницами. ,

Можно считать, что свойственная взрослому человеку координация движений различных мышечных групп устанавливается к 6-летнему возрасту. Что же касается действительного овладения многими двигательными навыками, то оно зависит от индивидуальных особенностей организма, а в еще большей степени от соот* ветствующей тренировки.

Скорость протекания волн возбуждения. Сказанное выше не означает, что к 6 годам заканчивается развитие двигательного аппарата ребенка. Свойства мышечных волокон продолжают изменяться и после 6 лет. Состояние возбуждения, а следовательно, и сокращения мышцы возникает под влиянием волн возбуждения, или импульсов, которые с определенной частотой бегут по нервным волокнам. Каждый импульс вызывает в. мышце очередную волну возбуждения. Новая волна возбуждения может возникнуть только по окончании предыдущей. Установлено, что возбудимость мышечных волокон, определяемая той минимальной силой раздражения, которая еще может вызвать в них волну возбуждения, достигает уровня, соответствующего взрослым, уже в первые годы жизни. Но скорость протекания в мышце отдельных волн возбуждения и их частота продолжают увеличиваться до 10 лет. Увеличение скорости протекания волн возбуждения способствует большей мобилизации мышечной силы.

Темп движений. С возрастом увеличивается скорость, с которой мышца может переходить от сокращения к расслаблению и снова к сокращению, т. е. скорость чередования движений. Темп движений различных мышечных групп (например, последовательного сгибания и разгибания кисти, пальцев, ноги в колене) особенно интенсивно растет в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте. Способность мышц быстро чередовать сокращение и расслабление делает движения более легкими и красивыми.

Сила мышцы. Сила мышцы зависит от того напряжения, которое могут развить все ее волокна, сокращаясь одновременно. Мышц i тем сильнее, чем длиннее и толще ее волокна. С ростом костел увеличивается расстояние между их участками, к которым прикрепляется мышца; соответственно удлиняется и она. За весь период от рождения до взрослого состояния волокна большинства мышц удлиняются всего лишь в 2—3 раза, тогда как сила мышц увеличивается в десятки раз. Это объясняется тем, что в основном сила мышцы определяется площадью поперечного сечения всех ее

32

волокон, которая за тот же период в некоторых мышцах может возрасти в 10—12 раз, а в камбаловидной мышце, которая вместе с икроножной образует трехглавую мышцу голени, еще значительней.

Рост мышцы в толщину, т. е., иными словами, увеличение диаметра мышечных волокон (а отчасти и образование новых волокон), тесно связан с ее активностью: чем чаще и напряженней работает мышца, тем толще она становится, а следовательно, сильнее. В течение первого года жизни мышцы, разгибающие ногу в тазобедренном суставе, весят примерно вдвое больше, чем мышцы, сгибающие ее. Как только ребенок начинает ходить, а следовательно, длительное время сохранять вертикальное положение тела, на долю разгибателей падает очень большая нагрузка. В результате, у полуторагодовалого ребенка сила мышц разгибателей значительно увеличивается: их вес становится в 3 раза больше веса сгибателей,

У детей дошкольного возраста, несмотря на их большую подвижность, работа мышц если и бывает напряженной, то лишь на короткое время. Иными словами, мышцы тренируются в очень умеренной степени. Этим можно объяснить относительно медленный рост и малую силу мышц у детей дошкольного возраста. Даже у 6-летних на долю мышц приходится всего лишь около 22% общего веса тела.

Интенсивный рост мышц и значительное увеличение их силы наблюдаются после 6 лет. К 8 годам жизни мышцы составляют уже около 27% веса тела. Это тоже объясняется повышенной активностью мышц, их естественной тренировкой.

Значение двигательной активности не ограничивается тем, что увеличивается мышечная сила.

Частое и интенсивное напряжение мышцы активизирует рост костей в толщину и перестройку их внутренней структуры. В частности, в участках, где прикрепляются мышцы, кость особенно сильно разрастается (образуется бугристость на поверхности кости), а расположение костных перекладин меняется таким образом, что кость становится прочнее, лучше сопротивляясь силам растяжения и давления.

Выносливость мышц. Очень медленно развивается с возрастом другое свойство мышц — их выносливость. Выносливость — это устойчивость организма, его способность сопротивляться как утомлению при длительной работе, так и различным неблагоприятным условиям. Можно говорить о выносливости к ходьбе, бегу, статическому усилию, физическому или умственному труду, а также о выносливости по отношению к холоду, низкому атмосферному давлению, микробам заразных болезней и другим воздействиям. Выносливость двигательного аппарата определяется работоспособностью мышц, т. е. их способностью длительное время выполнять динамическую и статическую работу.

33

Если скорость выполнения двигательных актов становится такой же, какая характерна для взрослых, примерно к 15—16'годам, а их координация — даже к 6—8 годам, то выносливость двигательного аппарата увеличивается очень медленно и постепенно в тече - • ние многих-лет. Она продолжает повышаться до 30—40 лет, а иногда и до 50—60. Основное условие повышения с возрастом выносливости — соответствующая двигательная тренировка.

Дети дошкольного возраста, как правило, очень подвижны. Приблизительный подсчет показывает, что за день, особенно в летнее время, ребенок, двигаясь, покрывает до 15—20 км. Иными словами, происходит значительная естественная тренировка двигательного аппарата. Однако в младшем школьном возрасте результаты этой тренировки еще так мало сказываются, что говорить о заметной выносливости не приходится. Дети не могут долю выполнять одни и те же одинаковые движения. Даже дыхательные мышцы, естественная тренировка которых начинается с момента рождения, не могут сокращаться длительное время с одной и той же частотой и силой не только при ходьбе, но и при лежании. Ребенок 3—4 лет обычно не в состоянии долго идти спокойным, равномерным шагом. Его движения непрерывно меняются. Статическое напряжение его мышц может быть неизменным только в течение короткого времени.

Вот почему ребенок младшего дошкольного возраста не может неподвижно стоять или сидеть — он почти непрерывно меняет позу, производит те или иные движения.

В старшем дошкольном возрасте двигательная активность мно-_ го больше и разнообразнее. Мышцы становятся значительно сильнее, а движения — хорошо координированными. Выносливость несколько повышается, но все же ребенок очень быстро переходит от одной деятельности к другой. При ходьбе его движения приобретают правильную ритмичность, но лишь на некоторое время, например на 5, 10 или 15 минут. Увеличивается способность сохранять неподвижную позу, особенно при сидении, но опять-таки ненадолго. Особенно низкой остается выносливость по отношению к максимальному силовому напряжению.

Вред чрезмерных напряжений. Под влиянием эмоционального возбуждения, например при увлечении игрой, при грозящей опасности, во время соревнований, дошкольник может проявить несвойственную ему в обычных условиях очень большую силу и выносливость двигательного аппарата. Однако такое чрезмерное напряжение вредно отзывается на состоянии организма (особенно сердечно-сосудистой системы) и может стать причиной тяжелых патологических нарушений. Вот почему всякую физическую нагрузку (подвижные и спортивные игры, занятия гимнастикой, прогулки и проч.) необходимо строго дозировать.

34

11. Развитие правильной осанки

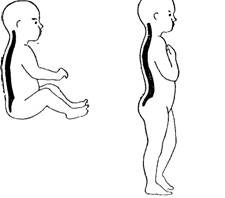

Нормальная осанка. Осанка, т. е. привычная поза при сидении,'стоянии, ходьбе, начинает формироваться с раннего детства. Нормальной, или правильной, считается такая осанка, кото-пдя"5я'и более благоприятна для функционирования как двигательного. аппарата. так и всего организма. Онахарактеризуется

умрррнн^шд естественными изгибами позвоночника, ч симметрично р асположенными (безвыпячиваниянижнегокрая) лопатками, "развернутыми плечами, прямыми ногами и нормальным17Твода1Яи "СТОП. ,'Тюди~с~хор'бшей осанкой игличаютснстройностью;гоЗТЬву они держат прямо; их мышцы упруги, живот подтянут, движения собранные, четкие.

Неправильная осанка. Признаки неправильной осанки: сутулость, усиление естественного изгиба позвоночника в грудной области (кифотическая осанка) или поясничной (лордотическая осанка), а также так называемый сколиоз, т. е боковое искривление позвоночника (рис. 20). Сутулость возникает при слабом развитии мышечной системы, в первую очередь мышц спины. При этом голова и шея наклонены вперед, грудная клетка уплощена, плечи сведены кпереди, живот несколько выпячен. При кифотиче-ской осанке все вышеперечисленные симптомы особенно заметны, так как, кроме слабого развития мышц, наблюдаются изменения в связочном аппарате позвоночника: связки растянуты, менее эластичны, отчего естественный изгиб позвоночника в грудной области заметно увеличивается. При дордотической осанке сильно выражена изогнутость позвоночника в поясничном отделе вперед, шейный изгиб уменьшен, живот чрезмерно выдается. Сколиозы сопровождаются асимметричным положением плеч, лопаток и таза.

Неправильная осанка неблагоприятно сказывается на функциях внутренних органов: затрудняется работа сердца, легких, желу-дочно-кишечного тракта; уменьшается жизненная емкость легких;

снижается обмен веществ; появляются головные боли, повышенная утомляемость; снижается аппетит, ребенок становится вялым, апатичным, избегает подвижных игр.

Профилактика нарушений осанки. Появившиеся в детском возрасте отклонения в осанке могут в дальнейшем привести к образованию стойких деформаций костной системы. Нарушению осанки способствует длительное вынужденное сидение на одном месте, особенно если стул и стол не соответствуют росту и пропорциям тела ребенка. Поэтому следует регулярно проводить с детьми физические упражнения, подвижные игры, прогулки на свежем воздухе, укрепляющие их здоровье и опорно-двигательный аппарат. Нельзя допускать, чтобы дети лежали или спали в очень мягкой или прогибающейся под тяжестью их тела кровати, и притом всегда на одном и том же боку. Нельзя до»3 месяцев жизни держать ребенка в вертикальном положении, до 6 месяцев сажать, до 9 —

2*

35

10 месяцев надолго ставить на ножки. При обучении ходьбе не следует водить ребенка за ручку, так как при этом положение его ^e-ла становится несколько асимметричным; полезно пользоваться специальными приспособлениями (рис. 21). Не следует разрешать детям подолгу стоять с опорой на одну ногу, например при катании на самокатах. Надо следить за тем, чтобы маленькие дети не стояли и не сидели на корточках продолжительное время на одном месте, не ходили на большие расстояния (дозировка прогулок и экскурсий), не переносили тяжестей. Это особенно касается слабых, болезненных детей, а также детей с признаками рахита. Чтобы малыши, играя в песок, не просиживали подолгу на корточках, песочные ящики делают со скамейками и столиками.

Во время занятий и приема пищи надо следить за правильной посадкой детей. Требовать от ребенка правильной посадки можно тогда, когда мебель соответствует его росту и пропорциям тела. Чтобы ребенок сидел удобно и прочно, глубина сиденья стула должна равняться 2^з бедра, а ширина должна превышать ширину таза на 10 см. Высота сиденья стула над полом должна быть равной длине голени вместе со стопой (измерять следует до подколенной впадины, прибавляя 2 см на высоту каблука). При слишком высоком сиденье ноги не достают пола и положение тела становится менее устойчивым. При низком сиденье ребенок либо отводит ноги в сторону, что нарушает правильность посадки и искажает позу, либо подбирает их под сиденье, что может вызвать чувство онемения в ногах, поскольку крупные вены, проходящие в подколенной впадине, сильно сдавливаются.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |