Действие поджелудочного сока. Сок поджелудочной железы содержит ферменты, действующие на белки, жиры и углеводы. Белковый фермент сока расщепляет белки на менее сложные частицы, чем те, которые образуются поД влиянием желудочного фермента. Углеводные ферматы превращают крахмал в виноградный сахар. Жировой фермент расщепляет нуиры на глицерин и жирные кисло гы.

Регулируется работа поджелудочной железы как рефлекторным путем, так и через кровь.

Роль желчи. Желчь не содержит пищеварительных ферментов, но она облегчает действие других ферментов и тем самым способствует перевариванию питательных веществ. Желчь вырабаты-вается в печени постоянно, а попадает в кишечниклщуь во время поступленияпищевой' кашицы из желудка в дведадцатиперст-ную кишку. В остальное время желчь скапливается в желчном пузыре.

Действие кишечного сока. В слизистой оболочке тонких кишок имеется огромное количество маленьких кишечных желез, "выделяющих в сутки около 2л сока. В нем содержатся ферменты, которые действуют" на белки, жиры и углеводы^ заканчивая их переваривание. Кицгечный сок, т. е. сок желез, расположенных в стенке тонких кишок, совсем'не выделяется во время еды. Отделение его происходит только в участках кишки, соприкасающихся в данный момент с пищевой кашицей.

194

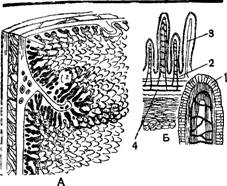

Рис 85 Ворсинки

А — при рассматривании в лупу, Б — схема строения, J — слой клеток через который происходит всасывание, 2 — кровеносные сосуды ворсинки, 3 —лимфатический сосуд в стенке кчшки, 4 — кровеносные сосуды в стенке кишки,

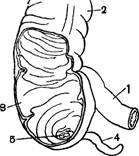

Рис 86. Слепая кишка:

/ — тонкая кишка, 2 — толстая кишка;

S — слепая кишка, 4 — червеобразный от росток, S — отверстие червеобразного отростка

Движение кишок. Тонкие кишки, лежащие в виде петель, производят медленные червеобразные движения Эти движения называют перистальтикой. Их причина в сокращении и расслаблении гладких мышц, находящихся в стенке кишок Каждое сокращение захватывает не всю кишку сразу, а лишь небольшой ее участок. Вследствие таких волнообразных, или червеобразных, движений кишечной стенки, обычно следующих одно за другим, пищевая кашица все время перемешивается и медленно продвигается по кишкам.

Всасывание. В кишечнике происходит не только переваривание пищи, но и всасывание продуктов переваривания, т. е. их проникновение через слизистую оболочку пищеварительного тракта в кровь и лимфу. Всасывание продуктов паревяривяния прпигхппит г^йннм ^брячпм r тонких кишках.

Если кусочек слизистой оболочки тонких кишок положить в воду и рассматривать в лупу, то можно заметить множество складок, густо покрытых ворсинками — сосочками, напоминающими ворс бархата (рис. RR^ Складки и особенно ворсинки значитель-но увеличивают р^^ру"'')?''11- ^и^^_ чтп у^упрярт игягнвянир питательных веществ. Всасывание — результат активной работы клеток, составляющих поверхностный слой ворсинки

Толстые кишки. В нижней части правой стороны брюшной полости, недалеко от угла тазовой кости, тонкие кишки переходят в слепую кишку — начальный участок толстых кишок, окаймляющих полость живота. От слепой кишки отходит тонкий червеобразный отросток, или аппендикс (рис. 86). У многих животных

7*

195

червеобразный отросгок очень велик и принимает участие в пищеварении. У отдаленных предков человека, живших много миллионов лет назад, червеобразный отросток тоже играл роль в пищеварении. У человека он, по-видимому, потерял свое значение. В пожилом возрасте его выходное отверстие нередко совсем зарастает. Этот отросток очень часто приносит большой вред: в нем застаивается и загнивает пища или поселяются глисты, что может. вызвать его воспаление, или аппендицит. В таких случаях нередко приходится производить операцию, полностью удаляя отросток.

В толстых кишках всасывается вода. Огромное количество микробов, находящихся в толстых кишках, вызывает гниение остатков пищевой кашицы, когорые в виде кала удаляются наружу.

60. Работа органов пищеварения в целом

Согласованность работы. На всем длинном пути пищеварительного тракта органы пищеварения работают с удивительной точностью и согласованностью. Достаточно вида, запаха или разговора о пище, чтобы началось отделение слюны, желудочного и даже поджелудочного соков. При попадании пищи в рот сокоотделение значительно усиливается. В каждом участке пищеварительного тракта отделение сока продолжается до тех пор, пока в нем содержится пища. Состав и количество соков, выделяемых пищеварительными железами, зависит от свойств и состава съедаемой пищи. Так, например, слюна содержит много ферментов при еде картофеля и очень мало при употреблении фруктов; при кислой пище слюна становится более щелочной. Нежирная мясная пища вызывает в 2—3 раза более сильное отделение поджелудочного сока, богатого ферментами, расщепляющими белки, чем жирная. При очень жирной пище в поджелудочном соке увеличивается количество ферменга, расщепляющего жиры, и уменьшается содержание других ферментов.

Защитные рефлексы. Согласованная работа органов пищеварения может проявиться не только в переваривании питательных веществ, но и в быстром удалении непригодной или испорченной пищи. Если в рот попадает пища испорченная, имеющая неприятный запах, человек ее выплевывает. Не всегда, однако, обоняние и вкус оказываются достаточным контролем: можно, например, съесть пищу, не заметив, что она испорчена. В таких случаях вредные вещества, содержащиеся в съеденной пище, раздражают окончания центрост]^емддельк[ых нервов в стенке желудка. В ответ рефлекторным путем возникают—ОДно за другим усиленные сокращения мышечной стенки верхней части кишечника, которые распространяются не в обычном направлении, а в сторону желудка. Такие же обратные волны сокращения возникают в стенках желудка и пищевода. В результате появляются тошнота, отрыжка, а при силь-

196

ном сокращении желудка — рвота, при помощи которой организм освобождается от непригодной и вредной пищи.

Если недоброкачественная пища проникнет еще дальше, организм освобождается от нее иным путем: резко усиливаются сокращения кишечной стенки, проталкивающие пищу в сторону прямой кишки, и пищевая масса, быстро пройдя через весь кишечник, удаляется из организма. Быстрое продвижение пищевой массы облегчается тем, что в кишечник проникает из организма большое количество воды. Такое расстройство нормальной работы пищеварительного тракта называется поносом.

61. Возрастные особенности строения и работы органов пищеварения

Органы пищеварения новорожденного. Органы пищеварения начинают функционировать еще задолго до срока рож-дения. Однако вплоть до конца внутриутробного периода секретор-ная функция пищеварительного тракта выражена очень'слабо, так как отсутствуют раздражители, стимулирующие секрецию. Заглатывание околоплодной жидкости, наблюдающееся во второй половине беременности, не может служить достаточно сильным раздражителем, хотя и ведет к перевариванию главным образом белков, содержащихся в небольшом количестве в околоплодной жидкости. Секреторная функция усиливается лишь после рождения, когда пища, попадающая в полость рта, действует как безусловный раздражитель, вызывающий рефлекторное отделение пищеварительных соков. Для новорожденного ребенка акт сосания — единственный способ ппгтуирнияпитятр. п^нму пгпт. ггттг. Осуществление этого слож-нотогрефлекторного акта облегчается особенностями полости рта ребенка. При сосании в переднби части полости рта образуется замкнутоепространство, почти' целиком занятое языком. Сокращение мышц, тянущих книзу нижнюю челюсть, вызывает в замкнутом пространстве отрицательное давление, которое при повторных сосательных движениях постепенно достигает 40 и даже 100 мм ртутного столба. После нескольких сосательных движений челюсти сжимаются и выдавливают из соска молоко.

.Желудочный сок нпнпрп-жттрнипгг» содержит мало пепсина, но боггахимозином, или сычужным ферментом. Особенность этого фер~мента заключается в. том, что он действует только в слабокислой среде, тогда как пепсин может действовать лишь в более кислой среде. Соляная кислота в желудочном соке новорожденного содер-жится"в количестве, наиболее благоприятном для действия химозина, который створаживает и частично расщепляет белки молока.

Желудок новорожденного расположен горизонтально в левом подреберье. Его емкость очень невелика — примерно 30 куб. см. Однако она быстро увеличивается и уже на 4—6-й день достигает

197

40—50 куб, см, а на 15-й — 90 куб. см. Под влиянием поступающей '""пищи' желудок всегда несколько растягивается. Повторное растяжение желудка при каждом" кЬрмле^нии^ а также его двигательная активность способствуют усиленному_достз^желудочной стенки.

При грудном кормлении содержимое желудка полностью переходит в кишечник через 272—3'часа,'а "при вскармливании коровьим молоком—значительно позднее (через 3—4 часа). По__м^де_осво-бождения желудка от пищи н^^инает„_г[сшйш1ать. ся__вог[буди^1ость «пищевых центров»"т^"'тех участков мозга, которые регулируют деятельность^ органов пищеварения. У ребенка появляются сосательные движения, сначала слабые', а потом все более интенсивные и частые. Возбуждение, как это свойственн'о"р'аннёму возрасту, лег-ко иррадиирует на другие участки мозга, что ведет к прекращению сна, возникновению сосательных движений, общей двигательной активности, беспокойства, крика.

Переполнение желудка, а нередко и тормошение ребенка после кормления ведут к срыгиванию. чему способствует широкий нижний конец пищевод? и слабость мыш^шых.^бдазойандй-Н а границе между пищеводом п желудком.

Тонкий кишечник у новорожденных всего лишь в ^ раза короче. чем у взрослых: его длина около 3 м. Пйщеварительные—сшщ, изливающиеся в тонкий кишечник, уже в первые дни содержат все основные 'федм^нты, обеспечивающие процесс переваривания. Под-желудодн. а_я^ел_еза относительно очень мала, и вырабатываемый ею сок обладает меньшей активностью, чем в последующие_месяцы.

Перистальтика кишечника очень непостоянна: она резко усйли-' вается под влиянием как местного раздражения (например, брожения содержимого кишки), так и внешних воздействий на организм (например, перегревания, резкого звукового раздражения). Общее беспокойство и крик ребенка также ведут к усилению перистальтики. Весь путь по тонким кишкам пищевая кашица проходит за 12— 30 часов, а при искусственном вскармливании — медленнее.

Длинп тп. пгтых—1ашшц__новорожденного примерно 60с^_--(у взрослых—130 см). Здесь происходит образование ка, ла7Так на-зываемый первородный кал, или меконий, образуется. еще до рождения за счет слущивающегося эпителия кишечника и пищеварительных соков. Он темного цвета, не имеет запаха и выделяется уже в первые часы жизни. В течение следующих 2—3 дней кал меняется: меконий постепенно исчезает, а вместо него появляются характерные для грудного ребенка испражнения, образовавшиеся в основном из непереваренных остатков пищи. В эти же дни начинают появляться в кале и Микробы, которые заносятся в пищеварительный тракт. Низкая кислотность, желудочного сока новорожденных недостаточна для предохранения кишечника от микробов: в желудке они не ппги^а}пт и д gimipuHHKf интенсивно размножаются.

Развитие органов пищеварения после рождения. На протяже-нии первого года жизни в строении и функции органов пищева-

198

рения происходят значительные изменения, частично связанные с постепенным переходом на смешанное питание. Появляются жевательные движения, причем сила сжимания челюстей увеличивается в несколько раз. Слюноотделение, крайне незначительное в первые 2—3 месяца жизни, в последующие месяцы постепенно усиливается, становится хорошо выраженным условнорефлектор-ное отделение слюны на вид пищи.

Очень быстро растет желудок. Его емкость достигает к концу года примерно 300—350 куб. см, к 2 годам — 600 — 700 куб. см, а к 6—7 годам — 1000—1100 куб. см. Особенно увеличивается так называемое дно желудка, т. е. та его часть, в которую открывается пищевод. При этом пилорическая (выходная) часть желудка опускается, и он принимает положение, близкое к вертикальному. Соответственно увеличению общей поверхности слизистой оболочки желудка возрастает количество желудочных желез. Отделение сока становится более значительным. Увеличивается его кислотность, что ведет к повышению активности пепсина. К концу дошкольного возраста кислотность желудочного сока лишь немногим меньше, чем у взрослых. Фермент химозин, требующий слабой кислотности, становится малоактивным, зато значительно увеличивается активность другого фермента — пепсина. Усиливается деятельность и других пищеварительных желез — поджелудочной и кишечных.

Длина кишечника быстро увеличивается в течение первых двух лет жизни. К 2 годам длина тонких кишок превышает 4,5 м, а толстых — достигает 80 см. В последующие годы рост кишечника замедляется, снова усиливаясь после 8 лет.

Двигательная функция пищеварительного тракта уже к 3—4 годам становится почти такой же, как у взрослых.

Акт дефекации. Начало формирования каловых масс можно обнаружить уже в тонких кишках. В состав кала входят непереваренные и невсосавшиеся остатки пищевой кашицы. В основном, однако, каловые массы формируются в толстых кишках за счет непереваренных остатков пищевой кашицы, слизи и слущивающегося кишечного эпителия. Постепенно продвигаясь вперед, каловые массы попадают в прямую кишку, растягивая ее. Акт дефекации, т. е. выведение каловых масс наружу, происходит. рефлекторно в ответ на растяжение прямой кишки. Нервный центр этого рефлекса находится в нижнем отделе спинного мозга. Однако импульсы с прямой кишки, как и со всех других участков тела, достигают и коры больших полушарий, вызывая ощущение позыва к дефекации. Оно быстро исчезает вследствие прекращения потока аффе-рентчых импульсов, снова появляясь при растяжении прямой кишки новой порцией кала.

В первые два месяца жизни дефекация происходит 2—4, а иногда и 8 раз в сутки. Кал имеет вид желтой кашицы с кисловатым запахом. Иногда кал бывает сильно водянистым или с зеленоватыми комочками и нитями слизи. Это признаки временной неустой-

199

чивости пищеварительного тракта. На них не следует обращать внимания, если ребенок нормально прибавляет в весе и нет других' признаков, свидетельствующих о заболевании. Если грудное молоко полностью переваривается и усваивается, каловые массы так медленно накапливаются, что дефекация может происходить даже один раз в 2—3 дня.

При переходе на смешанное питание, а также при вскармливании коровьим молоком каловые массы становятся темнее, гуще и приобретают неприятный запах. На 2-м году жизни дефекация обычно происходит несколько реже — 1—2 раза в сутки. У старших детей, как и у взрослых, имеются прочно образованные положительные условные рефлексы между определенной обстановкой и актом - дефекации. Имеются у них и отрицательные, т. е. тормозящие, условные рефлексы на позывы: рефлекс дефекации задерживается, даже несмотря на сильные позывы.

У детей положительный условный рефлекс вырабатывают, высаживая детей на горшок. Высаживать ребенка надо в тот момент, когда скорее всего можно ожидать дефекацию. Позыв к дефекации чаще всего появляется вслед за приемом пищи, особенно после первого утреннего кормления. Это объясняется тем, что поступление пищи вызывает усиление двигательной активности кишечника, что проявляется в возникновении быстрых перистальтических волн, проходящих по всему кишечнику. Чем длительней был период покоя пищеварительного тракта, тем активней происходит быстрая перистальтика.

Своевременное удаление кала — существенное условие нормальной деятельности пищеварительного тракта. Если приучить ребенка к дефекации всегда в одно и то же время дня, например после первой утренней еды, то постоянное соблюдение такого режима будет способствовать выработке условных рефлексов на время, облегчающих акт дефекации. Длительное торможение этого акта путем преодоления позывов нередко способствует развитию стойких запоров.

Вопросы: 1, Какие зубы называются молочными и какие постоянными? В какие сроки происходит прорезание и смена молочных зубов? 2. Почему необходим уход за зубами и в чем он заключается? 3. Какие особенности имеет строение полости рта, пищевода, желудка и кишечника у новорожденных? 4. Каковы секреторная и моторная функции пищеварительного аппарата у детей? 5. Какие особенности дефекации у детей раннего возраста? 6. Как развиваются органы пищеварения после рождения?

9

ПИТАНИЕ

62. Обмен веществ и энергии в организме

Ассимиляция и диссимиляция. Вещества, поступающие ^_кдетку„ подвергаются сложным нчмрнрнияи превращаясь в вещество самой клетки. Это усвоение веществ, уподобление их веществам клетки называ^тсяу ассимиляцией-уВ процессе ассимиляции, т. е. в процессе образования клеточного вещества, клетки обога-* щаютсяне только веществом, но и заключающейся в нем скрытой энергиеЯ, Наряду с созданием клеточного^ вешаства в организме. постоянно происходит его частичное разрушений' Разрушение, рас-пад органических веществ, входящих в состав живой клетки, назы-_вается диссимиляцией/ В процеесё""диссимиляции - п^пбпжляртгя потрнцдальная, . скрытая (химическая) энергия, которая превращается в другие формы энергии. Так, в скелетной мышце потенциальная. энергия превращается в механическую (мышца сокращается, поднимает груз), и тепловую (температура мышцы повышается). Существенную» роль в диссимиляции живого вещества

'^.y^/i •иную»

шеЗй

играют окислительны^ЗТроцесси. протекающие при участии кислорода. Эти процессы -—_оцу1н .из.. источни&ов_ох:во. б-ожден. ия_потен-циадьыои-эйерда. и. Помимо Того, рутрм окисдрнид п^рчдрр-ж-цряттуа многие ядовитые продукты распада, которые всегда образуются в клетках тела. Ассимиляция и диссимиляция столь зависят друг <тТ друга, что их можно рассматривать как две стороны одного и того же процесса — обмена веществ и превращения энергии в организме.

Поддержание постоянной температуры тела. В процессе обмена веществ непрерывно образуется тепло. Так же непрерывно организм отдает избыток тепла в окружающую среду. В результате температура тела остается без заметных изменений. Постоянная температура поддерживается регуляцией либо образования тепла, т. е. интенсивности химических процессов (химическая теплорегу-ляция), либо отдачи тепла в окружающую среду (физическая тепло-регуляция).

201

В организме теплообразование повышается при усилении мышечной активности. Всем известно, что в холодную погоду можно согреться, энергично двигаясь или выполняя физическую работу. Повышение мышечного тонуса и непроизвольные сокращения скелетных мышц (мышечная дрожь) также увеличивают образование в организме тепла при низкой температуре воздуха. Известно, что нагрегое тело может отдавать тепло путем его проведения, излучения и путем испарения жидкости с его поверхности. В организме отдача тепла в основном происходит через кожу. Когда ее сосуды суживаются и она становится холодной, теплоотдача снижается. При расширении сосудов, а также при усилении потоотделения теплоотдача, наоборот, увеличивается. Регулируется отдача тепла нервной системой.

Обмен белков, жиров и углеводов. Из всех веществ, входящих в состав живого вещества, белки наиболее сложны и наименее устойчивы. Именно их непрерывные химические изменения држят в основе обмена веществ, а следовательно, и жизни. Продукты переваривания белков__всасываются из кищёчЯика^'в"1кдовь в виде аминокислот. Это — материал, из которого клетки вновь образуют Необходимые им белки.

Установлено, что белки, входящие в состав различных тканей и органов, неодинаковы. Они отличаются друг от друга по содержанию тех или^иных аминокислот^последовательн'ости, или порядку, их сочетания и по некоторым другим особенностям структуры. Специфичность белков может сохраниться лишь при условии, что синтез в точности воспроизводит их структуру. Именно так он и происходит в каждой клетке. Единственный его источник '-— амино'-кислоты и некоторые другие вещества, поступившие из крови. Клетка удерживает то, что должно быть использовано для синтеза^ а остальное возвращается в кровь.

^Белки не откладываются R ^ЯР^- При избыточном поступлении нэ^ЛЦШёчника аминокислоты частично превращаются в углеводы и жиры, причем содержащийся в них азот выделяется та^ргаТГйзм^" "'ТзГсбставе мочевины и некоторых ^ругих„вещесхвь Обрагного превращения угл"ёвода"и жиров'в~белки не происходит. Это объясняется тем, что белки_содержат азот. которого нет в жирах и углеводах;

Если бы человек питался только углеводами и жирами, совсем не получая белков, он не мог бы восстанавливать каждодневные потери живого вещества своего тела и должен был бы погибнуть__

Жиры пищи очень различны Так, бараний жир отличается от коровьего или свиного; растительные жиры также неодинаковы. Всасываются >киры дпчти исключительно в виде продуктов их расщепления — глицерина и жирнкту киг. ппт В клетках кишечной врр-синки снова образуется жир, но такой, который свойствен человеку. Всосавццщ^яжир попадает в лимфу, а оттуда по лимфатическим сосудам достигае'1,.л^овеноснои системы, С кровью он разносится по всем органаТи. В клетках жиры вступают в соединение с белками.

202

Кроме того, молекулы ждря вводят в состав некоторых веществ, играющих важную роль в обмене веществ. Избыток жиров откладывается про запас в клетка_х жировой ткани, например в подкожной клетчатке, а в незначительном количестве и в других клетках. При полном' распаде и окислении жира образуются углекислота и вода. |

~* УглевЬдвдвсасываются в кровь в виде простых Сахаров, главным о ор"азом виноградного сахара, или глюкозы. Избыток сахара задерживается в печени, а также в мышцах, превращаясь в животный крахмал, или гликоген. Запасы гликогена в организме не превышают 5QQ.=i6QO_e_n6 мере надобности, часть гликогена снова превращается в сахар, который опять поступает в кровь и идет на пи-тание. органов и тканей тела. Углеводы необходимы как для работы мышц, так и дл_я_деятельности нервной системы. Как и жиры, они расходуются всеми органа митела, в конечном счете окисляясь до_

углекис^аты_и_додь1. "~"

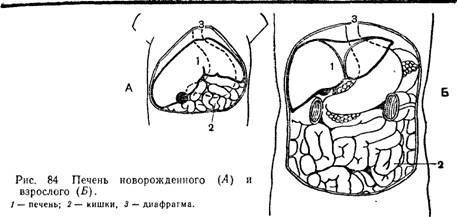

-— Непосредственно под правой половиной диафрагмы, в верхней части брюшной полости, находится_печень, принимающая участие во многих процессах_обмена_аещЁСЗ:в. Это очень большой орган^ вес которого^ взрослого составляет примерно 1,5 кг (около 2% веса тела). У новорожденного ребенка печень особенно велика. Она занимает значительную часть брюшной полости и весит_ЩО—140 г. или около 4% веса тела (рис. 84). Печааь-вередко называют центральной лабораторией нашего тела. И действительно, в этом органе происходит {тревращение^аминокислот в углеводы^. если человек питается преимущественно белковой пищей; здесь же углеводы 1до-гут преврашаться__в' жиры. Вот почему в организме^кдры откладываются даже в тех случаях, когда пища богата углеводами (крахмалом, сахаром) и бедна жирами.

Соединения меди, свинца, цинка, мышьяка и ряд других вредных для здоровья веществ вместе с пищей могут попасть в пищеварительный тракт, а оттуда в кровь. Известно, что кровь течет от кишечника сначала в печень, а потом уже к сердцу. Следовательно, вредные вещества, проникшие из кишечника в кровь, прежде всего попадают в дентральную лабораторию тела. Печень либо обезвреживает их, лиЬо переводит И нерастворимое состояние, а затем выделяет с желчью. Попадая в кишечный канал снова, но уже в нерастворимом состоянии, они удаляются с испражнениями. Таким образом, печень — один из~иарь^рин между внешней и внутрен-ней средой организма.

В печени происходит обезвреживание ядовитых продуктов обмена. Так, ядовитый яммияк, образующийся при распаде белков, превращается в печени в безвредную мочевину, которая поступает в кровь, а затем выделяется с мочоЗГ

Обмен веществ в детском возрасте. У новорожденного процессы обмена белков, жиров и углеводов обладают некоторыми специфическими особенностями. Если у взрослого человека 85—90%1 азота выделяется из организма в составе мочевины, то у новорожденного азот мочевины обычно не превышает '/2 или Уз общего азота мочи. И наоборот, азот аммиака мочевой кислоты и аминокислот в моче новорожденного содержится в несколько большем количестве, чем в моче взрослого человека, что связано с относительно слабым развитием некоторых функций печени.

Жир новорожденного имеет более высокую точку плавления. Такой же жир образуется и в первое время после рождения. Лишь постепенно состав жира становится таким же, как у взрослого человека.

Характерная особенность углеводного обмена в первые месяцы жизни ребенка — недостаточность окислительных процессов. В связи с этим в крови и моче содержится значительно больше, чем у взрослых, продуктов неполного окисления углеводов. По мере усиления двигательной активности окислительные процессы становягся все более интенсивными.

Все эти особенности обмена характерны для 1-го года жизни ребенка и лишь отчасти для 2-го и 3-го.

Регуляция процессов обмена еще долгие годы отличается от той, какая наблюдается у взрослого человека. В функциональном. отношении нервная система ребенка характеризуется отсутствием устойчивости. Резкие изменения возбудимости нервных клеток обусловливают значительные колебания интенсивности обмена веществ и его большую зависимость от воздействия различных факторов внешней среды. Неустойчивость процессов обмена выражена тем сильнее, чем моложе ребенок; в слабой степени ее можно обнаружить даже в подростковом возрасте. Неустойчивость проявляется в меньшем постоянстве состава и свойств крови. Так, у грудных детей количество сахара в 100 мл крови может колебаться в тече-

204

ние суток от 30 до 120 ме; столь же значительны изменения фкзи-ко-химических свойств крови, содержания воды в тканях и проч.

Обмен воды и солей. Путем испарения через кожу и легкие, а также с мочой и калом человек ежедневно теряет не менее 2 л воды вместе с содержащимися в ней минеральными веществами — натрием, калием, кальцием, фосфором, железом и многими другими. Некоторые минеральные вещества содержатся в организме в ничтожном количестве. Однако их отсутствие—в пише приводит к Tnw°iKM_ нйру"'0""^ обмена веществ. Так, например, кобальт, никель, цинк и ряд других элементов входят в состав некоторых ферментов, необходимых для внутриклеточного обмена веществ. ^рмрнтн, гплержание которых в организме ничтожно, получили названия микроэлементов.

Для поддержания жизнедеятельности клеток эти потери должны полностью восстанавливаться. Необходимые для организма минеральные врптргтня и кпду нр. гтрррк получает в различных пише-вых продуктах, чаще всего в виде солей. Не хватает одного лишь хлористого НэтрИяГособенно при потреблении растительной пищи.

Детский организм нуждается в большем количестве минеральных веществ. В связи с интенсивным ростом и окостенением скеле-та очень велика потребность в кя^1™''' " фп^фпрр При недостаточном их введении в организм нарушается развитие скелета, лортятся зубы. Велика потребность и в железе, необходимом для образования эритроцитов. Появление у маленьких детей судорог может зависеть от недостатка в организме магния. Все это надо учитывать при организации питания не только детей, но и женщин в период беременности и кормления грудью.

^63. Витамины

Значение витаминов. В состав пищи должны входить особые органические вещества, получившие название витаминов. Недостаточное их потребление резко изменяет деятельность организма, приводя к общему его ослаблению и к тяжелым заболеваниям. Состояние организма, развившееся в результате отсутствия в пище то^о"или иного витамина, называется авитаминозом. Состояние организма при недостаточном введении витамина называется гиповитаминозом. ~ - -—

В продуктах, даже наиболее богатых витаминами, их содержание очень невелико. К тому же многие витамины малоустойчивы. Они разрушаются под влиянием высокой температуры^ от действия солнечных лучей, а то и просто пря'дл'ит^льном~хр^нении. Витами-ны образуются ИГрастёниях. С растительной пищей они' попадают в организм животного. Поэтому содержание витаминов в продуктах животного происхождения в значительной мере зависит от пищи животного. Летнее молоко гораздо богаче вигаминами, чем

205

зимнее, так как летом коровы получают свежий корм, а зимой питаются сеном, содержащим значительно меньше витаминов.

Установлено, что из витаминов jb организме образуются ферменты и другие важные' вещества, имеющие большое значение для "поддержания нормального обмена. Для взрослого человека потребность в витаминах относТГгельТю очень^невелика, ибо она определяется в основном их потерей в связи с частичным разрушением клеточного вещества. Для растущего организма витамины нужны как важнейшая составная часть новообразующегося живого вещества. Поэтому у детей потребность в витаминах значительно выше, чем у взрослых. Участие витаминов в новообразовании клеточного вещества подтверждается тем, что длд успеха лечения авитаминоза усиленное введение витамина должно сопровождаться кормлением пищей, которая богата белками. Это объясняется тем, что витаминный обмен представляет собой часть белкового обмена. Даже витамин Л, участие которого в образовании ферментов еще не установлено, оказывает влияние на некоторые функции организма лишь при введении с пищей достаточного количества полноценных белков.

Витамин С (це), или аскорбиновая кислота. С давних пор было известно, что в голодные годы, а также во время войн, особенно среди населения осажденных городов, нередко появляются заболевания цингой. Цинга—тяжелая болезнь. Вначале появляется общая слабость, утомляемость, боль^ногахГзатем начинают кровоточить десны^ в коже^в. ТЩдшцах^иТб'^ нах возникают кровоизлияния, нарушается - кроветворная функция костного мозга и развивается тяжелое малокровие. Однако больные быстро поправляются при достаточном введении в организм витамина С. Он находится главным образом в живых растительных клтхад. Особенно много его в томатах (помидорах), плодах шиповника, зеленом луке, капусте, шпинагтет~черной смородине, ли-мб"нах",~апельсинах, мандаринах^ землянике, крыжовнике, малине, 'нёкбторьдх "СбрТах яблокГТГри^длительном хранении, "сушке «"консервировании продуктов витамин С обычно частично или полностью разрушается. Суточная потребность человеческого организма в витамине С составляет 0,2 г. -

Витамин А. При отсутствии или недостатке в пище витамина Л расстраивается зрение и наступает тяжелое заболевание глаз, которое может привести к слепоте. В эпителиальных тканях, например - на коже ив слизистых оболочках, наступают изменения., которые делают организм'более восприимчивым к заразным болезням и очень чувствительным ко всякого рода повреждениям. В детском возрасте отсутствие витамина.,.Л ведет к задержке роста. Больше всего витамина А р рнбьнм жмр^' им богаты печень, сли-вочное_ма^д. о, яичный желток, а из раститель"нь1хпродуктов — морковь,, щпинат^__щавель, зеленый лук, красный перец и др. Точнее говоря, в растениях содержится не витамин Л',а каротин - L-

206

вещество, из которого и образуется витамин Л в организме животного. Взрослый человек должен получать в сутки примерно около 5 мг витамина Л. "~

Витамины группы В (бэ). То, что прежде называли витамином В, представляет собой; смесь витаминов, из которых некоторые хорошо изучены. С^дер_жа_т^яони в семенах злаков и бобовых растений._в лесных орехах^ а~гакже в капусте, картофеле, свекле, моркови, томатах и салате. Особенно много их в пивных дрожжах. Из животных продуктов сравнительно богатЫ' витаминами группы В яичный желток, икра, печень, почки, сердце^ ветчина, молоко. Недостаток или отсутствие в пище витаминов группы В приводит к тяжелым заболеваниям. Утомляемость, потеря аппетита, наклонность к запорам, мышечная слабость, замедление и приостановка роста^ некоторые заболевания глаз, частое появление на—коже трещин, расстройство деятельности нервной системы—все это нередко зависит от недостатка в пище того или - иного витамина группы В.

Витамин D (дэ). В детском возрасте отсутствие или недостаток в пище витамина D ведет к заболеванию рахитом. Рахит— болезнь детей, особенно раннего возраста. При этом заболевании нарушается^эбмен кальция и фосфора, что в основном проявляется в изменениях в костях скелета, а также в мышцах.

Кроме активного витамина D, в пище обычно содержится провитамин, который откладывается в коже. Под влиянием ультрафиолетовых лучей солнца провитамин превращается в активный витамин. Этим объясняется давно известный факт, что рахит чаще возникает у детей, живущих в^сырых, темных помещениях, лишенных свежего воздуха и солнца^а также ~у"дётей, живущих в хороших условиях, но мало бывающих на свежем воздухе. Таболевают чаще дети недоношенные, нахбдяшжся"нТйскусственном вскармливании, а также страдающие хроническими расстройствами пищеварения и питания. Летом заболевание рахитом наблюдается. реже^чем зимой, когда дети мало бывают на солнце.

Н ачалы1ыеТтриз1Гаки~тгяэТНваюЩеГося рахита могут обнаружиться уже со 2—3-го месяца жизни. Дети становятся раздражительными, плохо спят, при малейшем шуме вздрагивают. У них появляется повышенная потливость^ особенно затылка. Беспокойные движения головки по подушке приводят к облысению затылка. В костях появляются участки размягчения и истончения, что ведет к деформации черепа и других частёй~скелета:''Так, грудная клетка сдавливается с бохов, 'б15разуя так называемую ^«куриную»,_ или «киле-видную», грудь с выступающей вперед грудиной^ иш)гда~грудина как бы вдавливается внутрь.

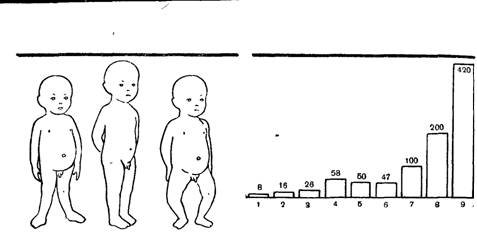

Деформация позвоночника ведет к его искривлению — кифозу или сколиозу. У детей постарше (ходячих) искривляются кости ног (рис. 85), В тяжелых случаях деформируются и кости таза, что у девочек впоследствии может неблагоприятно сказаться на родовом

207

Рис. 85. Дети, страдающие рахитом (в центре здоровый ребенок).

Рис. 86. Дополнительная затрата энергии в течение часа при выполнении различной работы;

/ — чтение; 2 — устный счет; 3 — письмо;

1 — речь оратора; В — работа машинистки;

6 — работа наборщика; 7—легкие домаш» ниб работы; S—ходьба; 9 — пилка дров.

акте. Дети, страдающие рахитом, позже, чем здоровые, начинают сидеть, стоять, ходить, у них позже прорезываются зубы. Нелеченый или недостаточно леченный рахит может продолжаться многие месяцы и оставлять на всю жизнь различные деформации скелета,

64. Энергетическая сторона обмена и нормы питания

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |