Вопросы: 1. Какие микробы называются патогенными, на какие виды они делятся и какими свойствами обладают? 2. Какие существуют способы передачи инфекционных болезней? 3. Кого называют бактерионосителями и чем они опасны? 4. Что такое карантин и каково его значение в предупреждении распространения заразных болезней? 5. Что понимают под инкубационным периодом болезни?

6. Какое значение имеет дезинфекция, какими способами она осуществляется?

7. Какие симптомы наблюдаются при кори, как предупредить распространение ее в детском коллективе? 8. Чем опасна скарлатина, какие симптомы наиболее характерны для этого заболевания? 9. Какими должны быть режим и питание у детей, страдающих коклюшем? 10. Какие железы поражаются при эпидемическом паротите, каковы особенности питания дегей, страдающих этим заболеванием? 11. Как следует осуществлять уход за кожей ребенка, болеющего ветряной оспой? 12 Какие мероприятия следует проводить при эпидемии гриппа, как осуществляется уход за ребенком, болеющим гриппом^ 13. Каковы причины, симптомы и профилактика туберкулеза? 14. Какие причины вызывают ревматизм, в чем основная опасносчь этого заболевания^

16

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ

83. Травмы

Организация первой помощи. Несчастным случаем принято называть внезапные повреждения, обычно вызванные воздействием окружающей среды, как, например, ранение, перелом кости, ожог, отравление, укус и т. п. Воспитатель должен уметь быстро оказать ребенку первую, т. е. доврачебную, помощь, так как нередко она способствует улучшению состояния пострадавшего, а иногда и сохранению его жизни.

При несчастном случае необходимо сохранять полное спокойствие и самообладание, подходить к ребенку спокойно, уверенно, чтобы он почувствовал, что ему могут облегчить страдания. Если около пострадавшего собралось несколько взрослых, руководить оказанием первой помощи должен кто-либо один, а остальные помогают ему, когда он этого потребует.

Оказывать первую помощь следует быстро, ловко, не нанося пострадавшему лишней боли. Прежде всего ребенка надо удобно уложить или усадить (смотря по состоянию) и ослабить все стягивающие его тело части одежды, например пояс, воротник, лифчик. При повреждении конечности сначала снимают одежду со здоровой, а затем, очень осторожно, с поврежденной ноги или руки. В некоторых случаях, в особенности при переломах, ожогах, одежду надо не снимать, а разрезать по швам.

При повреждениях кожи необходимо принять все возможные меры к тому, чтобы в рану не попали гноеродные и другие опас-ные микробы (асептика), а также постараться ослабить или полностью уничтожить микробов, уже находящихся в ней (антисептика).

Для выполнения этого надо тщательно мыть руки водой и протирать их спиртом, иодом или раствором бриллиантовой зелени, следить, чтобы к ране пострадавшего не прикасалось белье, верхняя одежда и другие предметы, на которых могут быть микробы. Чистыми руками следует обработать края раны каким-либо дезин-

272

фицирующим средством и наложить на нее стерильную повязку. Для обработки раны можно применять иод, хлорамин в виде 1%-го раствора, 0,5%-й раствор марганцовокислого калия, 3%-й раствор перекиси водорода, сульфаниламидные препараты (стрептоцид, биомицин и др.) в виде растворов, мазей, эмульсий.

При тяжелых травмах, обмороке, поражении электрическим током и т. п. у ребенка может прекратиться дыхание. В таком случае следует немедленно применить искусственное дыхание. Оно производится с помощью резиновой трубки, один конец которой вставляется в нос или рот пострадавшего, другой находится во рту подающего помощь. Если резиновой трубки нет, воздух можно вдыхать непосредственно ртом в рот, проложив между губами несколько слоев марли или чистый носовой платок.

Движения, воспроизводящие вдох, надо повторять спокойно, размеренно, согласно частоте дыхания пострадавшего (у детей дошкольного возраста примерно 22—26 раз в минуту).

Искусственное дыхание, особенно при возвращении к жизни утопленника, следует применять непрерывно и долго, иногда несколько часов, пока пострадавший не начнет дышать самостоятельно. В каждом дошкольном учреждении должна быть аптечка с необходимыми медикаментами и медицинским оборудованием.:

Закрытые травмы. Травмы, или повреждения, бывают закрытые, при которых сохранена целость кожи и слизистых оболочек, и открытые, при которых их целость нарушается.

При закрытых повреждениях не следует добиваться точного выяснения, какое именно повреждение имеется у пострадавшего (ушиб, вывих, перелом и др.). Особенно недопустимо ощупывать место повреждения, так как это может повредить пострадавшему и причинить излишнюю боль. При ушибе под кожей и в мышцах повреждаются небольшие кровеносные сосуды, из которых кровь просачивается в ткани, в связи с чем появляется припухлость и синюшно-красное окрашивание кожи, которое постепенно меняет свей цвет на сине-багровый, зеленый и желтый (кровоподтек, или синяк). При сильных ушибах, особенно при падении с высоты, могут произойти повреждения внутренних органов. Для уменьшения боли и кровоизлияния на ушибленное место прикладывается пузырь с холодной водой или холодные примочки. Ушибленной части тела придается приподнятое положение и обеспечивается полный покой.

Сильные ушибы головы сопровождаются кровоизлияниями в мозг, а также сотрясением мозга. При этом, в зависимости от тяжести случая, может появиться головная боль, головокружение, шум в ушах, общая слабость, резкая бледность лица, рвота и даже потеря сознания. Эти признаки нередко появляются не сразу, а спустя несколько дней после ушиба. При их появлении необходимо ребенку немедленно создать полный покой, придать его телу горизонтальное положение (при высоком положении головы может по-

273

явиться или усилиться рвота), на голову положить холод, к ногам грелки и вызвать врача.

Растяжение сухожилий и вывихи. Растяжение связок и сухожилий возникает при резких движениях, неудачных прыжках, неловких поворотах. Признаки растяжения — болезненность, припухлость, ограничение движений в суставе. Первая помощь: наложить на поврежденное место тугую давящую повязку из бинта или мягкой ткани, что способствует остановке внутреннего кровотечения и обеспечивает неподвижность сустава; поврежденную конечность приподнять; поверх повязки положить пузырь со льдом или снегом.

В некоторых случаях может произойти надрыв или разрыв связок и суставной сумки со стойким смещением концов костей, входящих в состав того или иного^сустава. Такое повреждение называют вывихом. При вывихе возникает резкая боль в суставе, усиливающаяся при малейшей попытке к движению, изменение его очертаний, опухоль и кровоподтеки, ненормальное положение конечности. Пострадавшего следует как можно скорее отправить на пункт медицинской помощи, обеспечив неподвижность пострадавшей конечности. Верхнюю конечность подвешивают на косынке, а при повреждении нижней конечности пострадавшего укладывают на носилки с мягкой подстилкой, обложив поврежденную ногу мягкими подушками или одеждой. Ни в коем случае нельзя самостоятельно вправлять кость, так как можно повредить кости, нервы, сосуды и другие ткани.

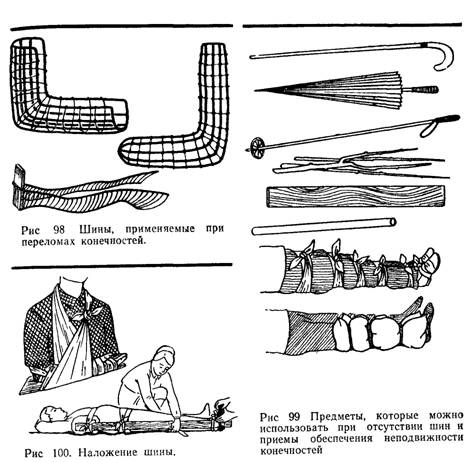

Переломы. При переломе кости наблюдается резкая боль, усиливающаяся при малейшем движении, подвижность кости в том месте, где нет сустава, изменение внешней формы сломанной конечности (ненормальные выступы, искривления). Первая помощь сводится к обеспечению полного покоя для предупреждения смещения обломков, которые могут поранить окружающие ткани (мышцы, сосуды, нервы) и вызвать еще большую боль. При переломах руки или ноги для обеспечения неподвижности применяются шины (рис. 98). Если их нет под рукой, можно воспользоваться палкой, зонтом, пучком прутьев и т. д. В крайнем случае сломанную руку можно прибинтовать к грудной клетке, ногу — к здоровой ноге (рис. 99). Под шину обязательно надо подложить вату, марлю или просто какое-либо белье или ткань, а потом уж плотно прибинтовать ее к конечности. Шина должна захватывать два сустава: один выше, другой ниже перелома (рис. 100). Для предупреждения отека шину прибинтовывают к поврежденной конечности, начиная от пальцев кверху.

При открытом переломе перед наложением шины кожу, окружающую рану, смазывают иодом и на рану накладывают стерильную повязку.

Раны. Все раны, даже самые незначительные, инфицированы, т. е. на них поселяются микробы. Наблюдения показали, что в первые часы после ранения (6—24 часа) микробы в основном находят-

274

ся на поверхности раны, а затем проникают вглубь. Поэтому при любом повреждении кожных или слизистых покровов надо срочно принять меры к тому, чтобы уничтожить или хотя бы ослабить жизнедеятельность микробов, а также помещать дальнейшему их попаданию из окружающей среды. Для этого можно применять любое дезинфицирующее средство. Царапины, ссадины, неглубокие порезы, которые не сопровождаются кровотечением, достаточно обработать иодом или другим обеззараживающим средством и перевязать стерильным бинтом. Небольшую, некровоточащую ранку можно залить медицинским клеем БФ.

При потертости ног возникает боль, кожа краснеет, появляются пузыри. Надо, не вскрывая пузырей, осторожно промыть поврежденный участок слабым раствором марганцовокислого калия.

275

вокруг смазать иодом и наложить стерильную повязку, смоченную стерильным касторовым маслом или рыбьим жиром. Обязательно следует устранить причину потертости, т. е. растянуть или сменить обувь.

При более или менее крупной ране дезинфицирующим раствором обрабатываются лишь ее края, а затем накладывается стерильная повязка, для чего можно использовать «индивидуальный пакет». Он состоит из заключенного в чехол стерильного (иногда пропитанного антисептическим веществом) бинта с двумя ватно-марлевыми подушечками. Если под рукой нет стерильного бинта, можно воспользоваться чистым бинтом, полотенцем, носовым платком и др., предварительно прогладив их с двух сторон горячим утюгом. Если этого сделать невозможно, перевязочный материал надо пропитать каким-либо дезинфицирующим раствором или мазью. Нельзя касаться раны и накладываемого на нее перевязоч-ього материала руками, на которых всегда имеются микробы. Промывать рану также нельзя. Инородные тела, внедрившиеся глубоко в ткани, извлекать не следует, так как это может вызвать или усилить кровотечение.

Помощь при кровотечениях. Если рана кровоточит, в первую очередь надо остановить кровотечение, так как большая потеря крови (25% всей крови) может оказаться смертельной. Различают артериальное, венозное и капиллярное кровотечение.

Артериальное кровотечение наиболее опасно. При повреждении. артерии из раны пульсирующей струёй вытекает кровь алого цвета. Из поврежденной вены кровь темно-красного цвета вытекает непрерывной и равномерной струёй. При кровотечении из капилляров и мельчайших артерий или вен со всей поверхности раны кровь сочится каплями.

Кровотечение из капилляров и мелких' сосудов часто прекращается в ближайшие минуты после ранения, так как в просвете поврежденных сосудов вследствие свертывания крови образуются кровяные сгустки (тромбы). Если этого не произошло, то после обработки раны каким-либо дезинфицирующим раствором на нее следует наложить давящую повязку из имеющегося под рукой стерильного перевязочного материала. При наличии в ране острого инородного тела, например стекла, кости, а также при переломах костей применять давящую повязку нельзя. Ускоряет остановку кровотечения прикладыв,"рие на перевязанную рану холода (пузырь со льдом, снегом, холодной водой), а также приподнятое положение поврежденной части тела. При сильном артериальном кровотечении выше места ранения (на верхней конечности в области плеча или предплечья, на нижней — в области бедра или голени) . накладывают специальный кровоостанавливающий жгут, вместо которого можно воспользоваться резиновой трубкой, полотенцем, ремнем, веревкой, платком. На месте наложения жгута конечность обертывают полотенцем или несколькими слоями бинта

276

(можно накладывать жгут и поверх одежды). Жгут оставляют лишь на короткое время (1—1,5 часа), так как сдавливание сосудов нарушает питание тканей. Поэтому необходимо, чтобы как можно скорее была оказана врачебная помощь. •-

При кровотечении из носа надо успокоить ребенка, расстегнуть ему ворот, лифчик, пояс, усадить со слегка откинутой назад головой и прижать пальцами мягкие части (крылья) носа. Если это не поможет, плотно заложить нос тампонами из ваты, смоченными раствором перекиси водорода, а на переносицу положить холодную примочку или кусочек льда, снега, завернутые в непромокаемую ткань. После остановки кровотечения ребенок в течение часа не должен сморкаться, кашлять, так как сгустки крови, закупоривающие сосуды, могут оторваться и кровотечение возобновится. Если указанные меры не остановят кровотечения, ребенка следует доставить в медицинское учреждение.

84. Ожоги и обморожение

Термические и химические ожоги. Ожоги могут быть вызваны пламенем, кипятком, паром, кислотами, щелочами, некоторыми медикаментами (ляпис, иод, нашатырный спирт и др.), электрическим током, радиоактивными веществами, солнечными лучами. Чаще всего происходят ожоги кожи, изредка ожоги глаз, а при проглатывании очень горячей пищи или едких жидкостей — ожоги рта, глотки, пищевода и даже желудка.

По интенсивности воздействия на кожу различают три степени ожога: ожог первой степени—покраснение и небольшая припухлость кожи, исчезающие через 2—3 дня; ожог второй степени — на покрасневшей и припухшей поверхности образуются пузыри, наполненные жидкостью; ожог третьей степени — омертвение (обугливание или сваривание) всей толщи кожи, а иногда и более глубоких тканей с образованием в дальнейшем язв и рубцов.

Помощь при ожогах первой и второй степени, в первую очередь, должна быть направлена к тому, чтобы снять болезненные ощущения, которые обычно бывают очень сильными и мучительными. Облегчает состояние пострадавшего длительное (10—15 минут) обливание обожженных участков кожи струёй холодной воды, после чего место ожога обрабатывают 5%-ным раствором марганцовокислого калия. При появлении пузырей (ожог второй степени) для предотвращения инфекции накладывают стерильную, смоченную тем же раствором повязку. Пузыри срезать нельзя, так как они защищают лежащую под ними кожу от микробов. При ожогах третьей степени на раневую поверхность накладывают сухую стерильную повязку и ребенка немедленно отправляют в больницу.

При химических ожогах, независимо от вызвавшего их вещества ^(кислоты, щелочи, концентрированные соли и др.), поврежденные

277

участки тела в течение нескольких минут подвергают действию струи воды. При этом химическое вещество механически удаляется с поверхности тела. Однако нельзя промывать поврежденные части тела при ожогах негашеной известью, так как она, соединяясь с водой, образует много тепла. В таких случаях место ожога смазывают каким-либо жиром, накладывают повязку с цинковой или борной мазью и отправляют пострадавшего к врачу.

После промывания водой обожженную зону обильно орошают при ожогах щелочью 1—2°/о-ным раствором борной или уксусной кислоты, а при ожогах кислотами—2%-ным содовым раствором, а затем на поврежденную поверхность накладывают влажную повязку, смоченную тем же раствором. При химических ожогах глаз или слизистых оболочек рта, зева следует место ожога также сначала промыть водой, а затем орошать при ожоге щелочью 1%-ным раствором борной кислоты, а при ожоге кислотой 1%-ным раствором соды. При термических ожогах в глаза впускают 1—2 капли стерильного вазелинового, подсолнечного или касторового масла, накладывают повязку и доставляют к врачу.

Тепловой и солнечный удары. При длительном пребывании ребенка в сильно натопленном, душном помещении или в жаркий, безветренный день вне помещения, в тени у него может произойти тепловой удар. При этом нарушается нормальная теплорегуляция и температура тела повышается. Появляется вялость, покраснение лица, обильное потоотделение, головная боль, нарушение координации движений. В более тяжелых случаях дыхание учащается, лицо бледнеет и может наступить потеря сознания. Такие же явления происходят при солнечном ударе, который нередко возникает в жаркий солнечный день при длительном действии на непокрытую голову ребенка прямых солнечных лучей.

При первых признаках теплового или солнечного удара пострадавшего необходимо перевести в тенистое, прохладное место, уложить, расстегнуть или снять одежду, напоить и смочить голову и грудь прохладной водой. При отсутствии дыхания или сильном его ослаблении необходимо искусственное дыхание. После теплового или солнечного удара дети обычно долгое время (до одного месяца и дольше) плохо переносят прямые солнечные лучи и высокую температуру воздуха, а поэтому их особенно тщательно следует оберегать от перегревания.

Обморожение. Обморожение может наступать не только при очень низких температурах воздуха, но и в условиях повышенной влажности или сильного ветра даже при температуре 3—5° выше нуля. Оно чаще возникает у детей ослабленных, малокровных, которые мало двигаются во время пребывания на воздухе. Обычно обмораживаются открытые или плохо защищенные части тела, а также места недостаточно снабжающиеся кровью: кончик носа, уши, щеки, пальцы рук и ног (особенно при тесной обуви). При обморожении кожа бледнеет вследствие сужения кровеносных сосу-

278

дов, появляется ощущение пощипывания или покалывания, сменяющееся в дальнейшем полной потерей чувствительности.

Различают три степени обморожения. При обморожении первой степени после согревания в поврежденном месте появляется болезненность, отечность, синюшная окраска, которые в течение одной-двух недель полностью проходят. Восстановление нормального состояния кожи сопровождается зудом и шелушением. При обморожении второй степени на коже образуются пузыри, наполненные мутной, кровянистой жидкостью. При обморожении третьей степени наступает омертвение кожи, а иногда и глубже лежащих тканей. Обморожение второй и третьей степени обычно обнаруживается не сразу и сопровождается сильной болью.

При первых признаках обморожения надо устранить действие холода на пораженные ткани. Если невозможно сразу отвести пострадавшего в помещение, надо найти место, укрытое от ветра, растереть поврежденную часть тела чистой рукой или носовым платком до появления в ней нормальной окраски, укутать ее теплой одеждой и, если возможно, заставить ребенка произвести несколько интенсивных движений, что способствует усилению кровообращения и согреванию тела. Растирать обмороженный участок снегом нельзя. На поврежденные части тела при обморожении первой степени хорошо наложить повязку с вазелиновым, касторовым маслом или рыбьим жиром. При обморожении второй степени пузырей не срезать, а наложить на них повязку с пенициллиновой или стрептоцидовой мазью. При наличии на коже открытых раневых поверхностей накладывается сухая стерильная повязка, и ребенка отправляют в ближайшее" лечебное учреждение.

После любой степени обморожения на поврежденном месте надолго остается повышенная чувствительность к холоду. Даже при небольшом снижении температуры воздух^а, особенно в сырую погоду или в сыром помещении, обмороженная в прошлом кожа припухает и синеет. Уменьшить эти явления можно, смазывая болезненные участки жиром, ихтиоловой или камфарной мазью.

85. Укусы и попадание в организм инородных тел

Первая помощь при укусах. В летнее время, в особенности за городом, дети нередко подвергаются укусам комаров. На месте укуса появляется припухлость, покраснение, зуд, иногда настолько сильный, что дети становятся беспокойными, плохо спяг. Расчесыванием укушенных мест можно внести в них возбудителей гнойной инфекции. Чтобы уменьшить зуд и дезинфицировать кожу, надо протереть укушенные места спиртом, одеколоном, водкой. При наличии комаров наиболее открытые части тела (лицо, шею, руки, ноги) смазывают кремом «Тайга», отпугивающим ко-

279

г

воротничок, лиф, пояс и укладывают его на спину так, чтобы голова была слегка ниже, а ноги выше туловища. При таком положения тела приток крови к голове усиливается. Затем смачивают ватку нашатырным спиртом и подносят ее к носу больного на короткое время (20—30 секунд). Отняв ватку, через 1—2 минуты можно поднести ее снова на 20—30 секунд, проделывая эту процедуру до тех пор, пока больной не придет в сознание. При глубоком обмороке, помимо этого, следует производить искусственное дыхание. В случае появления рвоты голову ребенка повернуть набок и удалять рвотные массы изо рта, чтобы они не попали в дыхательные пути. Когда ребенок придет в сознание, ему можно дать крепкий чай или кофе.

Первая помощь утонувшему. Утонувшего можно вернуть к жизни, даже если он пробыл под водой сравнительно долгое время. Вытащив его из воды, надо снять или срезать мокрую одежду, очистить пальцами, обернутыми чистым платком или марлей, рот и глотку от грязи, тины и земли и, вытянув язык, удалить из дыхательных путей и желудка воду. Для этого надо стать на одно колено, положить пострадавшего поперек другого своего колена головой вниз и, осторожно надавливая на спину, сжимать его грудь. После того как вода будет удалена, пострадавшего следует уложить на теплую подстилку и делать ему искусственное дыхание, избегая надавливания на живот, чтобы остатки воды, из желудка не попали в дыхательные пути.

Когда пострадавший придет в сознание, надо надеть ему сухое, по возможности нагретое белье и одежду, потеплее укрыть, напоить чаем или кофе и отправить в лечебное заведение.

Вопросы: 1. Как должна быть организована первая доврачебняя помощь? 2. Что такое закрытые и открытые травмы? 3. Какие последствия могут возникнуть при сильном ушибе головы, какую помощь в этих случаях необходимо оказать ребенку? 4. Какие изменения возникают в конечностях при вывихах или переломах, какова первая помощь при этих травмах? 5 В чем опасность открытых травм? Какую помощь следует оказать при артериальном кровотечении? 6. Каковы причины и первая помощь при кровотечениях из носа? 7. Каковы причины и степени ожогов, в чем должна заключаться первая помощь при ожогах? 8. Каковы причины и первая помощь при тепловом и солнечном ударе? 9. При каких условиях может наступить обморожение, какова первая помощь при нем? 10. Какую помощь следует оказать ребенку при укусах насекомых и ядовитых змей? Как предохранить детей от этих укусов? 11. Какие симптомы возникают при попадании инородных, тел в глотку или пищевод, какую помощь следует оказать ребенку в этом случае? 12. Что следует делать при попадании в желудок острого инородного тела? 13. В чем заключается первая помощь при попадании инородных тел на конъюнктиву или роговицу глаза? 14. Каковы симптомы и первая помощь при попадании инородных тел в нос или ухо? 15. Каковы причины, симптомы и первая помощь при обмороке? 16. Как оказать первую помощь утонувшему?

17

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РАБОТА В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

87. Гигиеническое воспитание детей

Привитие детям гигиенических навыков. Гигиеническое воспитание детей имеет целью привитие им гигиенических навыков и сообщение элементарных знаний, обосновывающих эти навыки. Одно из обязательных условий эффективности такого воспитания—санитарно-гигиеническая организация среды, постоянный пример со стороны взрослых, в первую очередь родителей и воспитателей. Гигиенические навыки' должны воспитываться с самых ранних лет и постепенно превращаться в устойчивую привычку. В основном они сводятся к поддержанию чистоты кожных покровов, полости рта, к соблюдению чистоты и аккуратности в одежде и посгельных принадлежностей, чистоты и порядка в комнате, на рабочем месте ребенка, в шкафах с книгами, игрушками и проч.

Хорошее усвоение гигиенических навыков требует соответствующих условий. Так, необходимо иметь: индивидуальные предметы туалета (мыло, зубная щетка, расческа, мочалка, кружка для полоскания рта), хранящиеся в определенном, доступном для ребенка месте; стеллажи и шкафы для хранения книг и игрушек такой высоты, чтобы ребенок без затруднений сам мог взять и положить на место нужные ему предметы; приспособления для вытирания ног (мат, тряпка), щетки для чистки обуви и одежды, что должно находиться в передней или вестибюле. Детей надо обучать правильным приемам намыливания рук и смывания мыла водой, умывания лица, чистки зубов, полоскания рта и др. Надо разъяснять им в доступной форме значение того или иного гигиенического правила, а также плохих последствий, которые могут возникнуть при его нарушении.

Воспитание гигиенических навыков должно проводиться так, чтобы вызывать у детей положительные эмоции, в частности во время игры, прогулки, при чтении соответствующих рассказов, сказок. Большое значение имеет сознательное отношение к задачам гигиенического воспитания и активная помощь родителей и технического персонала детского учреждения.

283

маров. Особенно важно делать это в первые дни пребывания детей за городом, так как наблюдения показали, что в дальнейшем у большинства детей чувствительность кожи к укусам комаров снижается.

При укусах пчел в первую очередь необходимо найти и удалить жало, содержащее яд насекомого. Затем место укуса протирают раствором спирта, иода или другим дезинфицирующим средством и для уменьшения боли и отека на место укуса прикладывают холодные примочки или пузырь с холодной водой. Нельзя на укушенное место класть землю, так как с ней можно занести возбудителей гнойной инфекции и столбняка. При признаках общего отравления, а также при укусе в зев, глотку или глаз ребенка нужно срочно доставить в медицинское учреждение.

Ядовитые змеи встречаются в средней полосе Советского Союза (гадюка), а также на Кавказе, в Крыму и в Средней Азии (кобра, гюрза, эфа). Пострадавшему надо создать полный покой и срочно доставить его на носилках в ближайший медицинский пункт. Для летнего отдыха детей надо выбирать места, где ядовитые насекомые и змеи встречаются редко. Не следует гулять с детьми в сырых, низких и особенно болотистых местах, заходить с ними в высокую траву, густой кустарник, разрешать им играть и валяться на сене, соломе.

Инородные тела. При попадании в глотку или пищевод кости, пуговицы, монеты, иголки и т. д. у ребенка появляется боль, усиливающаяся при глотании, затрудняется или становится невозможным глотание; срыгивание кровянистой слизью; при больших инородных телах — затрудненное дыхание. Первая помощь, особенно если проглочен острый предмет,— немедленное направление к врачу. Запрещается прием пищи или проглатывание хлебных корок для проталкивания инородных тел в желудок. Если неострое инородное тело попало в желудок, то, как правило, через 2—3 суток оно безболезненно выходит естественным путем.

При попадании инородного тела в желудок не следует ни ограничивать ребенка в пище, ни давать ему слабительные средства. Голодная диета, уменьшая перистальтику, задерживает выход инородного тела, слабительные же средства, наоборот, значительно усиливают сокращение стенок кишечника, что может способствовать их повреждению инородным телом. Ребенку нужно давать мягкий хлеб, каши, слизистые супы, кисели, т. е. такую пищу, которая, обволакивая инородное тело, защищала бы стенки желудка и кишечника от повреждений.

При попадании инородных тел в гортань, трахею или бронхи у ребенка внезапно наступает приступ асфиксии, т. е. удушья, сопровождающийся посинением лица и губ, судорожным кашлем. Если, как это часто бывает, кашель не привел к удалению инородного тела и появились признаки асфиксии, ребенка следует немедленно отправить в больницу.

280

На конъюнктиву и роговицу глаза могут попасть песчинки, частицы угля, выпавшие ресницы, мошки и т. п. Признаки: чувство жжения в глазу, слезотечение, светобоязнь. Если инородное тело хорошо видно, его надо удалить кусочком марли, намотанной на спичку и смоченной в 1%-ном растворе борной кислоты. Можно попытаться удалить инородное тело, интенсивно промывая глаз водой из пипетки. Если это не поможет, надо немедленно отправить ребенка к специалисту.

При попадании инородных тел в ухо ребенок жалуется на шум, на наличие в ухе чего-то постороннего; нередко ухудшается слух. Особенно неприятные ощущения могут вызвать заползшие в ухо муравьи, мухи, пауки. Для удаления инородных тел, а также для того, чтобы умертвить и удалить из уха попавших туда насекомых, в слуховой проход вливают \|•^ чайной ложки подогретого до 36° жидкого масла, глицерина, спирта или водки, а затем ребенка на 5—10 минут укладывают на больное ухо. Инородное тело или погибшее насекомое при этом, как правило, удаляются вместе с вытекающей из уха жидкостью. Если не удалось удалить инородное тело, ребенка нужно отправить к врачу.

При попадании инородного тела в нос ребенок начинает усиленно чихать, у него появляется затрудненное дыхание через соответствующую половину носа, а в запущенных случаях кровянистые гнойные выделения. Удалить инородное тело можно, зажав здоровую ноздрю ребенка и предложив ему с силой высморкаться через ноздрю, в которой имеется инородное тело, или раздражая слизистую носа перышком, бумажкой, вызвать чихательный рефлекс. Если предлагаемые меры не помогут, ребенка следует отправить к врачу. Пытаться удалить инородное тело из уха или носа ребенка с помощью каких-либо инструментов (крючок, пинцет и др.) не следует, так как при этом можно протолкнуть его очень глубоко, повредить барабанную перепонку или слизистую носа, внести инфекцию.

86. Потеря сознания

Обморок. Потеря сознания, вызванная наступившим малокровием мозга, называется обмороком. Причиной обморока могут быть усталость, сильное волнение или нервное потрясение, голод, сильная боль, потеря крови, угар, длительное пребывание в плохо проветриваемом помещении и др. При обмороке лицо бледнеет, дыхание становится редким, пульс слабым. Иногда перед обмороком может возникнуть головокружение, слабость, потемнение в глазах, тошнота, удушье; нередко обморок наступает внезапно, например при сильной боли..

Если обморок произошел в помещении, надо обеспечить наилучший приток чистого, свежего воздуха. У больного расстегивают

281

воротничок, лиф, пояс и укладывают его на спину так, чтобы голова была слегка ниже, а ноги выше туловища. При таком положении тела приток крови к голове усиливается. Затем смачивают ватку нашатырным спиртом и подносят ее к носу больного на короткое время (20—30 секунд). Отняв ватку, через 1—2 минуты можно поднести ее снова на 20—30 секунд, проделывая эту процедуру до тех пор, пока больной не придет в сознание. При глубоком обмороке, помимо этого, следует производить искусственное дыхание. В случае появления рвоты голову ребенка повернуть набок и удалять рвотные массы изо рта, чтобы они не попали в дыхательные пути. Когда ребенок придет в сознание, ему можно дать крепкий чай или кофе.

Первая помощь утонувшему. Утонувшего можно вернуть к жизни, даже если он пробыл под водой сравнительно долгое время. Вытащив его из воды, надо снять или срезать мокрую одежду, очистить пальцами, обернутыми чистым платком или марлей, рот и глотку от грязи, тины и земли и, вытянув язык, удалить из дыхательных путей и желудка воду. Для этого надо стать на одно колено, положить пострадавшего поперек другого своего колена головой вниз и, осторожно надавливая на спину, сжимать его грудь. После того как вода будет удалена, пострадавшего следует уложить на теплую подстилку и делать ему искусственное дыхание, избегая надавливания на живот, чтобы остатки воды, из желудка не попали в дыхательные пути.

Когда пострадавший придет в сознание, надо надеть ему сухое, по возможности нагретое белье и одежду, потеплее укрыть, напоить чаем иликофе и отправить в лечебное заведение.

Вопросы: 1. Как должна быть организована первая доврачебная помощь? 2. Что такое закрытые и открытые травмы? 3. Какие последствия могут возникнуть при сильном ушибе головы, какую помощь в этих случаях необходимо оказать ребенку? 4. Какие изменения возникают в конечностях при вывихах или переломах, какова первая помощь при этих травмах? 5 В чем опасность открытых травм? Какую помощь следует оказать при артериальном кровотечении? 6. Каковы причины и первая помощь при кровотечениях из носа? 7. Каковы причины и степени ожогов, в чем должна заключаться первая помощь при ожогах? 8. Каковы причины и первая помощь при тепловом и солнечном ударе? 9. При каких условиях может наступить обморожение, какова первая помощь при нем? 10. Какую помощь следует оказать ребенку при укусах насекомых и ядовитых змей? Как предохранить детей от этих укусов? 11. Какие симптойы возникают при попадании инородных тел в глотку или пищевод, какую помощь следует оказать ребенку в этом случае? 12. Что следует делать при попадании в желудок острого инородного тела? 13. В чем заключается первая помощь при попадании инородных тел на конъюнктиву или роговицу глаза? 14. Каковы симптомы и первая помощь при попадании инородных тел в нос или ухо? 15. Каковы причины, симптомы и первая помощь при обмороке? 16. Как оказать первую помощь утонувшему?

17

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ РАБОТА' В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

87. Гигиеническое воспитание детей

Привитие детям гигиенических навыков. Гигиеническое воспитание детей имеет целью привитие им гигиенических навыков и сообщение элементарных знаний, обосновывающих эти навыки. Одно из обязательных условий эффективности такого воспитания—санитарно-гигиеническая организация среды, постоянный пример со стороны взрослых, в первую очередь родителей и воспитателей. Гигиенические навыки' должны воспитываться с самых ранних лет и постепенно превращаться в устойчивую привычку. В основном они сводятся к поддержанию чистоты кожных покровов, полости рта, к соблюдению чистоты и аккуратности в одежде и посгельных принадлежностей, чистоты и порядка в комнате, на рабочем месте ребенка, в шкафах с книгами, игрушками и проч.

Хорошее усвоение гигиенических навыков требует соответствующих условий. Так, необходимо иметь: индивидуальные предметы туалета (мыло, зубная щетка, расческа, мочалка, кружка для полоскания рта), хранящиеся в определенном, доступном для ребенка месте; стеллажи и шкафы для хранения книг и игрушек такой высоты, чтобы ребенок без затруднений сам мог взять и положить на место нужные ему предметы; приспособления для вытирания ног (мат, тряпка), щетки для чистки обуви и одежды, что должно находиться в передней или вестибюле. Детей надо обучать правильным приемам намыливания рук и смывания мыла водой, умывания лица, чистки зубов, полоскания рта и др. Надо разъяснять им в доступной форме значение того или иного гигиенического правила, а также плохих последствий, которые могут возникнуть при его нарушении.

Воспитание гигиенических навыков должно проводиться так, чтобы вызывать у детей положительные эмоции, в частности во время игры, прогулки, при чтении соответствующих рассказов, сказок. Большое значение имеет сознательное отношение к задачам гигиенического воспитания и активная помощь родителей и технического персонала детского учреждения.

283

88. Санитарно-просветительная работа

Санитарно-просветительная работа с родителями.

Работа с родителями, направленная на повышение гигиенических знаний по уходу и воспитанию детей, должна проводиться в дошкольных учреждениях по специально разработанному плану, в необходимых случаях и сверх плана, например при появлении в дошкольном учреждении инфекционных заболеваний, при проведении профилактических прививок, закаливающих процедур и пр.

При поступлении ребенка в детское учреждение после предварительного знакомства с ним и его медицинского обследования следует провести беседу с родителями (санитарно-просветительный инструктаж). Обычно это делает врач или медицинская сестра в присутствии воспитателя, в группу которого поступает ребенок. Родителей знакомят с правилами ухода за ребенком, мерами предупреждения инфекционных заболеваний, гигиеническими основами детского питания, закаливания, подчеркивая необходимость соблюдения дома режима дня, установленного в дошкольном учреждении, и закрепления прививаемых ребенку гигиенических навыков.

Если лекции проводятся главным образом врачом или заведующей и приурочиваются к родительским собраниям, когда собирается большая аудитория, то беседы должны в основном проводить воспитатели, чаще с небольшой группой или отдельными родителями при приеме и выдаче детей, при посещении детей на дому, когда воспитатель знакомится с бытовыми условиями семьи. Если родители нарушают санитарно-гигиенические правила, воспитатель должен разъяснять необходимость их соблюдения и регулярно проверять, соблюдаются ли они в дальнейшем.

Всякое запланированное выступление требует предварительной подготовки. Надо по каждой санитарно-просветительной теме заранее составить план или перечень основных вопросов в той последовательности, в какой воспитатель предполагает их излагать во время лекции или беседы. План этот надо проконсультировать с врачом, обслуживающим детское учреждение. Беседы и лекции не следует читать по написанному: они должны быть непринужденными, доступными, без излишних иностранных слов или научных терминов. Для лучшей наглядности во время бесед и лекций хорошо демонстрировать муляжи, макеты, рисунки, плакаты, таблицы и пр., пользоваться проекционными фонарями, эпидиаскопами или фильмоскопами.

Санитарно-гигиенический уголок. В вестибюле (приемной) дошкольного учреждения желательно оформить специальный санп-тарно-гигиенический уголок. Здесь на отдельном столике можно разложить соответствующие памятки, листовки, брошюры, журналы: повесить лозунги и плакаты, санитарную стенную газету, доску вопросов и ответов.

284

Здесь медицинский персонал, заведующая, воспитатели могут регулярно проводить беседы и с родителями, и с техническим персоналом. Для лучшего оформления уголка можно использовать выставочные диапозитивы, которые помещаются в специальных деревянных конструкциях (вертушках), освещенных изнутри, а также диапозитивы в ширмочках, которые располагают на подоконниках. В стенных газетах, бюллетенях желательно главным образом использовать местный материал, освещать те или иные конкретные примеры из жизни данного дошкольного учреждения,

Вопросы: 1. Какие гигиенические навыки следует прививать детям в дошкольных учреждениях, какое значение они имеют для ребенка? 2. Какие условия необходимо соблюдать при привитии гигиенических навыков детям? 3. Какие задачи преследует санитарно-просветительная работа с родителями? 4. Какие средства следует использовать при проведении санитарно-просветительной работы с родителями?

Задание: Пронаблюдать, какие методы и средства используются в дошкольном учреждении для привития гигиенических навыков детям и санитарно-просветительной работы с родителями.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение............... 3

1. Клеточное строение и развитие организма..... 4

(1. Клетки и ткани. .......... —

2 Ткани............... 6

3 Рост и развитие........... 8

2. Двигательный аппарат.......... 11

4. Общий обзор скелета человека........ —

5 Свойство и развитие костной ткани...... 16

6. Развитие скелета человека.,...,... 20

7 Скелетные мышцы............ 22

8 Работа мышц............. 24

^ Развитие мышц у ребенка......... 27

10 Развитие основных свойств двигательного аппарата. . 31

11 Развитие правильной осанки......... За

3. Нервная система............ 41

12 Общий обзор строения и функций нервной системы. . —

13 Проведение возбуждения в нервной системе.... 46

14. Координация функций организма........ 4)

15 Развитие нервной системы.......... 53

4^Высшая нервная деятельность ........ 57

Ч^Условные рефлексы и их образование...... —

|7/ Торможение условных рефлексов .

То Аналитико-синтетическая деятельность коры больших полушарий............... 64

19. Изучение условных рефлексов у человека..... 66

20 Особенности высшей нервной деятельности детей... 68

21. Развитие речи.......... . , 72

2.2. Обобщение и различение комплексных раздражителей. . 75

gjl/типы высшей нервной деятельности....... 77

2^' Сон и его физиологическое значение...... 79

25. Гигиеническая организация сна....

'•^ 26. Утомление и борьба с ним ......... 85

27. Режим в дошкольных учреждениях..

28. Гигиенические требования к проведению занятий и игр. 90

29. Детская нервность............ 94

5. Анализаторы............. 99

30. Общие закономерности функций анализаторов.... —

"31. Кожный анализатор........

32. Внутренние анализаторы......... .-^ 106

33. Обонятельный и вкусовой анализаторы .... ,/'' . 108°

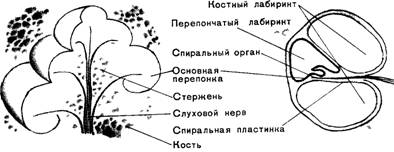

34. Слуховой анализатор........ •^•' • 112

35. Развитие слухового анализатора. Гигиена слуха /

36. Строение и развитие глаза/:'

37. Светопреломляющий аппарат глаза. . у •

38. Дальнозоркость и близорукость. . . 'Восприятие света и цвета.• .124

40. Пространственное зрение. . . •/ • • • * • .127

41. Гигиена зрения/. ..

6. Кровеносная система. . . • /• .135

42. Значение кровеносной системы./...,...—' А. Кровь/ l. 137

43. Состав крови , f. . ...... —

44. Возрастные особенности' крови у142

45. Антигены и антитела.../.....

46. Иммунитет ....../....•••• J^\

Б. Кровообращение.. . \lj^y

47. Сердце и его работа. .I—

48. Возрастные особенности строения и работы сердцаДвижение крови по сосудам у8

50. Регуляция кровообращения /....,.... 162

51. Тренировка сердца. . /. .....

7. Органы дыхания• • • . • 169

52. Строение органов дыхания......... —

53. Дыхательные движения.......... 1Z2

54. Развитие органов дыхания, г ^« . . ^Ъ

55. Голос и речь............. Г8Т

56. Значение правильного дыхания....*

57. Воздушный режим дошкольных учреждений

8. Пищеварение..........

58 Поступление пищи в пищеварительный 1ракт.... —

59. Переваривание пищи

60. Работа органов пищеварения в целом...

61. Возрастные особенности строения и работы органов пищеварения. ,

9. Питание • 201

62. Обмен веществ и энергии в организме...... —

63. Витамины. . __ у

64. Энергетическая с^ря1йга~вб*<еяа._ннормы питания

65. Физиолого-гигиенические основы бргаЯтгващпп питания

66. Вскармливание грудных детей. . . "n^ .

67. Организация питания детей от 1 года до 7 лет.

68. Желудочно-кишечные заболевания у детей69 Гигиена питания.........

10. Органы выделения........—

70. Образование мочи. . . ^ . ........ —

71. Выведение мочи из организма.....

11. Железы внутренней секреции.....

72 Гормональная регуляция функций организма.... — 73. Внутренняя секреция растущего организма..

12. Половые железы.........

74. Мужские и женские половые органы....... —

•>»•

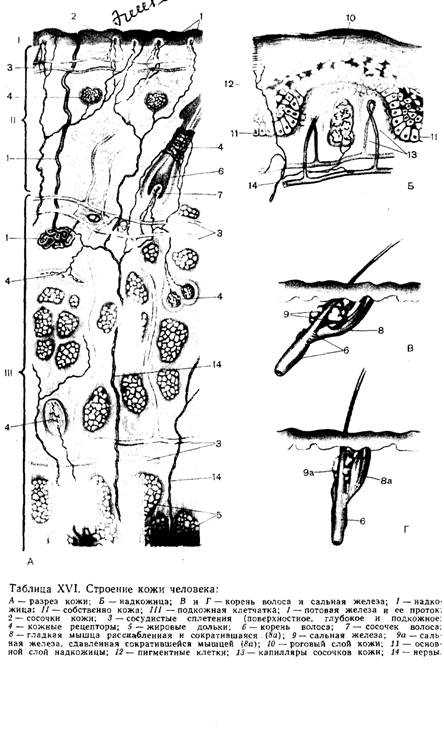

13. Кожа ...........

75. Строение и функции кожи......... —

76. Поражения кожи при различных заболеваниях. ^

77. Гигиена кожи и одежды.......

14. Закаливание детского организма.....

78. Основы закаливания........... —

79. Средства закаливания........

15. Инфекционные заболевания......

80. Общие сведения о заразных болезнях и борьбе с ними. —

81. Острые инфекционные заболевания....

82. Хронические - заразные заболевания....

16. Первая помощь при травмах и несчастных случаях. , 272

83. Травмы............... —

84. Ожоги и обморожения........

84. Укусы и попадание в организм инородных тел.

85. Потеря сознания.........

17. Санитарно-гигиеническая работа в дошкольных учреждениях ............

87. Гигиеническое воспитание детей......... —

88. Санитарно-просветительная работа....

Александр Николаевич Кабанов, Алла Павловна Чабовская

АНАТОМИЯ, ФИЗИОЛОГИЯ И ГИГИЕНА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

учебник для дошкольных педучилищ.

Редактор . Макет и оформление художника женской. Обложка художника Д. К. Иванова. Цветные таблицы -нова. Художественный редактор В. И. Рывчин. Технический редактор Г. Н. Зыкина. Корректоры и

Сдано в набор 5/V 1968 г. Подписано к печати 10/11 1969 г. 60Х90'/ц, Гипогр. № 3. Печ. л. 18+вкл. 1. Уч.-изд. л, 19,49+вкл, 1,06. Тираж 165 тыс, экз. (Тем. пл, 1968 г, № 5). А 04230.

Издательство «Просвещение» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41. Полиграфкомбияат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по печати, Минск, Красная, 23. Заказ № 000. Цена без переплета 62 к., переплет 18 к,

f ^

^ -

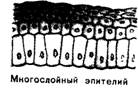

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ ТКАН

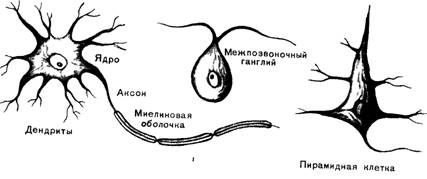

НЕРВНАЯ ТКАНЬ

Таблица I. Ткани человеческого организма.

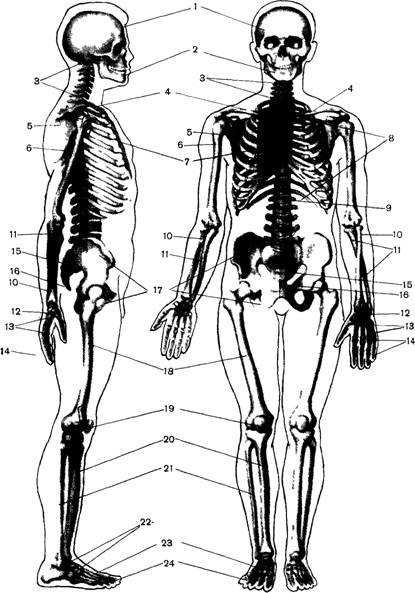

Таблица II Скелет человека.

/—череп, 2—нижняя челюсть, 3 — шейные позвонки, 4 — ключица, 5 — лопатка 6 — плечевая кость, 7 — грудная кость, 8 — ребра, 9 — поясничные позвонки 10 — лучевая кость, л—локтевая кость, и—запястье, И—пясть, 14 — кости пальцев, IS — крестец 16 — коп-чик, 17 — тазовые кости, и—бедро, 19 — коленная чашечка, 20 — большая берцовая кость 21 — малая берцовая кость, 22 — предплюсна, 23— плюсна, 24 — кости пальцев ноги

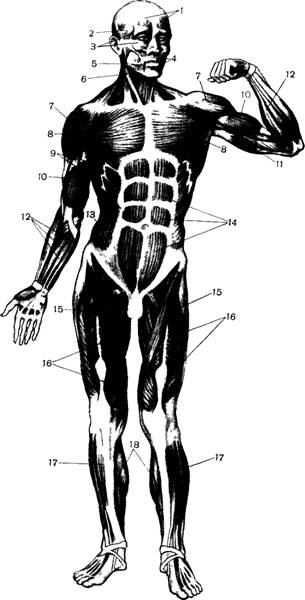

Таблица III Мышцы человека спереди /—лобная, собирающая кожу лба в поперечные складки, 2—височная, 3—круговая глаза, закрывающая глаз, 4 — круговая рта, закрывающая рот, 5 — жевательная (участвует в жевательных движениях), 6 — грудино ключично сосцевидная "7при ее сокращении с обеих сторон голова наклоняется книзу, при сокращении с одной стороны — поворачивается в противоположную сторону, наклоняясь в сторону сократившейся мышцы), 7 — дельтовидная (поднимает руку), 8—большая грудная (опускает руку, приводя ее вперед, при неподвижной руке поднимает грудную клетку), 3 — зубчатая (при усиленном вдохе поднимает грудную клетку), 10—двухглавая (сгибает руку в локте), //—трехглавая (разгибает руку в локте), 12 — сгибатели кисти и пальцев, 13 — косая брюшная (наклоняет туловище вперед и поворачивает в сторону), 14—прямая брюшная, сгибающая туловище вперед и опускающая грудную клетку, 15 — портняжная (сгибает ногу в колене и поворачивает голень внутрь, 16 — четырехглавый разгибатель бедра, /7 — передняя большеберцовая (разгибает голеностопный сустав), 18 — икроножная (сгибает голеностопный сустав), опуская переднюю и поднимая заднюю часть стопы, производит поднимание тела на носки)

Таблица IV. Мышцы человека сзади:

/—височная; 2 — затылочная; 3 — шейные (участвуют в движениях головы); 4 — трапеце-видная (оттягивает лопатку к позвоночнику); 5 — дельтовидная; 6 — двухглавая; 7 — трехглавая; 8—широкая спины (поворачивает руку внутрь и отводит ее назад); 9—разгибатели кисти и пальцев; 10—большая ягодичная (поворачивает бедро наружу); //—двухглавая бедра (сгибает ногу в колене); 12 — полусухожильная (разгибает ногу в тазобедренном суставе, сгибает в коленном и вращает голень внутрь); 13 — икроножная; 14 — ахил-лово сухожилие.

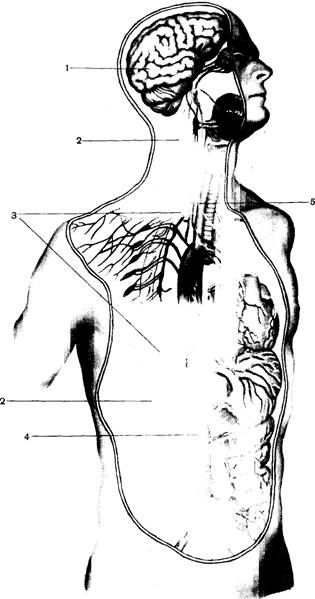

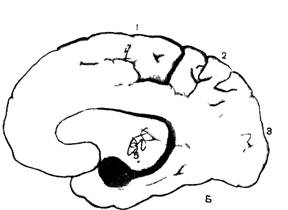

Таблица V. Нервная система человека:

7 — головной мозг; 2—спинной мозг; 3— пограничный ствол симпатической системы;

.<—нервные симпатические узлы на аорте (солнечное сплетение); 5 — блуждающий (парасимпатический нерв); симпатические нервы даны зеленым цветом, парасимпатические— желтым, остальные нервы — синим.

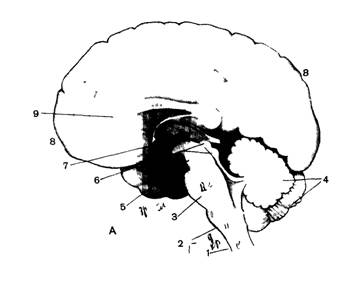

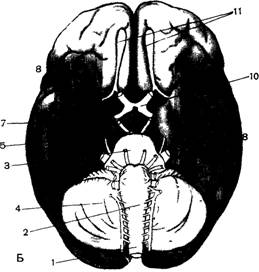

Таблица VI Головной мозг

А—правая половина мозга (вход с внутренней стороны), Б—нижняя поверхность мозга, /—верхний участок спинного мозга, 2—продолговатый мозг 3— мост 4—мозжечок, 5 — средний мозг, 6 — четверохолмие, 7 — промежуточный мозг, 8 — кора больших полуша рий, Я — мозолистое тело, соединяющее правое полушарие с левым, /О—перекрест зри тельных нервов, // — обонятельные луковицы

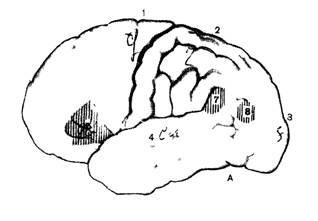

Таблица VII Локализация функций в коре больших полушарий А — наружная поверхность левого полушария, Б — внутренняя поверхнос шария / — двигательный центр, 2 — центры кожной чувствитечьности ) 4 — центры слуха. 5 — центры обоняния и вкуса, заштрихован»] it ut и течьный (б), слуховой (7), зрительный (в)

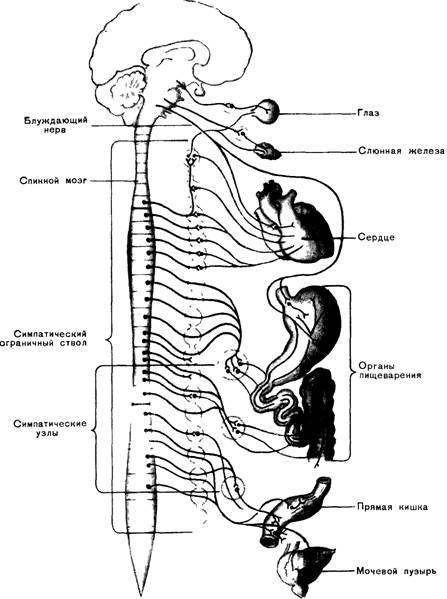

Таблица VIII Схема вегетативной нервной системы

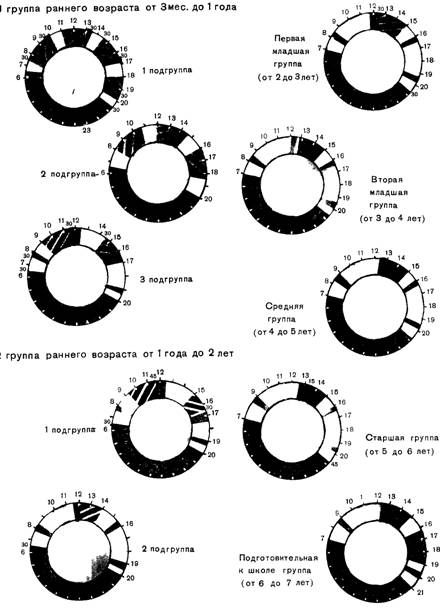

I1 Бодрствование Щ Приемы пищи

•^В Сон на свежем ——— Занятия ^^" воздухе ^^^

Таблица чХ. Схема режимов дня детей дошкольного возраста.

Сетчатка

Белочная оболочка

Зрительный нерв Сосудистая о( Таблица XI. Органы слуха и зрения

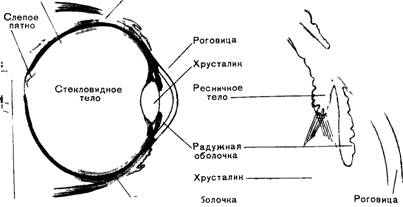

Таблица XII. Схема кровообращения:

Красным цветом обозначены сосуды, по которым течет артериальная кровь, синим — сосуды с венозной кровью, лиловым — система воротной вены: / — правая половина сердца;

г—левая половина сердца: а—аорта; 4— легочные вены; 5 — верхняя и нижняя полые вены; в—легочная артерия; 7 — желудок; в—селезенка; 9 — кишки; /О—печень; Л — воротная вена; !2 — почка.

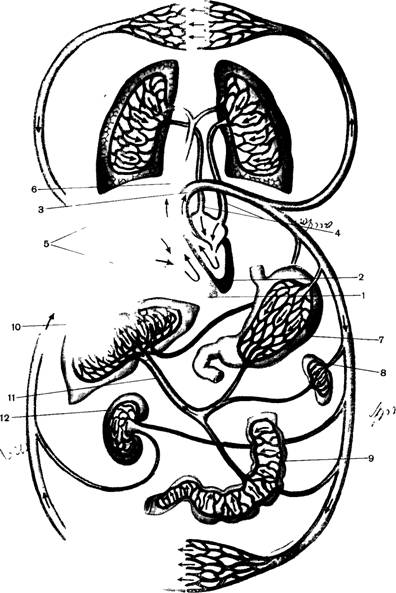

Таблица XIII. Изменения в кровообращении при рождении:

А — движение крови в плаценте; 6 — кровообращение плода; Я — кровообращение после рождения: /—пупочные артерии; la.—пупочные связки {заросшие артерии); 2—ворсинки;

Я—мельчайшая артерия, приносящая венозную кровь в ворсинку; 4 — мельчайшая вена. уносящая артериальную кровь из ворсинки; 5 и 6 — артерии материнского организма, изливающие кровь в промежутки между ворсинками, и вены, уносящие кровь оттуда; 5 — промежутки между артериями, заполненные кровью, поступающей из артерий (б) и вытекающей в вены (7) материнского организма; 8 — пупочная вена,; Да—круглая связка печени (заросшая вена); 9 — пупочное кольцо; /О—воротная вена; //—печень; 12 — нижняя полая вена; 13 — отверстие между предсердиями; 13а — заросшее отверстие; 14 — лёгочная артерия; 15 — проток между легочной артерией и аортой; /5а — заросший проток; 16— легкое.

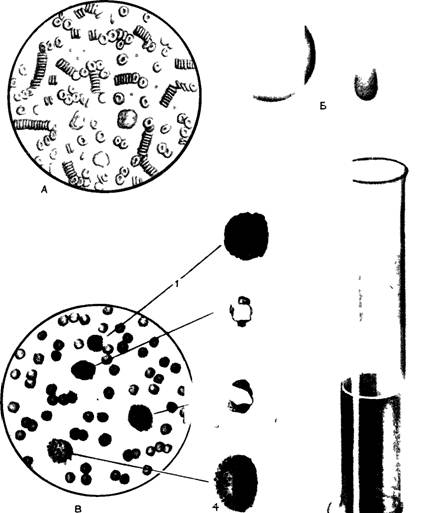

Таблица XIV Кровь человека

А — кровь под микроскопом видны три лейкоцита среди большого количества эритроцитов, Б — эритроцит, В — окрашенный препарат крови / — лимфоцит 2 — нейтрофил, 3 — эозино фил 4 — базофил Г — предохраненная от свертывания кровь после длительного отстаива ния между верхним слоем (плазмой) и нижним слоем (эритроцитами) виден тонкий слой лейкоцитов

Таблица XV Ядовитые растения

I - паслен, 2 - дурман, 3 - волчье лыко, 4 - белена, 5 - собачья петрушка

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |