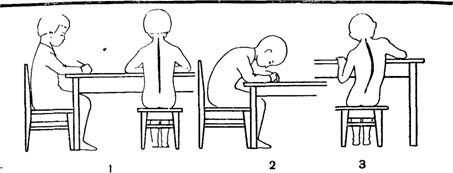

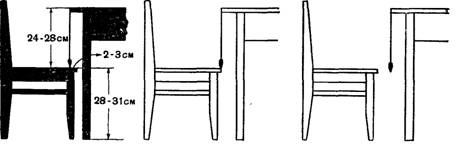

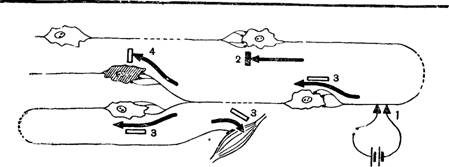

Высота стола над сиденьем, или дифференция, должна позволять ребенку свободно, без поднимания или опускания плеч, класть предплечья на крышку стола. При слишком большой дифференции ребенок, работая за столом, поднимает плечи, особенно правое, при слишком малой—он сгибается, сутулится (рис. 22).

Чтобы ребенок мог опираться спиной о спинку стула, дистанция спинки (расстояние между спинкой и краем стола, обращенным к сидящему) должна на 3—5 см превышать передне-задний диаметр грудной клетки. При этом расстояние между отвесными линиями, опущенными от переднего края стула и от заднего края стола, или дистанция сиденья, становится «отрицательной», а именно край стула на 2—4 см заходит под край стола (рис. 23). При нулевой дистанции сиденья, когда край стула и край стола находятся на одной отвесной линии, а также при положительной дистанции сиденья, когда стул несколько отодвинут от края стола, опираться на спинку стула при выполнении какой-либо работы за столом невозможно.

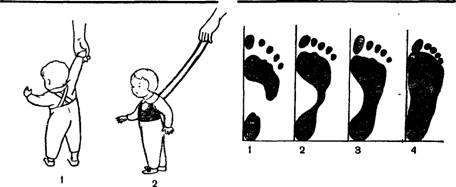

Плоскостопие. На формирование осанки сильно влияет форма стопы. При нормальной ее форме нога опирается на наружный продольный свод, а внутренний свод служит рессорой, обеспечивающей эластичность походки. Если мышцы, поддерживающие свод

36

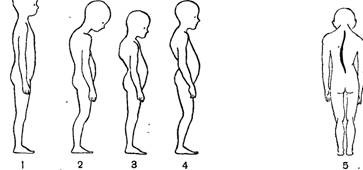

Рис. 20. Типы осанки:

;—нормальная; 2— сутулая; 3 — кифотическая; S — лордотическая; 5 — сколиоз.

стопы, ослабевают, вся нагрузка ложится на связки, которые, растягиваясь, уПЛОЩаЮТ СТОПу (рИС. 94)., При ПЛОСКОГТппни нярутпярт-

_ся опорная функция нижних конечностей,^ ухудшается их кровоснабжение. Ьтчего появляются_боли, а иногда и судороги в ногах. "Стопа становится потливой, холодной, синюшной. Уплощение сто-пы влияет на положение таза и позвоночника, что ведет к нарушению ^у-анки. Дети, страдающие плоскостопием, при ходьбе широко размахивают руками, сильно топают, подгибают ноги в коленях и тазобедренном суставе; походка их напряженная, неуклюжая.

Развитию плоскостопия_способствует заболевание рахитом, общая слабость и пониженное физическое развитие, а также излиш-няя тучность, при которой на стопу постоянно действует чрезмерная весовая нагрузка. У детей, преждевременно (до 10—12 месяцев) начинающих много стоять и передвигаться на ножках, развивается плоскостопие. Вредно сказывается на формировании стопы длительное хождение детей по твердому грунту (асфальту) в мягкой обуви без каблучка.

При плоской и даже уплощенной стопе обувь снашивается обычно быстрее, особенно внутренняя сторона подошвы и каблука. К концу дня дети часто жалуются, что обувь им тесна, хотя с утра она была им впору. Происходит это оттого, что после длительной нагрузки деформированная стопа еще более уплощается, а следовательно, удлиняется.

^Для предупреждения плоскостопия рекомендуются умеренные упражнения для мышц, ног и стоп, ежедневные прохладные ножные ванны, хождение босиком. Особенно рекомендуется хождение босиком летом по рыхлой, неровной поверхности, так как при этом ребенок непроизвольно переносит тяжесть тела на наружный край стопы и поджимает пальцы, что способствует укреплению

37

свода стопы. Для детей с нарушенной осанкой и плоскостопием в занятия по физической культуре и утреннюю гимнастику вводят специальные корригирующие упражнения.

Проведение занятий по развитию движений. С первых месяцев жизни для развития двигательной активности игрушки подвешивают над кроваткой и раскладывают на полу манежа. Стремясь дотянуться до них, дети быстрее овладевают новыми движениями. Очень важно, чтобы одежда не стесняла движений ребенка. Дети, которые постоянно лежат в кроватях, особенно плотно завернутые, становятся вялыми, апатичными, мышцы их делаются дряблыми, развитие движений запаздывает.

Занятия по развитию движений проводятся с детьми до года индивидуально, ежедневно по 5—8 минут, а с детьми от 1 до 3 лет — не только индивидуально, но и группами по 4—5 человек:

продолжительность занятий постепенно увеличивается до 18— 20 минут. Для детей 3 лет и старше проводятся специальные гимнастические упражнения, подвижные игры, утренняя гимнастика.

Нагрузка в подвижных играх и физических упражнениях должна строго дозироваться. Не рекомендуются упражнения с длительным напряжением мышц, что связано с задержкой или напряжением дыхания. Общая продолжительность занятий для детей 3—5 лет — 20 минут, для детей 6—7 лет — 25 минут.

Для большего эмоционального подъема, выработки чувства ритма и темпа физические упражнения проводят под музыку. Гимнастические стенки, заборчики для лазания, горки, стойки для прыжков, а также мячи, обручи, флажки и прочее оборудование позволяет быстрее усвоить нужные движения, делает занятия по гимнастике более увлекательными и менее утомительными.

В теплое время года занятия по развитию движений проводят на участке. Одежда во время занятий должна быть легкой, не стесняющей движений. Во время прогулок в зимнее время дети катаются на санках, лыжах, коньках; в летнее время — на велосипедах. На участке дети выполняют определенные виды труда: сажают цветы и овощи, рыхлят землю, поливают и пропалывают грядки, перевозят и переносят песок, землю, снег и проч. Все это хорошо способствует развитию мышц и двигательных навыков, но ' при условии, если инвентарь, которым дети пользуются (лопаты, грабли, тачки и проч.), соответствует росту, пропорциям тела и силам ребенка. Так, например, в велосипеде расстояние от сиденья до опущенной педали должно быть равно длине голени со стопой. В среднем для детей 3—5 лет оно равно 25, для детей 6—7 лет— 30 см. При этом наиболее удобно расстояние по вертикали от руля до сиденья для детей 3—5 лет — 18, а 6—8 лет — 20 см.

Детские коньки для лучшей их устойчивости должны быть небольшой высоты и иметь широкие лезвия. Ботинки для катания на коньках должны быть низкими, на тонкой подошве, без каблука, с твердым задником и шнуровкой от самого носка. Такие ботинки

38

Рис. 22. Положение тела ребенка при сидени» в зависимости от дифференции;

/ — дифференция достаточная; 2 — дифференция малая; 3—дифференция большая.

1 2 Рис. 23. Дисганция сидения:

/—отрицательная; 2—нулевая; 3 — положителшая.

Рис. 21. Как не надо (/) и как надо (2) водить ребенка, начинающего ходить.

Рис. 24. Отпечатки нормальной (/, 2, 3) и плоской (4) стопы

обеспечивают хорошую устойчивость стопы и предупреждают ее вывихи. Шнуруются ботинки у пальцев свободно, а на подъеме туго.

Систематические физические упражнения содействуют развитию двигательного аппарата детей, повышают возбудимость мышц, темп, силу и координацию движений, мышечный тонус, общую выносливость, способствуют формированию правильной осанки. Большая активность мышц влечет за собой усиление сердечной деятельности, иными словами, тренировку сердца — органа, от работы которого зависит обеспечение всего организма питательными веществами и обмен газов.

Вот почему в настоящее время придается такое большое значение правильной организации физического воспитания детей всех возрастов.

/ Вопросы. 1. Как растут кости в длину и ширину? 2. Каковы особенности скелета новорожденных? 3. Как изменяется с возрастом скелет ребенка? 4. Как развиваются с возрастом движения ребенка? 5. Какие мероприятия способствуют лучшему развитию двигательных навыков у детей? 6. Как отражается деятельность мышц на росте и развитии скелета ребенка? 7. Что такое координация движений и как она развивается у детей? 8. Как изменяется с возрастом сила и выносливость мышц, а также скорость выполнения двигательных актов? 9. Каковы признаки правильной осанки? 10. Какие виды неправильной осанки встречаются у детей и каково влияние неправильной осанки на организм ребенка? 11. Какие меры предупреждают образование неправильной осанки? 12. Какой должна быть правильная посадка за столом? 13. Что такое плоскостопие и как его предупредить? 14. Какие гигиенические требования предъявляются к организации и проведению занятий по развитию движений у детей? 15. Каким должно быть спортивное оборудование, предназначающееся для детей?

Задания. 1. Учащиеся должны ознакомиться: с методикой измерения роста, веса, окружности грудной клетки, определения состояния осанки и стопы у детей; с методикой оценки физического развития детей. 2. Провести наблюдения за занятиями по развитию движения у детей и дать гигиеническую оценку помещению, в котором они проводятся, одежде и обуви детей, физкультурному оборудованию. Познакомиться с движениями, способствующими исправлению осанки и плоскостопия.

3 НЕРВНАЯ СИСТЕМА

12. Общий обзор строения и функций нервной системы

Центральный и периферический отделы. В нервной системе различают центральный и периферический отделы (цв. табл. V). К центральному отделу относятся спинной мозг, расположенный в позвоночном канале, и головной мозг, находящийся внутри мозгового черепа. Снаружи головной и спинной мозг покрыты оболочками.

На разрезе мозга (как головного, так и спинного) можно заметить, что в одних местах нервная ткань имеет более темный оттенок— серое вещество, а в других более светлый — белое вещество. Серое вещество мозга состоит из огромного количества нервных клеток; его белое вещество представляет собой скопление нервных волокон, по которым проходит возбуждение.

Часть нервных волокон выходит за пределы мозга, образуя нервы, которые направляются к различным органам тела. Совокупность нервов составляет периферический отдел нервной системы.

Значение нервной системы. Существование организма невозможно без координации, т. е. согласования деятельности отдельных органов. Точной и быстрой координации требует выполнение любого двигательного акта. Согласованно должны работать и другие органы. Так, в зависимости от выполняемой работы мышцы по-разному должны снабжаться кровью, что обеспечивается сужением или расширением сосудов; одновременно изменяется частота и сила сердечных сокращений и дыхательных движений. Регуляция и координация работы органов, строгое подчинение их деятельности потребностям организма как единого целого осуществляются нервной системой. Она обеспечивает приспособление организма к постоянно меняющимся условиям жизни, ориентировку в окружающем мире. Нервная система может быть названа органом не только регуляции и координации деятельности организма, но и позна-

41

ния окружающего мира С деятельностью нервной системы связано мышление человека и все его поведение.

Рефлекс — основа нервной деятельности. С каждым органом тела нервная система связана двойными путями: по одним она получает информацию о том, что происходит как в самом организме, так и в окружающей среде, а по другим посылает ответные импульсы, воздействующие на работу органа. Нервные волокна, передающие возбуждение в центральную нервную систему, называются афферентными (т. е. приносящими) или центростремительными, а передающие его органам называются эфферентными (т. е. уносящими) или центробежными

Реакции организма, возникающие в ответ на раздражение и протекающие при участии нервной системы, называются рефлексами. Они лежат в основе всей деятельности нервной системы Всякое изменение, возникающее в любом органе тела, вызывает возбуждение соответствующих окончаний центростремительных нервов, что и влечет за собой рефлекторные реакции органов.

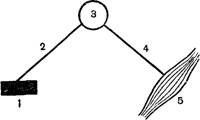

Путь, по которому пробегают импульсы, вызывающие ответную реакцию, называется рефлекторной дугой (рис 25). В каждой рефлекторной дуге различают: воспринимающие нервные окончания, или рецепторы, находящиеся во всех органах тела и очень чувствительные к раздражению; центростремительный путь, по которому импульсы направляются от рецепторов в центральную нервную систему, путь по центральной нервной системе, центробежный путь, по которому идут ответные импульсы к органам тела, орган, дающий ответную реакцию, например мышца, сердце, слюнная железа

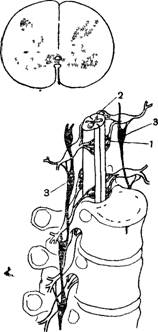

Спинной мозг. Спинной мозг тянется в виде толстого шнура, разделенного двумя бороздами на правую и левую половины (рис. 26) В центре спинного мозга проходит канал, который про должается в головной мозг. Рассматривая поперечный разрез спинного мозга, нетрудно заметить, что в середине расположено серое вещество, а по краям — белое. Участки серого вещества, раздражение которых вызывает работу тех или иных органов, условно называют нервными центрами этих органов. В сером веществе спинного м^зT;aнaxoдятcя^eнтpьГ^^^^^й7вшцaJ^^oнeчнocтeй^ а'также центры внутренних органе!Нервныеволокна, составляющие основную массу белого вещества, образуют проводящие пути. Они осуществляют связь между нейронами различных отделов мозга

Между каждой парой соседних позвонков от спинного мозга отходят слева и справа спинномозговые нервы — всего 31 пара Каждый нерв начинается двумя корешками — передним и задним. Через задние корешки возбуждение передается с периферии в спинной мозг, а через передние—от спинного мозга к мышцам и другим органам. Поэтому педедние корешки называют двигательными, а задние чувствующими" Оба корешка по выходе-дз - мозга ел ива - ются в один нерв Таким образом, нервы, идущие от спинного

42

Рис 26 Спинной мозг.

вверху — поперечный разрез спинного моз га, внизу—спинной мозг в почвоночном канале / — передние корешки нервов 2 — задние корешки", 3 — пограничный симпатический ствол.

Рис 25 Общая схема рефлекторной дуги

/ — рецептор 2 — центростремительный нерв if—центральная нервная сисгема, 4 — центробежный нерв 5 — орган, даю щий ответную реакцию

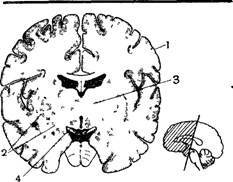

Рис 27 Серое и белое вещество на поперечном разрезе головного мозга / — кора больших полушарий 2 — подкор ковые двигательные ядра, 3 — бугры промежуточного мозга 4 — подбугровая область, справа — схема разреза

мозга, смешанные, в них находятся нервные волокна афферентные, (центростремительные) и афферентные (центробежные).

Головной мозг. Строение головного мозга изображено на цветной таблице VI. Участок головного мозга, который представляет собой непосредственное продолжение спинного, называется продолговатым мозгом. Он хорошо виден на нижней поверхности головного мозга, а также если разрезать весь головной мозг в продольном направлении на две равные части (цв. табл. VII). Впереди продолговатого мозга в виде поперечного вала расположен мост.

43

С продолговатым мозгом и мостом связана большая часть нервов головного мозга. Сюда идут центростремительные импульсы от органа слуха, кожи головы, слизистой оболочки полости рта. Отсюда выходят центробежные импульсы ко всем мышцам головы и слюнным железам. Через блуждающий нерв продолговатый мрзг связан с органами кровообращения, пищева. йеыи. я, и дыхания. Сле-довательно,, его деятельность имеет непосредственное отношение к важнейшим жизненным отправлениям: здесь находятся центры дыхательный, сердечно-сосудистый, мимических мышц лица, жевания, глотания, рвоты, кашля, слюноотделения и многие другие.

Позади продолговатого мозга и моста расположен мозжечок. Поверхность мозжечка, испещренная многочисленными бороздками, состоит из серого вещества. Сюда направляются импульсы с периферии, в частности от всех мышц тела, а также из коры больших полушарий и других отделов мозга. Мозжечок принимает участие в координации движений. Нарушение этой функции наблюдается при некоторых заболеваниях, а также при опьянении.

Небольшой участок мозга, расположенный над мостом, называется средним мозгом. Здесь ^яхпгтятгя скопления нервных клеток. или ядра, принимяотшир участие в регуляции ммтп^тчг. гп _тпнугя_ На задней стороне расположено четверохолмие—четыре бугорка, два из которых видны на продольном разрезе мозга (цв. табл. VII).

В четверохолмии находятся центры ориентировочных рефлексов на свет и звуки. Известно, что всякий внезапный звук или вспышка света вызывает рефлекторную реакцию: человек настораживается, поворачивает голову в сторону раздражителя. Подобные реакции имеют огромное биологическое значение. Они ориентируют организм в явлениях, происходящих в окружающей среде, т. е. помогают в них разбираться. Отсюда и их название.

Остальная часть мозга называется передним мозгом. Он состоит из межуточного мозга, граничащего со средним мозгом, и больших полушарий — основной массы головного мозга, покрывающей сверху и с боков все другие его части.

В межуточном мозге различают бугры, подбугровую область и некоторые другие участки (рис. 27). Через ядра бугров и смежных с ними образований проходят к большим полушариям афферентные пути от всех частей тела. Однако нельзя рассматривать бугры как простую передаточную станцию. Здесь информация перерабатывается и обобщается. Одна из функций бугров — участие в образовании эмоций, точнее, чувственной окраски ощущении^ При поражении бугров проявление эмоцийнередко нарушается. Так, одинаковое прикосновение к коже может сопровождаться то очень неприятным, то, наоборот, приятным ощущением^_Скопления серого веще^таа. расположенные в подбугровой области межуточного мозга, играют^весьма гуптрсткрину;о__рг>дь и регу^п^т^т]^"'^^"^ об-менавещедта-и .деятельдостд_внутденнихорганов.

В больших полушариях различают лобную, теменную, височную и затылочную доли (цв. табл. VII). Глубокая боковая борозда отделяет височную долю от лобной и теменной; другая (центральная) отграничивает лобную долю от трмрннпй _Ппнррунпгт^ бппт,-щих подушаряи__2остоит из серого вещества и называется корой^ Скопления серого вещества имеются и в глуоине оолЬШих полуша7 рий — это подкорковые ядра. Их функция связана с осуществлением сложных движений. При повреждении подкорковых ядер лицо становится неподвижным или, наоборот, вследствие чрезмерного сокращения мимических мышц, одна гримаса сменяет другую.

Кора больших полушарий. К коре больших полушарий стекает-ся информация__от^ всех органов. Чрезвычайно сильное развитие коры больших полушарий, особенно некоторых ее отделов—основной отличительный признак человеческого'мозга. Достаточно сказать, что у человека на долю коры, несмотря на" очень небольшую ее толщину Тот 2. до 4 мм в разных участках полушарий), ддихо-дится примерно '/з веса всего головного мозга. Это объясняется особенностью поверхности больших полушарий: она испещрена бороздами. Тонкий слой коры следует за каждым изгибом поверхности, образуя многочисленные извилины. Общая ее площадь достигает почти \|^ кв. м. В коре больших полушарий находится около 14 миллиардов клеток, что, составляеГоольше половины всех нерв-ных клеток головного и спинного мозга.

Функция отдельных участков коры неодинакова (цб. табл, VII). Информация с органов зрения поступает в затылочную область, с органов слуха—в височную, с кожи—в заднюю центральную область (позади центральной борозды), с мышц и сухожилий—в переднюю центральную область. Внутри каждой области можно наблюдать очень дробную локализацию. Так, в передней центральной извилине каждая мышца имеет свое определенное представительство в коре, иными словами, участок, раздражение которого вызывает ее сокращение. Мышцы, принимающие участие в более сложных и разнообразных движениях, имеют большую площадь коркового-представительства. Это особенно заметно при сравнении корковых центров мышц ноги туловища, отдельных частей руки, языка, голосовых связок, С особыми участками мозга связана членораздельная человеческая речь: двигательный центр речи связан с произнесением слов, слуховой центр — со слуховым восприятием речи, зрительный — с чтением, центр письма — с написанием слов. Установлено, однако, что функция речи связана не только с этими ограниченными участками коры, но и с многими другими.

Большая часть нервных путей, идущих как к коре, так и от коры, перекрещивается, а потому правое полушарие связано главным образом с левой половиной тела, а левое — с правой.

Вегетативная нервная система. Внутренние органы обладают Двойной иннервацией: к каждому из них* подходят два нерва — симпатический и парасимпатический. Симпатические нервы отходят

45

от грудного и верхней части поясничного отделов спинного мозга, гГпарасимпашческие—ог некоторых участков головного мозга (в основном от продолговатого) и от нижнего отдела спинного мозга. Симпатические и парасимпатические нервы образуют единую вегетативную систему (цв. табл. VIII).

Путь от центральной нервной системы к мышцам состоит из одного нейрона: его тело расположено в сером веществе спинного или стволовой части головного мозга, а длинный отросток (аксон), не прерываясь, тянется до мышцы. В вегетативной системе путь от центральной нервной системы до органа состоит из двух нейронов:

аксон первого нейрона подходит к телу второго нейрона, и лишь его аксон достигает иннервируемого органа.

Как правило, симпатический и парасимпатический нервы оказывают на пргяи^прптмппп^пп^ныр прйстния Так, симпатический нерв учащает сердечные сокращения, а парасимпатический ^ замедляет их. Парасимпатические нервы иннервируют главным образом внутренние органы, а симпатические направляются ко всем органам. Симпатические волокна подходят даже к скоплениям нервных клеток в спинном и головном мозге. Столь широкое распространение - симпатических нервов объясняется тем, что их функция связана с регуляпирй процессов рйдена • веществ, проте-кающих в каждой живой клетке.

13. Проведение возбуждения в нервной системе

Возбуждение как ответ на раздражение. Явления, связанные с возбуждением, издавна изучались на изолированном нервно-мышечном препарате лягушки, для получения которого чаще всего из задней лапки вырезают икроножную мышцу вместе с подходящим к ней седалищным нервом. При раздражении нерва в нем возникает возбуждение. Оно волной пробегает по нервным волокнам, переходит на мышцу и вызывает ее сокращение, которое легко зарегистрировать на специальном приборе—кимографе. Волна возбуждения, или импульс, распространяется по нервам с различной скоростью: в двигательных нервах—до 120 м/сек, а в симпатических — всего лишь несколько метров в секунду. Обнаружить возбуждение можно не только по сокращению мышцы, но и по тем изменениям, которые происходят в самом нерве. Первый, и притом обязательный, признак возбуждения, где бы оно ни возникло,— электрическая реакция.

Ритмический характер возбуждения. Одиночную волну возбуждения легко получить в искусственных условиях опыта. В естественных условиях, как правило, каждое, даже кратковременное раздражение рецепторов вызывает не одну волну, а ряд волн, следующих друг за другом с определенной частотой. Иными словами,

48

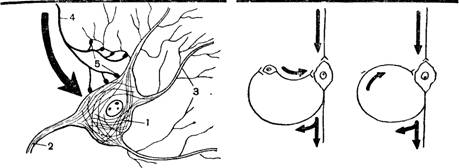

Рис. 28. Схема синапсов:

/—тело нервной клетки; 2—ее аксон;

3 — ее дендриты; 4 — аксон другой нервной клетки; 5 — синапсы.

Рис. 29. Кольцевая связь между нейронами.

возбуждение носит ритмический характер. Ритмическое возбуждение можно получить и в опыте на нервно-мышечном препарате лягушки. В качестве раздражителя обычно применяют электрический ток. Возбуждение возникает при каждом включении и выключении тока, а также при изменении его направления. Для ритмического раздражения пользуются прерывистым постоянным током или индукционным током. Новая волна возбуждения может возникнуть лишь по прекращении предыдущей волны. В двигательных нервных волокнах человека волна возбуждения длится около 0,001 доли секунды. Поэтому за одну секунду по нерву могло бы пройти до 1000 волн. Однако в естественных условиях волны возбуждения, или импульсы, проходят по нервам с небольшой частотой — обычно 10—30 импульсов в секунду.

Проведение возбуждения в центральной нервной системе. Аксон, т. е. длинный отросток одного нейрона, разветвляясь, подходит к телу или дендритам другого нейрона, образуя на его поверхности небольшие бляшки, или утолщения. Контакты между нейронами получили название синапсов (рис. 28). Возбуждение передается через синапсы с аксона одного нейрона на дендриты или тело другого нейрона. В передаче возбуждения участвуют химические вещества, образующиеся в окончаниях аксона. К телу и дендритам каждого нейрона подходят аксоны многих других нейронов. В свою очередь аксон образует ветви, которые подходят к разным нейронам, часто расположенным далеко друг от друга.

Многие группы нервных клеток, находящиеся в различных частях центральной нервной системы, связаны между собой двусторонне: возбуждение, возникшее в одной из них, передается в другую. Особое значение имеет своеобразная кольцевая связь: по ответвлению аксона импульс непосредственно или через промежуточные нейроны возвращается к той же самой нервной клетке (рис. 29).

47

Рис. 30. Схема прохождения импульсов с одного нейрона на другой:

/—раздражаемый участок нерва; 3 — возбуждение не переходит с тела клетки на дендрит;

3 — переход возбуждения на следующий нейрон или на мышцу; 4 — торможение.

(аксон) — от тела клетки в спинной мозг. В спинном мозгу этот отросток разветвляется: одна ветвь идет по белому веществу в нижележащие части спинного мозга, а другая направляется вверх. Обе чти ветви дают боковые веточки, которые вступают в серое вещество и здесь оканчиваются. Эфферентные нейроны имеют один длинный отросток (аксон) и -несколько коротких (дендритов). Тело нейрона находится в передних выступах, или рогах, серого вещества. Отсюда длинный отросток через передний корешок, а затем в составе спинномозгового нерва доходит до мышцы.

В двухнейронной дуге веточки аксона афферентного нейрона, подойдя к передним рогам серого вещества, соприкасаются с эфферентным нейроном. В трехнейронной дуге имеется еще один нейрон:

он называется промежуточным или вставочлым. Однако в подавляющем большинстве случаев возбуждение проходит через большое количество нейронов к различным отделам мозга.

Такая кольцевая связь может поддерживать рабочее состояние нервной клетки: в ней возникают все новые и новые импульсы.

Торможение нервных- клеток. Импульсы, поступающие в мозг, могли бы через многочисленные промежуточные нейроны распространиться по всем его отделам и вызвать общее возбуждение организма. В нормальных условиях импульсы проходят лишь по некоторым из множества возможных путей. Это объясняется возникновением в нервных клетках состояния торможения, при котором они временно теряют способность возбуждаться, а тем самым передавать импульсы другим клеткам. Торможение может возникать то в одних, то в других нейронах. В зависимости от того, какие нейроны в данный момент находятся в состоянии торможения, импульсы пройдут по тому или иному, но всегда определенному пути (рис. 30). Вот почему на одно и то же раздражение ответные реакции могут быть весьма различными.

Рефлекторные дуги. Простейшие рефлекторные дуги состоят из двух или тре-х нейронов (цв. табл. IX). Примером двухнейронной дуги может служить дуга коленного рефлекса. Если человека посадить на стул, предложив ему закинуть одну ногу на другую, а затем ударить ребром ладони или лучше легким молоточком по сухожилию ниже коленной чашечки, то нога подскакивает. Сухожилие, подвергшееся удару, прогибается и тянет за собой мышцу, разгибающую ногу в колене. Мышца растягивается, что вызывает раздражение находящихся в ней рецепторов. Возникающий при этом поток импульсов по афферентным нейронам доходит до спинного мозга, а оттуда по эфферентным возвращается к той же самой мышце, вызывая ее ответное укорочение (цв. табл. IX).

Тела афферентных нейронов находятся в заднем корешке спинномозгового нерва. Они имеют два длинных отростка: один проводит импульсы с рецепторов мышцы к телу клетки, а другой

48

14. Координация функций организма

Рефлекс как реакция всего организма. Поток импульсов, возникший при раздражении зрительных, болевых или других рецепторов, поступает в мозг и становится источником согласованной, координированной ответной деятельности организма. Например, наступив босой ногой на острый предмет, ребенок отдергивает ногу. Казалось бы, этот рефлекс осуществляется небольшой группой мышц ноги, одни из которых сокращаются, а другие расслабляются. В действительности, однако, в реакцию включается чуть ли не весь двигательный аппарат. Чтобы отдернуть ногу, нужно в течение некоторого времени сохранить равновесие, стоя на одной ноге, а для этого необходимо быстрое и точное перераспределение тонуса многочисленных мышц всего тела. Мало того, в реакцию включаются и другие органы: на короткое время задерживается дыхание, изменяется частота и сила сердечных сокращений. Ребенок может лечь на землю, заплакать или стиснуть зубы. Иными словами, в рефлекторную реакцию включаются многие органы.

Личный опыт говорит нам о том, что одно и то же раздражение в разных случаях приводит к совершенно различным, но всегда координированным реакциям. Сложность и разнообразие даже самых простых рефлексов объясняется возможностью распространения импульсов по разным направлениям в самые различные отделы мозга. Именно эта возможность позволяет говорить о рефлексе как о координированной реакции всего организма.

Значение афферентных импульсов. Афферентные импульсы не только первое звено каждого рефлекса. Их значение гораздо больше. Они — необходимое условие активного состояния нервной системы. Непрерывный поток импульсов, поступающий от рецепторов всех органов тела, создает в центральной нервной системе тот

49

уроьень возбудимости, который необходим для ее деятельности. Кроме того, афферентные импульсы несут текущую информацию о том, что происходит как в окружающей среде, так и в каждом органе тела. Без такой информации невозможно согласование деятельности отдельных органов, невозможно протекание координированных реакций.

Существует заболевание, при котором в спинном мозге нарушаются пути, проводящие импульсы от нижних конечностей в головной мозг. Иными словами, прекращается информация о том", в каком положении. находится каждая мышца, а следовательно, и вся нога в целом. Человек не знает, согнута она или разогнута. Лишь смотря на ноги, т. е. получая соответствующую информацию с органов зрения, он в состоянии выполнить необходимое движение ногами и сохранить равновесие при стоянии и ходьбе.

Иррадиация и индукция возбуждения и торможения. Возбуждение, возникшее в определенном участке нервной системы, в той или иной степени иррадиирует, т. е. распространяется, на другие участки. Прикоснувшись к горячему предмету, ребенок не просто отдергивает руку, а проявляет общую двигательную активность, начинает плакать. Это пример резко выраженной иррадиации возбуждения. Иррадиировать может и состояние торможения. Под влиянием очень сильного или длительного раздражения возникшее в нервной системе возбуждение сменяется торможением. Оно легко распространяется на другие участки, что ведет к общему понижению возбудимости нервной системы, и человек перестает реагировать на такие раздражения, которые раньше вызывали соответствующие реакции.

Иррадиация чаще всего проявляется в общем повышении или понижении возбудимости нервной системы. Так, например, возбудимость повышается при получении радостной вести и понижается при получении печальной. В первом случае человек становится бодрым, жизнерадостным, а во втором — подавленным, ко всему безразличным. Проявляется иррадиация и в увеличении количества органов, принимающих участие в реакции. Так, при сильном сжимании кисти сокращаются мышцы руки и даже других частей тела.

Важнейшее условие координации'— выключение из реакции тех органов, функция которых препятствует осуществлению данного рефлекса. Так, например, при сгибании руки в локте мышцы-разгибатели расслабляются, при выдохе расслабляются вдыхательные мышцы. Объясняется это тем, что в мозге могут устанавливаться определенные взаимоотношения между отдельными группами нервных клеток, например между центрами различных мышц: повышение возбудимости или возбуждение одних групп может сопровождаться понижением возбудимости или торможением других. Такое наведение противоположного состояния называется индукцией. Различают отрицательную индукцию, когда в ответ на появление очага возбуждения или повышенной возбудимости в других участ-

50

ках мозга возбудимость понижается, и положительную индукцию, т. е. повышение возбудимости, вызываемое появлением очага торможения или очага пониженной возбудимости. Примером положительной индукции может служить всем известный факт, что зубная боль, которая днем ощущается слабо, ночью становится почти непереносимой. Это объясняется тем, что ночью, на фоне торможения или резко сниженной возбудимости большей части мозга, возбужденным остается тот его участок, к которому подходят импульсы от больного зуба. Под влиянием индукции возбудимость этого участка значительно повышается.

Если бы явления иррадиации или индукции захватывали весь мозг, была бы невозможна никакая координация. В действительности. и иррадиация, и индукция носят, как принято говорить, избирательный характер: в каждом отдельном случае они захватывают лишь определенные группы клеток. При этом в той или иной степени участвуют оба процесса; возбудимость одних клеточных групп изменяется под влиянием иррадиации, а других — под влиянием индукции. Мало того, как индукция, так и иррадиация могут протекать во времени. Иными словами, нервные клетки после возбуждения в силу индукции переходят в состояние пониженной возбудимости, а торможение может смениться повышенной возбудимостью. Иррадиация во времени проявляется в сохранении клетками сосюяния повышенной или пониженной возбудимости в течение некоторого времени по окончании действия раздражителя. Существенную роль при этом играет описанная выше кольцевая связь между нейронами.

Иррадиация и индукция взаимно ограничивают друг друга. Как правило, слабые очаги возбуждения и торможения не вызывают значительной индукции, что способствует процессу иррадиации. Чем сильнее очаг возбуждения или торможения, тем интенсивнее проявляется индукция и, следовательно, тем менее благоприятны условия для иррадиации. При очень сильном очаге возбуждения или торможения, наоборот, иррадиация оказывается столь значительной, что преодолевает препятствия, создаваемые индукцией.

Если человек выполняет работу, которая для него важна или 'интересна, либо читает увлекательную книгу, очаги возбуждения в мозге могут оказаться достаточно сильными, чтобы вызвать мощную индукцию. В результате возбудимость многих других участков мозга сильно понижается. Это проявляется в том, что человека не отвлекают посторонние мысли, у него не рассеивается внимание, и он даже не замечает, что происходит вокруг. При действии слабых раздражителей, например при чтении очень скучной книги, внимание, наоборот, легко рассеивается, что связано с превалированием иррадиации возбуждения.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |