.121

зоркого, но и для нормального глаза взрослого. Такая кажущаяся близорукость объясняется очень большой силой аккомодации, превышающей 20D и связанной со способностью хрусталика принимать при сокращении ресничной мышцы почти шарообразную форму (рис. 48, 2).

В течение первых лет жизни передне-задний диаметр глаза быстро растет, достигая к Г/а годам 92%, а к 3 годам 94% диаметра глаза взрослого человека. Соответственно уменьшается детская дальнозоркость. Она окончательно исчезает в школьном возрасте. Это означает, что в течение всего дошкольного возраста ребенок аккомодирует, следовательно, напрягает зрение, даже тогда, когда смотрит вдаль.

Кажущаяся близорукость также сохраняется в течение всего дошкольного возраста. Даже в 7-летнем возрасте расстояние до ближайшей точки ясного видения, как правило, не превышает 6— 7 см. Поэтому, когда ребенок дошкольного возраста старательно рисует или внимательно рассматривает, он так низко склоняет голову, что легко принять его за близорукого.

В последующие годы эластичность хрусталика все заметней уменьшается, что ведет к падению силы аккомодации, а тем самым и к удалению от глаза ближней точки ясного видения. ^ Близорукость. Близорукость чаще всего связана с увеличением передне-заднего диаметра глаза. В близоруком глазу параллельные лучи сходятся не на сетчатке, а впереди нее. На сетчатке сойдутся лучи, исходящие от более близких предметов. При сильной близорукости дальняя точка ясного видения может находиться на расстоянии меньше 25 см от глаза. У взрослого при ее отстоянии на 25 см ближняя точка находится в 7 см от глаза, а при отстоянии дальней точки на 10 см ближняя находится на расстоянии 5 см.-Для исправления близорукости применяют очки с вогнутыми стеклами, которые, уменьшая преломление, позволяют лучам, идущим от удаленных предметов, сходиться на сетчатке (рис. 49).

У детей не кажущаяся, а настоящая близорукость выявляется, как правило, лишь после трехлетнего возраста. Чаще всего близорукость передается по наследству. Однако она может быть и приобретенной. Развитию близорукости способствует усиленное напряжение органа зрения во время занятий, рассматривания картинок, вышивания и др., особенно если не соблюдаются гигиенические требования к посадке, освещению помещений, к учебным и наглядным пособиям. Близорукость чаще развивается у ослабленных детей.

Близорукость может резко изменить поведение и даже характер ребенка. Он становится рассеянным, близко подносит предметы к глазам, прищуривается, горбится, жалуется на головные боли, боли в глазах, на то, что предметы перед глазами расплываются. Некоторые дети при сосредоточенном рассматривании предметов, особенно при утомлении, начинают косить глазами. Все это не должно

m

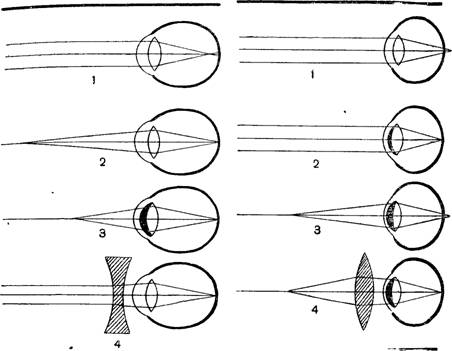

Рис..49. Схема аккомодации близорукого глаза:

/— без аккомодации (параллельные лучи пересекаются впереди сетчатки); г—самая дальняя точка ясного видения (без аккомодации): 3— ближняя точка ясного видения (при. максимальной аккомодации);

4 — исправление зрения при помощи вогнутых стекол.

Рис. 50, Схема аккомодации дальнозоркого глазаг

/ — без аккомодации (параллельные лучи пересекаются позади сетчатки); 2—частичная аккомодация при смотрении вдаль; 3 — при максимальной аккомодации лучи от точки, находящейся в 25 см от глаза, пересекаются позади сетчатки;

4 — исправление зрения при помощи выпуклых стекол.

пройти мимо внимания воспитателя. При подозрении на близорукость. ребенка надо направить к офтальмологу, т. е. врачу по глазным болезням.

Детей с плохим Прением обычно во время занятий сажают ближе к источнику света и к столу воспитателя. Воспитатели должны следить за тем, чтобы выписанные детям очки. были правильно по--догнаны к глазам, а заушины очков удобно и плотно держались за ушами. При постоянном перекашивании, сползании очков они могут оказаться бесполезными и даже вредными, а потому при выявлении дефектов очки надо отдавать оптику для исправления. Дети, которым выписаны очки, обязательно должны пользоваться ими. В противном случае близорукость будет быстро прогрессировать. . .

1ДЗ

Дальнозоркость. При дальнозоркости человек ясно видит более или менее удаленные предметы, что объясняется уменьшенным передне-задним диаметром глазного яблока. В дальнозорком глазу параллельные лучи сходятся позади сетчатки. Чтобы они сошлись на сетчатке, глаз должен аккомодировать. Иными словами, без аккомодации дальнозоркий глаз вообще не может ясно видеть. Поскольку сила аккомодации частично используется при установке глаза на даль, ее остающейся силы недостаточно для ясного видения близких предметов. Поэтому при дальнозоркости ближняя точка ясного видения всегда отстоит от глаза на большее расстояние, чем при нормальном зрении. Для исправления дальнозоркости необходимо усилить преломление при помощи очков с двояковыпуклыми стеклами (рис. 50). У детей дошкольного возраста дальнозоркость выявляется редко.

39. Восприятие света и цвета

Светочувствительный аппарат глаза. Луч света, пройдя через оптические среды глаза, пронизывает сетчатку и попадает на ее наружный слой (рис. 51). Здесь находятся рецепторы зрительного анализатора. Это особые, чувствительные к свету клетки—палочки и колбочки (см. цв. табл.). Чувствительность палочек необычайно велика. Они дают возможность видеть в сумерки и даже ночью, но без различения цвета, так как возбуждаются лучами почти всего видимого спектра. Чувствительность колбочек по крайней мере в 1000 раз меньше. Они приходят в состояние возбуждения лишь при достаточно сильном освещении, но зато позволяют различать цвета.

Вследствие низкой чувствительности колбочек различение цветов к вечеру становится все более затруднительным и в конце концов исчезает.

В сетчатке человеческого глаза на площади примерно 6— 7 кв. см насчитывают около 7 млн. колбочек и около 130 млн. палочек. Распределены они в сетчатке неравномерно. В центре сетчатки, как раз против зрачка, находится так называемое желтое пятно с углублением посредине — центральной ямкой. Когда человек рассматривает деталь какого-нибудь предмета, ее изображение попадает на центр желтого пятна. В центральной ямке имеются только колбочки (рис. 52). Здесь их диаметр по крайней мере вдвое меньше, чем в других участках сетчатки, и на 1 кв. мм их количество достигает 120—140 тыс., что способствует более ясному и отчетливому видению. По мере удаления от центральной ямки на-. чинают встречаться и палочки, сначала небольшими группами, а потом все в большем количестве, а колбочек становится меньше. Так, уже на расстоянии 4 мм от центральной ямки на 1 кв. мм приходится около 6 тыс. колбочек и 120 тыс. палочек.

124

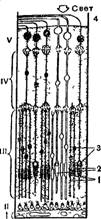

Рис. 51< Схема строения сетчатки.

I—.прилегающий к сетчатке край сосудистой оболочки;

II — слой пигментных клеток; III— слой палочек и колбочек; IV и V — два последовательных ряда нервных клеток, на которые переходит возбуждение с палочек и колбочек;

1 — палочки; 2 — колбочки; 3 — ядра палочек и колбочек;

4 — нервные волокна.

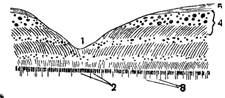

Рис. 52. Строение сетчатки в области желтого пятна (схема):

/ — центральная ямка; 2 — колбочки; 3 — палочки; 4 — слои нервных клеток; 5 — нервные волокна, направляющиеся к слепому пятну,

В полутьме, когда колбочки не функционируют, человек лучше различает те предметы, изображение которых попадает не на желтое пятно. Он не заметит белого предмета, если направит на него взор, так как изображение попадет на центр желтого пятна, где нет палочек. Однако предмет станет видимым, если перевести взор в сторону на 10—15°. Теперь изображение попадает на участок сетчатки, богатый палочками. Отсюда при большой фантазии может возникнуть впечатление «призрачности» предмета, его необъяснимого появления и исчезновения. На этом основаны суеверные представления о призраках, блуждающих по ночам.

При дневном свете человек хорошо различает цветовые оттенки предмета, на который он смотрит. Если же изображение попадает на периферические участки сетчатки, где мало колбочек, то различение цветов становится неотчетливым и грубым.

В палочках и колбочках, как и на фотопленке, под влиянием света происходят химические реакции, действующие как раздражитель. Возникающие импульсы приходят от каждого пункта сетчатки в определенные участки зрительной области коры больших полушарий.

Цветовое зрение. Все многообразие цветовых оттенков может быть получено путем смешения трех цветов спектра — красного, зеленого и фиолетового (или синего). Если быстро вращать диск, составленный из этих цветов, он будет казаться белым. Доказано, что цветоощущающий аппарат состоит из трех видов колбочек:

одни преимущественно чувствительны к красным лучам, другие — к зеленым, третьи — к" синим. От соотношения силы возбуждения каждого вида колбочек и зависит цветовое зрение.

Наблюдения за электрическими реакциями коры больших полушарий позволили установить, что мозг новорожденного реагирует

125

не только на свет, но и на цвет. Способность различать цвета была обнаружена у грудного ребенка методом условных рефлексов. Различение цветов становится все более совершенным по мере образования новых условных связей, приобретаемых в процессе игры. ^ Дальтонизм. В конце XVIII в. известный английский естество-. •испытатель Джон Дальтон подробно описал расстройство цветового зрения, которым он сам страдал. Он не отличал красного цвета. от зеленого, а темно-красный казался ему серым или черным. Такое нарушение, получившее название дальтонизма, встречается примерно у 8% мужчин и очень редко у женщин. Оно передается по наследству через поколение по женской линии, иными словами, от деда к внуку через мать. Бывают и другие расстройства цветового зрения, но они встречаются очень редко. Страдающие дальтонизмом могут долгие годы не замечать своего дефекта. Иногда человек узнает о нем при проверке зрения для поступления на работу, которая требует отчетливого различения красного и зеленого цветов (например, машинистом на железнодорожном транспорте).

Ребенок, страдающий дальтонизмом, может запомнить, что этот шарик красный, а другой, побольше, зеленый. Но если дать ему два одинаковых шарика, отличающихся только по цвету (красный и зеленый), то он не сумеет их различить. Такой ребенок путает цвета при сборе ягод, на занятиях по рисованию, при подборе цветных кубиков по цветным картинкам. Видя это, окружающие, в том числе и воспитатели, обвиняют ребенка в невнимании, или обдуманной. шалости, делают ему замечания, наказывают, снижают оценку за выполненную работу. Такая незаслуженная кара может только отразиться на нервной системе ребенка, повлиять на его дальнейшее развитие и поведение. Поэтому, в тех случаях, когда ребенок путает илц долго не может усвоить те или иные цвета, его следует по-' казать врачу-специалисту, чтобы выяснить, не результат ли эта врожденного дефекта зрения. •

Острота зрения. Остротой зрения называется способность глаза различать мельчайшие детали. Если лучи, исходящие от двух рядом расположенных точек, возбуждают одну и ту - же или две соседние колбочки, то обе точки воспринимаются как одна более крупная. Дл» их раздельного видения необходимо, чтобы между;

возбужденными колбочками находилась еще одна. Следовательно, максимально возможная острота зрения: зависит от толщины колбочек в центральной ямке желтого пятна. Высчитано, что угол, под которым падают на сетчатку лучи от двух точек, максимально сближенных, но видимых раздельно, равен '/во0, т. е. одной угловой минуте. Этот угол и принято считать за норму остроты зрения. Острота зрения несколько меняется в зависимости от силы освещения.-Однако и при одной и той же освещенности она может значительно меняться. Она увеличивается под влиянием тренировки, если, например, человеку приходится иметь дело. с тонким .различением мелких предметов. При утомлении острота зрения понижается.

m

40; Пространственное зрение

, ; Бинокулярное зрение/У большинства животных каждый глаз имеет свое отдельное поле зрения. Человек значительную часть полей зрения обоих глаз видит одновременно и правым и левым глазом, что значительно улучшает зрительную оценку расстояний и позволяет видеть объемную форму предметов.

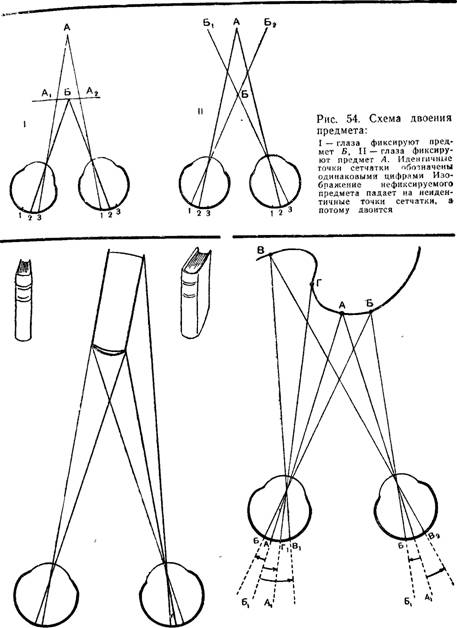

. При бинокулярном зрении оба глаза должны быть всегда точно установлены на один и тот же пункт поля зрения, чтобы изображение каждой части видимого предмета занимало в обеих сетчатках совершенно одинаковое положение, иными словами, чтобы попадало на их идентичные, т. е. тождественные, точки (рис. 53)^ Клетки зрительной области коры больших полушарий, к которым;

приходят импульсы от идентичных точек обеих, сетчаток, тесно связаны между собой. Их одновременное возбуждение позволяет четко видеть предмет. Стоит слегка надавить сбоку глазное яблоко и тем самым несколько сместить его, как изображение раздваивается, становится неясным. Это происходит потому, что изображение поп-адает на неидентичные точки обеих сетчаток.

Установка глаза на ту или иную точку поля зрения обеспечивается шестью мышцами, которые одним концом прикрепляются к глазнице, а другим — к определенным участкам поверхности глазного яблока. Оно вращается в различном направлении в зависимости от того, какие из этих мышц сокращаются.

У новорожденного движения обоих глаз часто бывают недостаточно согласованны. Иногда движение одного глаза отстает от движения другого, и ребенок косит глазами; мало того, один глаз может. даже остаться неподвижным. Наблюдая за ребенком, можно обнаружить, что его как бы безучастный взгляд по временам оживляется. Это происходит в тот момент, когда оба глаза согласованно фиксируют какой-то предмет и ребенок ясно его видит. Если предмет медленно передвигается, ребенок пытается следить за ним глазами, а при неудаче начинает вращать глаза во все сторонь;, проявляя беспокойство, которое проходит, как только взор снова упадет на предмет. Через несколько дней после рождения-движения обоих глаз становятся хорошо согласованными. Однако во вре--.мя сна согласованность еще долгое время может нарушаться. ^^'уКосоглазие. Нарушения согласованного движения глазных яблок, а также дефекты оптической системы одного или двух глаз могут привести к устойчивому косоглазию. Сначала оно бывает заметным только при утомлении или сосредоточенном рассматривании какого-либо предмета, а в дальнейшем усиливается и становится'постоянным. Острота зрения косящего глаза резко снижается, ухудшается возможность правильно определять расстояние между предметами, их размеры, объем.

У детей косоглазие чаще всего появляется на 2—3-м году жиз< ни,, иногда становится заметным после какой-либо тяжелой болез«

127

ни или испуга. Очень важно своевременно выявить косоглазие и показать ребенка врачу, так как оно хорошо излечимо лишь в началь-;. ных стадиях. При возникновении косоглазия в одном глазу вся зри^' тельная нагрузка переносится на здоровый глаз, а больной глаз, перестав упражняться, постепенно перестает функционировать и атрофируется. При косоглазии назначают очки, даже если ребенку 1—2 года. Выписанные очки дети должны носить постоянно, снимая их только при умывании и отходе ко сну.

Развитие пространственного зрения. Известны случаи, когда взрослый человек, родившийся слепым, после операции становится зрячим. Такому человеку, хотя и не сразу, но довольно быстро удается фиксировать взором предметы. Гораздо труднее ему ориентироваться в пространстве: он не может определить зрением ни величину или форму предмета, ни его положение в пространстве —вверху или внизу, справа или слева, близко или далеко. Лишь сопоставляя зрительные ощущения с хорошо знакомыми осязательными и двигательными, он постепенно научается пользоваться зрением.

У ребенка уже в первые месяцы жизни одновременная информация, получаемая с рецепторов различных анализаторов — зрительного, кожного, двигательного, слухового, становится источником образования в коре больших полушарий многочисленных условных связей, позволяющих ориентироваться в пространстве. Двигая ручками, ребенок сначала случайно прикасается к. висящей перед ним игрушке. В этот момент в кору больших полушарий поступает сигнализация с мышц руки о ее положении в пространстве, с мышц шеи о положении головы, с мышц глазного яблока о направлении зрительной оси, с рецепторов сетчатки о видимой игрушке, с кожных рецепторов о прикосновении к предмету. После неоднократного повторения такой информации в коре больших полушарий образуются соответствующие условные связи, в результате которых ребенок может произвести движение руки, необходимое для того, чтобы прикоснуться к игрушке. Другая игрушка, висящая рядом с первой, станет источником несколько измененной информации о положении руки, зрительной оси, а потому измененным окажется и движение руки, необходимое для прикосновения к игрушке.

С возрастом зрительная информация становится все более сложной и дифференцированной. Ребенок ощупывает предмет, вертит его в руках, сжимает. Начав ходить, ребенок идет к предмету, бросает его, снова находит — знакомство с пространством расширяется. Так постепенно, в результате образования множества новых условных связей ребенок получает возможность при помощи зрения познавать окружающий мир.

Одновременно развивается способность определять степень удаленности предмета и ощущать его объемность, или рельефность, т. е. неодинаковую удаленность его частей от глаза. О расстоянии до предмета информируют глазные мышцы. Когда предмет находится далеко, зрительные оси обоих глаз, т. е. линии, соединяющие фик-

128

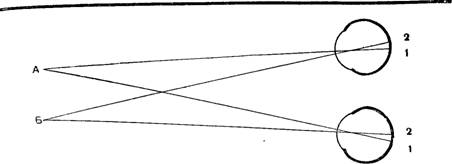

Рис. 53. Схема бинокулярного зрения:

ГИС. iJ^. ^_>лста vrm^ivJ 41/1^11^1 w k^^im/i.

изображение пунктов А и Б падает на идентичные точки обеих сетчаток, обозначенные одинаковыми цифрами.

сируемую точку поля зрения с центральной ямкой желтого пятна, идут параллельно. По мере приближения предмета правый глаз поворачивается влево, а левый — вправо. Чем ближе предмет к глазу, тем больше становится угол между зрительными осями. Если один предмет находится в 20—30 см от глаза, а другой—сзади первого в 2—3 м от глаза, можно наблюдать интересное явление двоения. Когда человек смотрит двумя глазами на ближний предмет, дальний двоится; при переводе зрения на дальний, двоится ближний предмет. Это происходит потому, что изображение нефиксируемой точки попадает не на идентичные точки сетчатки, как это показано на схеме (рис. 54). При фиксации ближней точки изображение дальней оказывается в правом глазу левее центральной ямки, а в левом — правее ее. В этом нетрудно убедиться, если прикрывать рукой то один, то другой глаз: исчезает точка на стороне закрытого глаза. При фиксации дальней точки получается обратная картина: изображение ближней точки в правом глазу правее, а в левом — левее центральной ямки. Если закрыть один глаз, исчезнет точка на стороне, противоположной закрытому глазу.

Двоение точек, находящихся ближе или дальше той, на которую направлен взор, не только не мешает видению, но в некоторой мере облегчает определение расстояния от точек до глаза, а главное, дает возможность различать рельеф предмета, видеть его объемно. Как известно, расстояние между зрачками глаз около 60 мм. Следовательно, при бинокулярном зрении, особенно когда предмет не плоский и находится недалеко, человек видит его с двух разных позиций, а следовательно, неодинаково. Если, н-апример, держать перед собой закрытую книгу так, чтобы один глаз видел только корешок, то другой будет видеть, помимо корешка, сильно скошенную поверхность обложки (рис. 55). При таком частичном несоответст-

5

129

вии полей зрения должно было бы легко возникать двоение из-за непопадания на идентичные точки сетчатки тех лучей, которые исходят от более близких или более далеких участков видимого предмета. Предположим, человек смотрит на точку А поверхности, одна часть которой вогнута, а другая—выпукла (рис 56). Нетрудно заметить, что лучи от точки Б достигают обеих сетчаток левее центральной ямки, лучи - от точки В — правее ее, а от точки Г лучи попадают лишь в один глаз. Таким образом, вместо резкого двоения, изображенного на схеме рисунка 54, здесь двоение несколько менее выражено, так как лучи попадают на точки сетчатки, мало удаленные от идентичных точек. Подобное двоение воспринимается как небольшое изменение (увеличение или уменьшение) расстояни-я от' глаза.

Уже в первые годы жизни образуются многочисленные условные связи, на основании которых" степень несоответствия отдельных участков изображения предмета на сетчатке позволяет судить об объемном рельефе фигуры. Дети 3—4 лет уже видят форму предметов объемно и легко отличают на расстоянии круг от шара, квадрат от куба, треугольник от пирамиды или конуса, хотя названий геометрических фигур они не знают.

Характерная особенность глазных яблок — их непрерывные движения. Даже если человек пристально смотрит на какую-нибудь точку, зрительные оси обоих глаз незначительно смещаются" то в одном, то в другом направлении. Полное прекращение движений глазного яблока приводит к тому, что каждая колбочка находится под непрерывным, одинаковым воздействием световых лучей и очень быстро теряет чувствительность вследствие адаптации к раздражению. При мелких, но непрерывных движениях глазного яблока на каждую отдельную колбочку воздействуют лучи, исходящие от меняющихся точек рассматриваемого предмета — то от светлых, то от темных. При этих условиях в течение длительного времени может сохраняться достаточно высокая чувствительность рецепторов сетчатки, необходимая для четкого зрения. Эта характерная особенность глаз хорошо выражена уже у новорожденных, но у них движения правого и левого глаза плохо координированы.

41. Гигиена зрения V

Организация занятий, требующих напряжения зрения.

Чрезмерное напряжение зрения, если оно часто повторяется, способствует развитию близорукости, а нередко и косоглазия. Поэтому необходимо большое внимание уделять организации такой обстановки, которая облегчает функцию органов зрения. Глаза напрягаются при недостаточном освещении, а также при сильной аккомодации. Поэтому надо следить за освещением помещений, в которых занимаются дошкольники, и за правильным расстоянием

Рис. 55. Объемное видение при бинокулярном зрении.

Рис. 56. Схема объемного видения;

Л — фиксируемая точка; а| — ее изображение на сетчатке; изображение точки В падает на идентичные точки сетчатки (5i). а точки и (более удалецной) — на неидентичные точки (Д| и Bi); точка Г видима только одним глазом (Fi)»

5-

от рабочей поверхности до глаз: менее всего утомляется зрение при расстоянии, равном 15—20 см. На занятиях, связанных с длительным напряжением глазных мышц (рисование, лепка, вышивание), время от времени надо отвлекать детей от'работы каким-либо замечанием или показом наглядных пособий, чтобы переключить зрение с близкого расстояния на далекое и дать отдых ресничной мышце.

Особое внимание надо обращать на правильную с гигиенической точки зрения организацию просмотра диапозитивных фильмов и телевизионных передач. Количество кадров в диапозитивном фильме не должно превышать для младших групп детского сада 25—30, средних 35—40 и старших 45—50. Детям 3—5 лет рекомендуется смотреть не более одного фильма (15—20 минут), а старшим (6—7 лет) — два фильма, если общая их продолжительность не превышает 20—25 минут.

Экраны при показе диафильмов должны быть белыми: белое полотно, ватманская бумага. Лучше всего иметь специальный экран ЭПП-1 или ЭПП-2 с коэффициентом отражения, равным 0,8. Экран располагают на уровне глаз дошкольников, сидящих на стуле. Так как яркость освещения экрана зависит от срока службы лампы в фильмоскопе, то надо следить, чтобы этот срок не превышал 20— 25 часов, т. е. 40—60 сеансов. Расстояние первого ряда стульев от экрана надо делать равным двойной ширине экрана (см. табл. 2). Между рядами стульев должно быть не менее 50 см, а последний ряд стульев располагают не далее 4 л» от экрана.

Смотреть телевизионные передачи следует не чаще двух раз в неделю. Телевизор надо установить на столике высотой 1—1,2 м над полом и по испытательной таблице получить хорошее качество изображения. Первый ряд стульев должен быть не ближе 2, а последний не дальше 5 м от экрана; в промежутке устанавливаются еще 5 рядов по 4—5 стульев. Продолжительность телевизионной передачи для детей 3—4 лет должна быть не более 10—15, а для детей 5—7 лет — не более 25—30 минут. В помещении, кроме светящегося экрана, рекомендуется иметь еще небольшой источник

Таблица 2

Расстояние в м фильмоскопа от экрана | Ширина экрана в л1 | Расстояние в м первого рйдя от экрана | Максимальное количество детей в ряду | ||

1 | ! ? | 1 3 1 " | |||

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 | 1,20 1,05 0,90 0,75 0,60 | 2,40 2,10 1,80 1,50 1,20 | 8 7 6 5 4 | 1 | 3 11 10 9 ? |

132

света, расположенный за спиной зрителей, что способствует меньшему утомлению зрения.

Освещение. При хорошем освещении все функции организма протекают более интенсивно, улучшается настроение, повышается активность, работоспособность ребенка. Наилучшим считается естественное дневное освещение. Для большей освещенности окна игровых и групповых комнат обычно смотрят на/юг, юго-восток или юго-запад. Свет не должны заслонять ни противоположные здания, ни высокие деревья.

Чем больше площадь застекленной поверхности окон, тем светлее в комнате. Минимально допустимой нормой считается такая площадь, при которой в ясный день на самом отдаленном от окна месте освещенность равна 100 люксам.

Отсюда следует, что, чем больше площадь помещения, тем больше должна быть световая поверхность окон. Отношение площади остекленной поверхности окон к площади пола называется световым коэффициентом. Для игровых и групповых помещений в городах принята норма светового коэффициента, равная 1:4— 1:5; в сельской местности, где здания, как правило, строят на открытых со всех сторон площадках, световой коэффициент допускается равным 1:5—1:6. Световой коэффициент для остальных помещений должен быть не менее 1 : 8.

Чем дальше место от окна, тем хуже его освещенность естественным светом. Для достаточной освещенности глубина помещения не должна превышать двойное расстояние от пола до верхнего края окна. Если глубина помещения равна 6 м, то верхний край окна должен быть на расстоянии 3 м от пола.

Ни цветы, которые могут поглощать до 30% света, ни посторонние предметы, ни шторы не должны мешать прохождению света в помещение, где находятся дети. В игровых и групповых комнатах допустимы только узкие занавески из светлой, хорошо стирающейся ткани, которые располагаются на кольцах по краям окон и применяются в тех случаях, когда необходимо ограничить прохождение в помещение прямых солнечных лучей. Матовые и замазанные мелом оконные стекла в детских учреждениях не допускаются. Необходимо заботиться, чтобы стекла были гладкие, высокого качества.

Для лучшего освещения детских помещений стены и мебель окрашивают в светлые тона, отражающие наибольшее количество света. Нижнюю часть стен (1,5— J,8 м от пола), подвергающуюся большому загрязнению, окрашивают светлыми масляными красками, устойчивыми к влиянию горячей воды, мыла и дезинфицирующих растворов. Остальную часть стен покрывают клеевой краской, а потолки помещений белят.

Для искусственного освещения обычно пользуются электричеством. Достаточное освещение групповых комнат площадью в 62 кв. м дают 8 ламп мощностью 300 ватт каждая, подвешенных в два ряда (по 4 лампы в ряду) на уровне 2,8—3 м от пола. В спальнях пло-

133

щадью в 70 кв. м надо иметь 8 ламп по 150 ватт каждая. Кроме ' того, в спальнях и примыкающих к ним коридорах необходимо дополнительное ночное освещение с помощью ламп синего цвета. Лампы должны быть помещены в арматуру, смягчающую их яркость и дающую рассеянный свет.. Установлено, что - прямой, не огражденный арматурой свет снижает работоспособность, сильно слепит глаза, вызывает резкие тени. Так, при прямом освещении тень от туловища понижает освещенность рабочего места на 50%, а от руки даже на 80%.

Значительное преимущество перед обычным электрическим освещением имеет освещение так называемым «дневным светом» — люминесцентными источниками света. Люминесцентные лампы дают высокую световую отдачу, позволяющую значительно увеличить норму освещенности. Их спектр в своей видимой части близок к спектру естественного света; кроме того, они дают рассеянный свет, не создающий резких теней. Потребление электроэнергии при люминесцентном освещении почти в три раза меньше, чем при электрическом той же интенсивности.

Естественное и искусственное освещение не достигает цели, если отсутствует надлежащий уход за источниками света и помеще-• ниями, в которых они находятся. Так, например, замерзшее стекло поглощает до 80% световых лучей, грязь может снижать прохождение света на 25% и больше. Значительно снижается мощность электрических ламп. по мере их эксплуатации. Поэтому необходим систематический уход как за стеклами окон и арматурой, так и за, самим помещением, его стенами и потолком. Надо следить также^г

за своевременной сменой устаревших ламп. v ^

Вопросы: 1. Как развит кожный анализатор у детей? 2. Каковы особенности обонятельного и вкусового анализаторов у детей? 3. Какие особенности имеет строение слухового анализатора у ребенка? 4. Как развивается орган слуха у детей? 5. В чем заключается гигиена слуха? 6. Как происходит, рост и развитие глаза после рождения ребенка? 7. Как изменяется с возрастом световая и цветовая чувствительность зрительного анализатора ребенка? 8. Что такое дальтонизм и как он проявляется? 9. Из каких отделов состоит светопреломляющий аппарат глаза и как он изменяется с возрастом? 10. Что такое аккомодация и, как она изменяется с возрастом? 11. Что понимают под остротой зрения и как ее можно определить? 12. Что такое бинокулярное зрение, как проявляются его нарушения у детей? 13. Как развивается пространственное зрение у детей? 14. Какие причины вызывают близорукость, в чем она проявляется? 15. Как правильно организовать занятия, требующие напряжения зрения? 16 Какие гигиенические требования предъявляются к просмотру детьми диапозитивов и телевизионных передач? 17. Какие гигиенические требования предъявляются к естественному и искусственному освещению дошкольных учреждений? 18. Каковы нормы освещенности в различных помещениях дошкольных учреждений? 19. Что такое световой коэффициент и как можно его определить?

Задание: 1. Пронаблюдать, как проводится охрана^зрения детей в процессе их пребывания в дошкольном учреждении. 2. Дать. - рпгивжческую оценку естественному и искусственному освещению групповых и долевых комнат. ^

ei~\ -

6 КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА

42. Значение кровеносной системы

Круговое движение крови. Кровь, заполняющая сердечно-сосудистую систему, находится в непрерывном круговом движении-^ цв. табл. XII).. Роль насосу, перекачивающего кровь, играет сердце. .Сплошная перегородка делит его на правую и левуго'полови-ны. Каждая из них состоит из двух сообщающихся камер —тонкостенного предсердия и мясистого желидочка.. Кровеносные сосуды, несущие кровь от гарпия к ряч. пииным пргяням тр. пя называются артериями, а несущие кровь к сердцу — венами. От левого желудочка отходит самая крупна? артерия — аорта..Сначала она идет вверх, а затем, образовав дугу, спускается вниз-вдоль позвоноЧно-" го столба.. От_ведхнеи части аорты отходят к_рупны. е_артерии, несу-пгир_крпв1. к голове и к верхним конечностям; ниже отходят ветви к мышцам туловища'и к брюшным внутренностям; на уровне пояс - . ничных позвонков аорта делится на две артерии, снабжающие кровью нижние кюнечности.

Крупные артерии, многократно ветвясь, образуют все более мелкие сосуды, снабжающие кровью все участки тела. Мельчайшие' артерид распадаются на густую сеть тончайших вол ос ны хТосудов, или капилляров. Они значительно тоньше человеческого волоса. Длина" капилляра тоже не. велика — меньше одного миллиметра. Полагают, что общее количество капилляров достигает примерно триллиона. Соединяясь друг с другом.., капилляры образу юг-аеды. которые путем слияния становятся все более кругшыми. По двум<^< самым крупным венам —| верхней и нижней полым/— кровь со всех ^ мест тела в6звращается_к сердцу, в его правое предсердие. Весь этот путь - от левого желудочка 'до правого предсердия называется большим кругом кровообращения)

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |