У маленьких детей скопление пота легко может вызвать раздражение кожи и появление красноватой мелкоточечной сыпи.

246

Заболевание, названное потницей, обычно возникает при плохом уходе за ребенком, чрезмерном укутывании его, редком купании. При тех же условиях может появиться опрелость. Ее признаки — покраснение, слущивание кожи, появление в ее складках кровоточащих трещин. Чаще всего опрелости появляются в паховых складках, в подмышечных впадинах, на шее, за ушами. Прикосновение к коже в местах опрелости очень болезненно. Ребенок становится беспокойным, капризным; сон и аппетит его нарушаются. При появлении опрелости, чтобы уменьшить раздражение мочой, клеенку заменяют добавочной пеленкой, сложенной в 3—4 раза. Купают ребенка в кипяченой воде или в слабом растворе марганцовокислого калия. После купания тело и складки кожи просушивают мягкой простыней, места опрелости смазываются рыбьим жиром.

Гнойничковые заболевания. Кожа детей легко загрязняется, в особенности во время игры или работы на участке, в саду, в огороде. Вместе с грязью на кожу попадают гноеродные микробы. При расчесах, царапинах и ссадинах гноеродные микробы проникают в глубь кожи, нередко вызывая гнойничковые заболевания. Они особенно часто возникают при малокровии, хронических желудоч-но-кишечных и других заболеваниях. Ниже приведены краткие сведения о некоторых часто встречающихся у детей'гнойничковых заболеваниях.

Импетиго. На месте проникновения гноеродного микроба чаще на открытых частях тела — в углах рта, за ушами, вокруг ногтевой лунки, появляется сначала красное пятно, а затем пузырек размером от булавочной головки до десятикопеечной монеты. Вскоре пузырек превращается в гнойничок, который с подсыханц-ем гноя покрывается тонкой желго-оранжевой корочкой. Рядом образуются новые пузырьки и новые корки. Заболевание легко переходит от одного ребенка к другому.

Фурункул (чирий)—воспаление волосяного мешочка и окружающей его ткани.' За 3—5 дней опухоль достигает размеров лесного ореха и больше. Кожа в области фурункула краснеет, истончается, после вскрытия в центре имеются омертвевшая ткань и язва, после заживания которой остается рубец.

Карбункул — нагноение нескольких волосяных мешочков, находящихся рядом. При этом воспаляются большие соседние участки подкожножировой ткани. Наблюдается недомогание, головные боли, высокая температура. Заболевание тянется иногда больше месяца.

При гнойничковых заболеваниях не следует применять компрессов, так как, размягчая кожу, они способствуют распространению гнойных поражений, по тем же причинам не следует принимать ванны и души. Все здоровые участки кожи надо ежедневно протирать водкой или спиртом пополам с водой, коротко стричь ногти и смазывать их 5%-ной йодной настойкой, чтобы при

247

расчесах дети не переносили гнойничковую инфекцию с одной части тела на другие.

Грибковце заболевания. Многие кожные заболевания вызываются грибковыми микроорганизмами. Эти возбудители паразитируют на коже людей и ряда животных, нередко поражая, кроме кожи, волосы и ногти. Передаются грибковые заболевания как от больного животного или человека, так и через предметы, бывшие в руках у больного. Заражению грибками способствуют и повреждения кожи. У детей особенно часто встречаются стригущий лишай и парша.

При трихофитии, или стригущем лишае, на коже лица, шеи или рук образуются резко отграниченные зудящие бляшки, или пятна круглой формы розовато-красного цвета; они растут и могут сливаться друг с другом. На волосистой части головы грибок внедряется в волосяной мешочек и проникает в волос. Волосы теряют блеск, становятся матовыми, как бы запыленными, легко обламываются. Кожа волосистой части головы в очагах поражения покрывается серовато-белыми чешуйками. В толще ногтей могут образоваться сероватые или желтоватые пятнышки, которые распространяются на весь ноготь. Ногти теряют свой блеск, становятся ломкими, края их легко крошатся. При своевременном лечении трихофития полностью проходит, а рост волос в пораженных местах восстанавливается.

Парша, или фавус, поражает главным образом волосистую часть головы. На пораженных участках появляются соломенно-желтого цвета корки, под которыми происходит воспалительный процесс, приводящий в дальнейшем к рубцам. Волосы приобретают пепельный цвет, теряют блеск, легко рвутся, но не ломаются, как при трихофитии. При своевременном лечении болезнь быстро проходит, а на месте выпавших волос отрастают новые^ На месте рубцов волосы не растут, и запущенные 'формы болезни могут привести к стойкому и обширному облысению. "~ '

В закрытых детских учреждениях лечение грибковых заболеваний проводится в изоляторах. Наиболее опасен для окружающих период выпадения волос. Поэтому больным необходимо носить на голове шапочку или платок ич хорошо стирающейся материи. Все выпавшие волосы больного ребенка надо тщательно собирать и сжигать. Шапочку, платки ежедневно кипятить. Гребни и головные уборы, которыми больные пользовались во время болезни, после их выздоровления надо сжечь. Процедуры по уходу за больными лучше всего производить в резиновых перчатках, которые затем кипятить. Руки после снятия с них перчаток моют с мылом, а затем обмывают 8%-ным раствором карболовой кислоты или сулемой (1 : 1000). Переболевший ребенок должен находиться под постоянным наблюдением врача и носить на голове шапочку или косынку до тех пор, пока у него не начнут отрастать волосы.

248

77. Гигиена кожи и одежды

Уход за кожей. Гигиена кожи имеет большое значение для профилактики не только кожных, но и ряда других, особенно желудочно-кишечных, заболеваний. Для ухода за кожей необходимо иметь специальные ванны для купания, мягкие мочалки, детское мыло, растворы марганцовокислого калия и борной кислоты, стерильное вазелиновое или подсолнечное масло, рыбий жир, вату, марлевые тампоны, небольшие ножницы и проч.

По утрам детей надо умывать. В первые месяцы жизни личико и ручки ребенка протирают вагными тампонами, смоченными в кипяченой воде; каждый глаз ребенка протирается особым тампоном. С 5—6 месяцев ребенка можно умывать без помощи тампонов водой комнатной температуры. С 2—2,5 лет надо учить детей мыться самостоятельно. С раннего детства надо приучить детей мыть руки при всяком их загрязнении, после игры с песком, животными, после уборной и в особенности перед едой.

Дети не должны находиться в мокрой одежде, так как влажная и в особенности мокрая одежда способствует быстрому охлаждению. Своевременная смена мокрых пеленок приучает детей к чистоплотности, в то время как при плохом уходе они привыкают лежать мокрыми и в дальнейшем долгое время не просятся на горшок. Пеленки и другую одежду, пропитанную мочой, не следует подсушивать непростиранными, ihk как при этом они становятся жесткими, сохраняют запах мочи, способствуют размножению микробов. Если грудной ребенок помарался, его следует подмыть теплой водой (36—37°), обсушить осторожным прикладыванием мягкого полотенца или простынки и завернуть в чистое сухое белье. Ежедневно надо смазывать вазелиновым или подсолнечным маслом те места, где легко возникает опрелость. Применять присыпки не рекомендуется, так как, скатываясь в комочки, они сами нередко вызывают раздражение кожи.

Если ребенок часто срыгивает, для предупреждения образования опрелостей на шее и за ушами между шейкой ребенка и бельем следует прокладывать небольшую пеленку, сложенную в виде салфетки, концы которой закладывают за голову. После каждого срыгивания салфетку надо менять.

Гигиеническую ванну надо делать первые шесть месяцев жизни ежедневно, в последующие 6 месяцев через день, после года два раза, а после трех лет один раз в неделю при обязательном ежедневном обмывании ног.

Перед купанием надо чистыми руками промыть »ванночку горячей водой с мылом, на ее дно положить чистую пеленку и налить теплую воду (36—37°). Купание проводить в первые месяцы жизни ребенка при температуре воздуха 22°, а затем — 20°. Тело ребенка осторожно погружают в воду, головку поддерживают на предплечье купающего. В первые дни с помощью руки, а затем с помо-

249

щью мягкой губки или варежки, специально сшитой из мягкой ткани, тельце ребенка обмывают водой, а 2—3 раза в неделю —с мы лом. Во время купания, которое должно продолжаться не более 5—7 минут, надо следить, чтобы вода не попала в глаза, уши и нос ребенка. После того как тело обмыто, голо. вку и личико промывают чистой кипяченой водой, затем, повернув ребенка вниз лицом, обливают водой, температура которой на 1—2° ниже температуры воды в ванне.

После купания тело ребенка осторожно обсушивают мягкой простыней, а кожные складки смазывают жиром. Чистыми, протер-. тыми спиртом ножницами срезают ногти на пальцах рук и ног. Нос и уши прочищают ватными жгутиками, смоченными растительные или вазелиновым .маслом. Ванночку после купания тщательно промыть и просушить. Стирать в ней белье, даже детское, запрещается.

Взрослые, ухаживающие за ребенком, перед тем как подойти к нему, должны вымыть руки, снять кольца, булавки, брошки и другие острые предметы, которыми можно поранить его кожу. Ежедневно надо осматривать тело ребенка. При появлении даже небольшого покраснения или незначительной сыпи ребенка следует показать врачу. Мелкие травмы промывают водой и смазываюг иодом, бриллиантовой зеленью или «жидкостью Новикова».

Гигиенические требования к одежде. Одежду составляют: нижнее белье, в том числе и постельное, верхнее платье, предназначенное для помещений и улицы, головные уборы и обувь. Одежда должна соответствовать времени года и погоде, возрасту и полу, подбираться по росту и пропорциям тела. Теплосохраняющие свойства одежды зависят от ее покроя, пошива, количества слоев и главным образом, от качества ткани.

Сама одежда не греет, но между ней и телом, а также в ее порах находится воздух. Он плохой проводник тепла, поэтому теплопроводность ткани тем меньше, чем больше в ней воздуха. Высокой теплозащитной способностью обладают мягкие, рыхлые ткани — шерсть, мех, ватин, вельвет, трикотаж, а в меньшей степени бумазея, байка, фланель, поролон и пенопласт. Все эти ткани обладают хорошей воздухопроницаемостью, обеспечивающей смену воздуха, находящегося между одеждой и телом.

Для летней одежды рекомендуются гладкие, светлые ткани, хорошо отражающие солнечные лучи и гигроскопические, т. е. впитывающие и постепенно испаряющие влагу. Этими качествами обладают хлопчатобумажные ткани: мадеполам, нансук, батист, бязь, ситец, сатин и. проч. Полотно особенно быстро испаряет влагу, а потому пригодно для жаркого времени, так как способствует охлаждению тела. Капрон, нейлон, хлорин почти совсем не впитывают влагу, .поэтому для летней одежды применять их не следует. Одежда из водоотталкивающих, прорезиненных или кожаных тканей удобна в прохладную сырую п"огоду. В теплые сухие дни на-

250

девать ее не следует, так как, не обладая достаточной гигроскопичностью и воздухопроницаемостью, она затрудняет испарение пота и способствует перегреванию тела.

Одежда должна быть свободной, не стесняющей движений ребенка. Недопустимы тугие пояса, лифы, сдавливающие грудную клетку, высокие тесные воротнички, подвязки, перехватывающие ноги. При пошиве одежды для детей не следует допускать припуска на рост, а для обеспечения возможности продолжительного пользования ею можно оставить запас материи в складках и швах, используя его по мере роста ребенка.

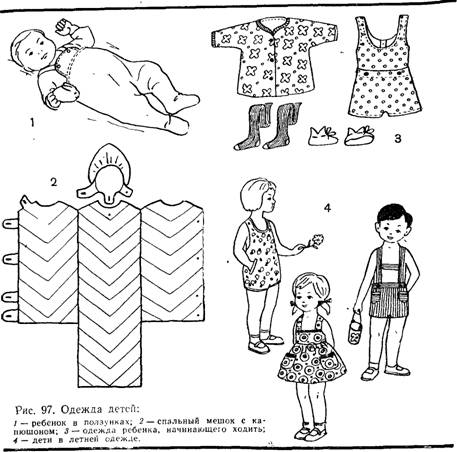

Одежда детей первого года жизни. Уже через 1,5—2 месяца после рождения пеленки начинают заменять штанишками — ползунками. Зашитые снизу и закрепляющиеся на плечах, они не стесняют движений и предохраняют ребенка от охлаждения (рис. 97, 1). Во время прогулок или сна на свежем воздухе в холодную погоду поверх комнатной одежды (распашонка, кофточка, пеленки, байковое или'шерстяное одеяло) детей заворачивают в ватное одеяло или спальный мешок — конверт с двумя боковыми запахивающимися полами и капюшоном, а еТце лучше шлемом, который меньше стесняет движения головки (рис. 97, 2). По своим размерам мешок должен сантиметров на 20 превышать рост ребенка и не стеснять его тела. На каждом мешке должна быть нашита метка с указанием, кому он принадлежит. Детей Г/з лет и старше для сна на свежем воздухе в холодную погоду укладывают в мешок в теплых ночных рубашках или пижамах, на голову им надевают косынку, на ножки — чулочки. ' • •

Когда дети начинают ползать и делают попытки вставать и переступать, держась за мебель, ползунки заменяют костюмом, состоящим из кофточки, лифчика с пристегивающимися к нему штанишками, и чулочек (рис. 97, 3). Платья для девочек в этом возрасте неудобны, так как затрудняют ползание, мешают свободно нагибаться за игрушками, цепляются за окружающие предметы.

Детское белье. Постельное белье — наволочки, простыни, пододеяльники — шьют из светлых, а еще лучше белых тканей. На них хорошо заметна малейшая грязь. Пододеяльники необходимы, так как без них одеяла быстро загрязняются потом и кожным салом, раздражают ворсом кожу ребенка.

Нижние рубашки для девочек обычно делают без рукавов с вырезным воротом и на проймах, которые более плотно, чем бретели, держатся на плечах. Рубашки для мальчиков шьют с короткими рукавами или заменяют майками, сделанными из бумажного трикотажа. Длина нижних рубашек должна быть такой, чтобы они не вылезали из-под штанишек и платьев. На ночь дневную нижнюю рубашку, чтобы она-проветрилась, заменяют ночной. Ночную рубашку шьют свободной и длинной, до ступней ребенка, это предохраняет его от охлаждения и самозаражения глистами острицами. Пуговицы и петли лифа лучше располагать спереди, чтобы дети

251

как можно раньше могли научиться снимать и надевать его без помощи взрослых. Если штанишки не пристегивают к лифу, а делают на резинке, то ее пропускают не вокруг, а только сзади.

Комнатная одежда. Ткань для комнатной одежды (платьев, юбок, костюмов) подбирают в соответствии с сезоном: для теплого времени года — ситец, полотно, сатин и др., для зимы — бумазея, байка, трикотаж, вельвет. Шерстяные ткани дороги и быстро портятся от стирки, поэтому из них рекомендуется шить лишь праздничную одежду, которую ребенок надевает редко. Покрой платьев, предназначенных для каждого, дня, надо делать простым, без лишних деталей—бантиков, рюшек, оборок, затрудняющих стирку и глажение, без узких манжет и рукавов, что мешает их завертыванию при мытье рук. Верхние штанишки для мальчиков и юбки для девочек делают на бретелях. Поверх платьев и костюмов во время дежурства или работы на участке рекомендуется надевать фартучки. В сильную жару лучшая одежда для детей — сарафаны, трусы на лямках (рис. 97, 4). Необходимой деталью любой верхней детской одежды должны быть карманы для носового платка.

Одежда для прогулок. Одежда, предназначенная для прогулок в холодную погоду, должна обладать хорошими теплозащитными свойствами и не пропускать холодного воздуха через застежки, воротники, рукава. Осенью и весной в зависимости от погоды дети могут надевать байковые или шерстяные костюмы, фуфайки и рейтузы, демисезонные пальто, плащи. Зимнее пальто для ребенка можно сшить из шерсти на вате или шерстяном ватине. Меховые шубы, а также пальто на меховой подкладке, как правило, тяжелы, малогибки, затрудняют движения ребенка, ведут к перегреву и поэтому детям не рекомендуются. В последнее время широко применяются синтетические материалы: поролон, пенопласт и др.

Головные уборы. С самого раннего возраста головку ребенка в теплом помещении следует держать открытой, так как под платками и чепчиками она потеет, может покрываться сыпью или плотными корочками из ороговевшего эпителия (себоррея). При выходе из помещения в летние солнечные дни головку ребенка прикрывают светлой панамой, соломенной шапочкой или легкой фуражкой с козырьком, весной и осенью (если не очень холодно и ветрено) девочкам надевают береты, мальчикам — кепки, фуражки, в прохладную ветреную погоду, а также зимой при отсутствии сильных морозов рекомендуются вязаные или фетровые шапочки, хорошо покрывающие лоб и уши, а в сильные морозы — меховые шапочки или шапки-ушанки, «уши» которых могут быть подняты или опущены.

Уход за одеждой. При загрязнении тепловые и гигроскопические свойства одежды снижаются, поры ткани пропитываются потом и салом — хорошей средой для микробов. Поэтому загрязнившуюся одежду необходимо вовремя сменять, хорошо чистить, простирывать и по возможности кипятить и гладить. Крахмалить детское белье и одежду не следует, так как после этого они стано-

252

вятся жесткими, снижают свою гигроскопичность и воздухопроницаемость. Белье и комнатную одежду следует менять при их загрязнении и после каждого купания ребенка. Носки и чулки всегда пропитываются потом и легко загрязняются. Поэтому их надо менять не реже, чем через каждые 2 дня. Одеяла и тюфяки раз в неделю выносят на свежий воздух для проветривания и механической очистки от пыли. Стеганые ватные одеяла, кроме того, 1—

2 раза в год стирают.

Необходимо с ранних лет приучать детей к опрятности в одежде, воспитывать стремление сохранить ее чистой ^аккуратной. Процедура одевания и раздевания ребенка не должна вызывать у него отрицательных эмоций. Этому содействует спокойное поведение, приветливая' улыбка, ласковый разговор. Во время переодевания дегеи первого года жизни эту процедуру хорошо совместить с за-

253

каливанием и развитием движений. С первых лет жизни надо развивать у детей самостоятельность: показывать и учить, как правильно надеть рубашку, штанишки, лифчик, чулочки и т. п. При таком воспитании уже к трем годам дети могут самостоятельно раздеваться и одеваться, аккуратно вешать и складывать свою одежду, очищать ее от пыли и снега.

Обувь. Уже с шести месяцев нужно надевать чулки, соответ-^ ствующие размеру ноги ребенка, и мягкие ботинки, которые в дальнейшем, когда он начинаег ходить, заменяются кожаными туфлями. Детская обувь должна быть легкой, удобной, иметь эластичную подошву, широкий носок и каблук высотой в 2—3 мм. Обувь без каблука способствует образованию плоской стопы, поэтому длительное время ходить в ней не рекомендуется. Тапочки надевают только на музыкальные занятия, занятия по гимнастике и физической культуре.

Тесная, грубо сшитая обувь может привести к изменению формы стопы и ноги ребенка; способствовать врастанию ногтей, образованию мозолей; сдавливая кровеносные сосуды и вызывая застой крови в ногах, тесная обувь в холодное время года ускоряет их охлаждение. Слишком свободная обувь также нежелательна, так как она затрудняет свободные движения детей, вызывает натер-тости ног. Для повседневного ношения не рекомендуется резиновая и лакированная обувь, задерживающая движение воздуха и испарение пота, способствующая образованию опрелости ног. Резиновые сапожки с проложенными в них стельками, хорошо впитывающими влагу, могут использоваться только в сравнительно теплую погоду во время прогулок по влажной земле и траве. При низких температурах воздуха рекомендуется носить ботинки с, галошами или ботами. Обуви на резиновой подошве следует избегать, а если она имеется, в нее подкладывают стельки.

В теплое время года удобна для ношения как в помещениях, так и на прогулках парусиновая и плюнелевай обувь. Она легка, воздухопроницаема и гигроскопична. Зимой на прогулке следует носите утепленные суконные или кожаные ботинки, а в очень сильные морозы — валенки с галошами. По возвращении с прогулок обувь обязательно снимается, очищается от снега и просушивается. Носить теплую обувь, особенно валенки, в помещениях не следует.

Вопросы: 1. Каковы особенности строения и функций кожи у детей? 2. Какую роль играет кожа в регуляции теплоотдачи? 3. Как протекают сосудистые и пото-отделительные реакции у детей? 4. Каким должен быть уход за кожей, волосами и ногтями детей? 5. Какие причины вызывают потницу и опрелость, как их предупредить у ребенка? 6. Каковы причины, симптомы и профилактика стригущего лишая и парши? 7. Как следует осуществлять уход за детьми, страдающими кожными заболеваниями?

Задание: Пронаблюдать, как ведется в дошкольном учреждении уход за кожей, волосами и ногтями детей.

14 ЗАКАЛИВАНИЕ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА

78. Основы закаливания

Значение закаливания. Закаливанием организма называют повышение его устойчивости по отношению к резким колебаниям температуры и другим метеорологическим условиям. Закаливание достигается использованием естественных сил природы—солнца, воздуха и воды. Действуя на-поверхность тела, они вызывают интенсивное размножение клеток основного слоя надкожицы, что ведет к ее утолщению; возрастает образование в них биологически активных веществ, которые проникают в собственно кожу, вызывая в ней расширение сосудов и повышение обмена веществ; наконец, усиливается пигментация кожи. Попадая в кровеносное русло, биологически активные вещества разносятся по всем органам и влияют на их функции, обусловливая таким образом общую реакцию организма. Еще большее значение для возникновения общей реакции имеет местное раздражение кожных рецепторов,-особенно холодовых и тепловых. Поток возникающих при этом афферентных импульсов становится источником рефлексов, связанных преимущественно с терморегуляцией, и ведет к повышению возбудимости центральной нервной системы, а тем самым к общему усилению процессов обмена, иными словами, к стимулирующему влиянию на функции всего организма.

Систематическое (но не чрезмерное) использование естественных счл природы увеличивает физическую и умственную работоспособность, снижает восприимчивость к инфекционным заболеваниям. Приучение организма к колебаниям внешней температуры, особенно к ее понижению, представляет собой своеобразную тренировку сосудистых реакций кожи. Изменения, происходящие в организме в результате закаливания, развиваются медленно и постепенно. Максимальных успехов можно добиться, если начинать закаливание организма с раннего детства. Закаленные дети, как правило, обладают хорошим здоровьем, аппетитом, спокойны, уравновешенны, отличаются бодростью, жизнерадостностью, высокой работоспособностью.

255

Правила закаливания. Чтобы закаливающие процедуры дали положительные результаты, нужно соблюдать правильную систему их применения. Важнейший принцип закаливания — постепенность увеличения дозировки раздражителя. Этот принцип заключается в том, что первые закаливающие процедуры должны быть такой силы и длительности, чтобы вызывать минимальные сдвиги в организме ребенка. По мере привыкания ребенка силу и длительность процедур можно осторожно повышать.

Не менее важна последовательность и систематичность применения различных закаливающих процедур. Так, к водным процедурам и солнечным ваннам желательно переходить после того, как ребенок привык к воздушным ваннам; не следует допускать детей к обливанию прежде, чем они не привыкли к обтиранию, а к купанию в открытых водоемах — пока они не. привыкли к обливанию. Начатые процедуры не надо прерывать без серьезных к тому оснований, так как при этом снижаются уже полученные положительные сдвиги в организме.

Если дети мало гуляют, одеваются слишком тепло, находятся в душных, плохо проветренных помещениях, то закаливающие процедуры не дают должных результатов. В соответствии с условиями, сезоном и погодой следует проводить комплекс процедур. Так, воздушные ванны хорошо объединить с солнечными и водными процедурами, а в летнее время — с купанием в открытых водоемах.

Закаливание следует проводить с учетом здоровья, а также физического и психического развития ребенка. По состоянию здоровья детей делят на 3 группы: первая — практически здоровые дети, с которыми можно проводить полный комплекс закаливающих процедур; вторая—дети, только что переболевшие или предрасположенные к частым катарам верхних дыхательных путей, ангинам и другим простудным заболеваниям; с ними закаливающие процедуры проводятся с ограничением; третья группа — дети, страдающие острыми или хроническими воспалительными процессами (вос-паление ушей, почек, суставов и т. п.), имеющие пороки сердца, страдающие желудочно-кишечными заболеваниями; закаливающие мероприятия в условиях детского коллектива противопоказаны. С такими детьми закаливание проводят индивидуально.

Результаты закаливания во многом зависят от того, как относятся к нему дети. Страх перед процедурами и тем более насильственное их проведение не способствуют положительному результату. Важно хорошо продумать и правильно организовать проведение процедур, обставить их так, чтобы они вызывали у детей положительные эмоции.

Земельный участок. В детском учреждении для Проведения закаливания существенное значение имеет правильная организация земельного участка. Его размеры, планировка и оборудование зависят от типа учреждения, контингента детей, их возраста и содержания воспитательной работы, проводимой с ними.

256

Участок должен быть обнесен сплошным или решетчатым забором высотой не менее 1,2 м и иметь зеленую полосу из деревьев и кустарников. Часть участка, расположенную между основной улицей и фасадом здания, называют защитной зоной. Ее ширина не должна быть менее 15—20 м, чтобы предохранять помещения от проникновения в них шума и пыли с улицы. Защитную зону обычно засаживают деревьями, небольшими декоративными кустарниками, клумбами. Однако запрещается сажать растения с ядовитыми плодами и колючками, а также с летающими семенами. В защитной зоне можно расположить скамейки для отдыха приходящих за детьми родителей, скульптуры, фонтан с бассейном, который не только украшает территорию, но и освежает воздух в жаркую погоду.

Для каждой группы детей предусматривается устройство отдельной игровой площадки, изолированной от других площадок и ограждений кустарником. Площадки желательно располагать вблизи выхода из помещения тех детских групп, для которых они предназначены. Размер площадки должен быть для группы детей дошкольного возраста 75 кв. м, а преддошкольного — 100 кв. м, Рядом с площадкой для грудных детей предусматривают площадки для их кормления., При каждой площадке устраивают навесы с дощатым полом, открытые на юг или юго-восток и закрытые с трех остальных сторон; их площадь для детей дошкольного возраста — 50 кв. м, преддошкольного — 30 кв. м. В летнее время для защиты детей от солнца рекомендуется ставить зонты, тенты, навесы.

Помимо игровых площадок, на участке предусматривается физкультурная площадка, а рядом летний душ с подогревом воды от солнца или бассейн площадью 20 кв. м и глубиной не более 25 см. По возможности следует иметь огород-ягодник и фруктовый сад из расчета 1 кв. м на ребенка, а также уголок для животных и птиц площадью 20 кв. м.

Площадки и другие места пребывания детей должны быть связаны кольцевой дорожкой шириной 1—1,5 м для езды на велосипедах и педальных автомобилях. В наиболее отдаленной части участка устраивается летняя уборная на два очка. К черному ходу здания дошкольного учреждения должен примыкать хозяйственный двор, изолированный от остальной территории и имеющий самостоятельный въезд.

79. Средства закаливания

Воздух помещений. Воздух —• наиболее доступное в течение всего года средство закаливания даже тех детей, которым по состоянию здоровья другие виды закаливания могут быть противопоказаны. Поэтому необходимо, чтобы дети как можно больше времени проводили на свежем воздухе и чтобы помещения, в ко-

9 А. Н, Кабанов

257

торых они находятся, всегда хорошо проветривались. Поскольку закаливающий эффект воздуха тем больше, чем большая поверхность кожи соприкасается с ним, постольку необходимо стремиться к тому, чтобы дети приучались ходить в зимнее время в помещении, а в теплую погоду и вне его в облегченной одежде.

Воздушные ванны. Воздушные ванны проводят в местах, защищенных от ветра и прямых солнечных лучей: на открытых верандах, террасах, под навесом или в тени деревьев, в лесу, на берегу реки или моря; в ненастное время и зимой — на верандах или в комнатах при открытых фрамугах и форточках. С детьми первого года жизни (от 3 до 12 месяцев) воздушные ванны можно проводить спустя 30—40 минут, а с детьми старше года—через!—Г/г часа после приема пищи. Воздушные ванны полезно сочетать с массажем, пассивной и активной гимнастикой (дети первого года жизни), с занятиями по гимнастике, подвижными играми, работой в саду и на огороде (дети старше года), так как двигательная активность предохраняет от переохлаждения. Маленьких детей (1-й год жизни) во время воздушной ванны на несколько минут оставляют в одних распашонках, а затем и полностью обнажают. Дети старше года вначале принимают воздушные ванны в майках, трусах и легкой обуви, в дальнейшем, по мере закаливания, в трусах и, если позволяет почва, босыми.

Начальная и максимальная продолжительность воздушных ванн, а также минимально допустимая температура воздуха зависят от возраста (табл. 7). Доведение продолжительности до максимальной производится постепенно—примерно на 1—2 минуты каждые 3 дня. По мере привыкания детей к воздушным ваннам их следует заканчивать обтиранием, обливанием или душем. В летнее время года здоровым детям 2—7 лет после воздушной ванны можно разрешать купание в бассейне, реке, море. Дети, относящиеся по состоянию здоровья ко второй группе, в течение всей осени и зимы принимают воздушные ванны в майках и трусах или бумажных комбинезонах.

Закаливание солнцем. Солнечные ванны следует проводить со здоровыми детьми старше двух лет в утренние часы (9—11 ч. в средних широтах, 8—10 ч. на юге) при температуре воздуха в тени не ниже 20° и не выше 32°, на специальных площадках, не раньше чем через 1,5—2 часа после приема пищи. На время солнечных ванн все тело ребенка, кроме головки, обнажают, а на глаза надевают защитные очки с темными стеклами. Дети ложатся на индивидуальные подстилки или топчаны ногами к солнцу.

Продолжительность ванны вначале 4 минуты, затем ежедневное увеличение на 1 минуту с доведением для детей 2—3 лет до 20—30, для детей 3—7 лет до 35—40 минут. Для равномерного облучения всего тела ребенок должен через одинаковые промежутки времени поворачиваться, обращая к солнцу спину, бок, грудь, другой бок. После солнечной ванны полезно провести обтира-

258

Таблица 7 Примерная схема воздушных ванн для детей от 3 месяцев до 7 лет

а—12 месяцев | 1—3 года | 3—7 лет | |

Минимальная температура воздуха, . . | 22° | 20° | 18° |

Продолжительность первой ванны в ми- | 3 | 5 | 10 |

Максимальная продолжительность ванн в минутах.. | 30 | 60 | 120 |

ние водой, а тем, кому можно (первая группа), обливание или купание,

Во время приема солнечных ванн дети должны находиться под постоянным наблюдением воспитателя и медицинского персонала. При появлении вялости, беспокойства, сильного покраснения лица и тела ребенка переводят в тень. Солнечные ванны отменяются, если после них появляется сыпь на коже, бессонница, головные боли, повышенная утомляемость. Курс солнечных ванн не должен превышать 25—30 ванн за лето. Для детей, выделенных по здоровью во вторую группу, рекомендуется 20 ванн с максимальной продолжительностью 15—20 минут.

В зимнее время в средней полосе и особенно на Крайнем Севере, где имеется большой недостаток солнечных лучей, рекомендуется облучать детей ртутно-кварцевыми лампами—хорошим источником ультрафиолетовых лучей. Эти процедуры должны проводиться под наблюдением медицинского персонала.

Закаливание водой. Водные процедуры возбуждают нервную систему, а потому их следует проводить после утреннего или дневного сна. Вытирание кожи после любой водной процедуры сухим полотенцем обеспечивает хороший ее массаж, способствует лучшему кровообращению, а следовательно, и питанию.

Умывание, которое ежедневно проводится по утрам с гигиенической целью, при определенной организации может оказать На детей и закаливающее влияние. Для этого температура воды с 28° постепенно снижается (на 1° каждые 2—3 дня) и доводится для детей 1—2 лет до 20°, 2—3 лет до 16°, 3 лет и старше до 14°, а обмываемая площадь тела с возрастом увеличивается: детям до 2 лет обычно моют лицо и кисти рук, детям 2—3 лет, кроме этого, шею и руки до локтя, детям от 3 лет и старше при умывании можно обмывать и верхнюю часть груди.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |