91

фитным стержнем (№ 1) или со стержнем средней жесткости (№ 2). Карандаши с твердым графитным стержнем (№ 3 и 4) не рекомендуются, так как при пользовании ими детям приходится делать слишком сильный нажим, что быстро утомляет их руку, а штрихи рисунка выглядят очень бледными. Наиболее удобны карандаши круглой формы, а не шестигранной или восьмигранной. Размерам кисти ребенка лучше всего соответствуют карандаши длиной 17 см и диаметром 8 мм.

Краски готовят к занятию воспитатели, так как для детей разведение красок слишком сложное и трудное занятие. К тому же они не могут сделать это достаточно аккуратно, не запачкав себя и окружающие предметы. Чтобы краска не капала с кисточки, надо разводить ее до консистенции жидкой сметаны. Во время и после занятий дети должны класть грязные кисти не на стол, а на специальные подставки.

Лепка. На занятиях лепкой следует использовать бурую или серую глину — мягкий эластичный материал, который легко поддается нажиму детской руки. Предварительно очистив, глину скатывают в шарики, легко помещающиеся в руке ребенка, и на небольших фанерных дощечках подают детям. После работы с глиной дощечки тщательно промывают и просушивают.

Аппликация. Приступая к занятиям по аппликации воспитатели обучают детей держать ножницы, вкладывать пальцы в кольца, сжимать и разжимать рычаги. Ножницы, которыми пользуются дети. должны быть легкими, небольших размеров (по руке ребенка), с тупыми концами. Очень важно провести беседу о тяжелых последствиях неосторожного обращения или игры с ножницами.

При работе с клеем надо научить детей аккуратно набирать его на кисть, пользоваться специальными подстилками и тряпочками при приклеивании деталей друг к другу.

Гигиенические требования к игрушкам. Приобретать игрушки следует только в государственных магазинах. Покупать игрушки у частных лиц и артелей нельзя.

Для детей первого года жизни, которые тянут все в рот, рекомендуются игрушки, изготовленные из пластмассы, целлулоида и резины. Такие игрушки хорошо поддаются очистке и дезинфекции, на них почти не задерживаются микробы. В составных игрушках (пирамидках, наборах колец или шариков) диаметр самого маленького их элемента должен быть не менее 30 мм, чтобы дети не могли засунуть их в нос или уши. В настоящее время игрушки делают из полиэтилена, полистирола. Эти материалы были тщательно исследованы гигиенистами и получили положительную оценку.

Бумага и картон—удобный и дешевый материал для изготовления игрушек. Несмотря на то что игрушки из этих материалов быстро загрязняются и приходят в негодность, особенно при коллективном пользовании, наличие их в детских учреждениях допус-

92

Рис. 34. Положение пальцев руки при рисовании карандашом и кистью.

кается. Но в случае возникновения в группе инфекционного заболевания все бумажные игрушки следует сжечь.

Игрушки, сделанные из папье-маше, в детских учреждениях иметь не рекомендуется, так как с них быстро сходит краска и в местах, где она отсутствует, могут надолго задерживаться микробы. Матерчатые, ватные и меховые игрушки также нежелательны: они легко загрязняются и могут быть источником инфекции; при мытье или дезинфекции они, как правило, приходят в негодность.

Музыкальные духовые игрушки (трубы, дудки, губные гармошки и др.) не рекомендуются, так как могут быть источником распространения инфекционных заболеваний. Игрушки из легко бьющегося материала, например елочные украшения, фарфоровые, фаянсовые и глиняные фигурки, статуэтки, давать детям в руки не следует. Они пригодны лишь для экспонирования.

Оптические игрушки, а именно фильмоскопы, калейдоскопы, волшебные фонари, игрушечные подзорные трубы и др., должны давать четкое, достаточно крупное изображение, чтобы не вызывать напряжения зрения. Самопроизвольное изменение фокусного расстояния при пользовании оптическими игрушками должно быть исключено, а электрическое напряжение в электрических игрушках не должно превышать 26 вольт.

Дети очень любят делать игрушки сами. Для этого можно использовать картон, бумагу,'катушки, лоскутки, баночки и коробочки, принесенные ими из дома. Однако весь принятый от детей материал, так же как и вновь купленные готовые игрушки, следует предварительно обеззаразить (продезинфицировать).

Детский строительный материал, мозаика, набор геометрических фигур и прочие изделия из дерева или толстой фанеры дол-

93

жны быть посильны для ребенка и по общему весу составных частей не превышать 1—2 кг. Все элементы должны быть гладкими, без щелей и острых углов, покрашены устойчивыми масляным!. красками или отполированы.

Для изолятора выделяют отдельно наборы игрушек, легко обеззараживающихся. Наиболее подходят резиновые, целлулоидные и пластмассовые игрушки.

Все игрушки должны регулярно очищаться от пыли и дезинфп цироваться. Легко моющиеся игрушки, которыми пользуются де1 i грудного возраста, следует в специально выделенном тазу еж^ дневно обрабатывать горячей водой (50°) с мылом и щеткой ил:' протирать 0,5%-ным раствором хлорамина. В группах детей от 2 лет и старше игрушки надо ежедневно протирать влажной тряпкой, а мягкие, если такие имеются, прочищать щеткой, выбивачь ,и проветривать не реже одного раза в неделю, лучше всего на солнце. При обеззараживании ультрафиолетовыми лучами (с помощью ламп ПРК-2, ПРК-7) игрушку облучают с каждой стороны в течение 10 минут на расстоянии 40 см от лампы. Одежду кукол (куклы должны быть не матерчатыми, а целлулоидными) следует не реже одного раза в неделю, простирывать и проглаживать горячим утюгом.

29. Детская нервность

Нарушения высшей нервной деятельности. в опытах на собаках остановил, что можно вызвать серьезные нарушения высшей нервной деятельности, если применять чрезмерно сильные условные или безусловные раздражители, резко увеличивать длительность действия тормозных раздражителей, включать непосредственно друг за другом или даже одновременно положительный (т. е. подкрепляемый) и отрицательный (неподкрепляемый) раздражители и другие приемы.

Если, например, без перерыва по очереди включать то положительный условный раздражитель (например, метроном с частотой 60 ударов в минуту), то сходный с ним отрицательный (такой же метроном, но с частотой 100 ударов в минуту), то условные рефлексы на некоторое время нарушаются. После их полного восстановления опыт протекает нормально, но лишь до тех пор, пока не применяются раздражители, вызвавшие нарушения. Стоит пустить в ход хотя бы один из них, т. е. затронуть больной пункт коры, как на несколько часов, часто и на несколько дней, снова наруша ется протекание условных рефлексов. Такая «ранимость» больного пункта коры иногда сохраняется в течение многих месяцев. Подобные нарушения Павлов назвал локальной, т. е. местной, патологической инертностью корковых клеток.

Изучение нарушений высшей нервной деятельности животных позволило Павлову объяснить возникновение у человека повышен-

1М

ной нервности и некоторых нервных и психических заболеваний. В частности, опыты с получением локальной патологической инертности дали возможность объяснить такие явления, как бред преследования, мания величия, некоторые формы галлюцинаций и др. Локальная инертность нервных клеток лежит в основе явлений «навязчивости», часто наблюдающихся у здоровых людей в форме-навязчивых мыслей, идей, музыкальных мотивов, отдельных движений, поступков.

Установлено, что легкость, с которой возникают нарушения работы коры больших полушарий, а также характер и интенсивность этих нарушений зависят от типа высшей нервной деятельности. Нарушения чаще появляются и тяжелей протекают при слабом и сильном неуравновешенном типе высшей нервной деятельности:

при слабом типе кора больших полушарий находится почти непрерывно в состоянии заторможенности, а при сильном неуравновешенном типе, наоборот, в состоянии сильного возбуждения, которое может временно сменяться резким падением возбудимости.

Причины детской нервности. В нервной системе детей первых лет жизни возникшее возбуждение легко иррадиирует, приводя к общему двигательному беспокойству, а длительное или сильное раздражение приводит к торможению. По мере образования новых и новых условных связей и усложнения высшей нервной деятельности действие чрезмерных раздражителей все сильнее сказывается на поведении ребенка. При слабом типе высшей нервной деятельности ребенок становится пугливым, обидчивым, часто плачет, дрожит, а при возбудимом типе — недисциплинированным, капризным, вспыльчивым, чрезмерно подвижным, суетливым. Таких детей называют нервными. Дети других двух типов (уравновешенного подвижного и уравновешенного медленного) также могут быть нервными, но у них нервность, как правило, проявляется значительно слабее.

Следовательно, ребенок может унаследовать от родителей слабый или возбудимый тип нервной системы, а тем самым ее неустойчивость, легко приводящую к нервности. Нередко предрасположение к нервности бывает врожденным, т. е. возникает у плода до рождения под влиянием неблагоприятных условий внутриутробного развития. Такие условия создаются, если мать во время беременности перенесла тяжелую болезнь или нервное потрясение, плохо питалась, потребляла алкогольные напитки и вообще нарушала нормальный образ жизни. В таких случаях признаки нервности часто проявляются уже в первые дни после рождения: ребенок много кричит, спит беспокойно, часто просыпаясь.

О приобретенной нервности говорят в тех случаях, когда причины, ее породившие, действовали на ребенка после его рождения. Такой причиной може! быть все, что ослабляет, истощает организм ребенка, и особенно его нервную систему, как, например, родовая травма, неправильное питание, несоблюдение нормального режи-

95

ма, недостаточный сон, различные заболевания, в особенности протекающие хронически, т. е. длительно. а

Часто ребенок становится нервным по вине окружающих людей. Ребенок замечает и по-своему переживает все, что совершается вокруг него. К значительному напряжению нервной системы и развитию нервности может привести часто повторяющаяся шумная обстановка, семейные ссоры, грубые перебранки. Ребенок тяжело переживает резкое, несправедливое или неровное отношение к нему, быстрый переход от чрезмерной строгости к ласкам и захваливанию, частые замечания и запрещения, подавление инициативы. Кино, телевизионные передачи, спектакли, сильно возбуждая нервную систему, также могут способствовать развитию нервности.

Негативизм. Каждый ребенок может проявить своеобразное упрямство—делать противоположное тому, что от него требуют. У нервных людей такое негативное, т. е. отрицательное, отношение к внешним воздействиям может часто повторяться и стать характерной чертой поведения. Ребенку подставляют тарелку с кашей и предлагают есть — он отказывается. Стоит убрать тарелку — он требует ее. Снова подставляют — и опять отказ. Если, отодвинув тарелку, сказать «Не ешь!», а затем не обращать на ребенка никакого внимания, он через некоторое время сам ее пододвинет, все съест и даже может попросить добавки. Подобные же негативные реакции повторяются, когда требуют, чтобы ребенок вымыл руки. пошел гулять или ложился спать. Чем строже настаивать на своем, тем сильнее проявляются негативные реакции.

Эта черта поведения, называемая негативизмом,—одно из частых проявлений детской нервности. Чтобы ослабить негативизм, следует избегать тона приказания, например сказать: «Если хочешь, съешь» — и больше не настаивать на своем.

Детские страхи. Испугать ребенка может каждое явление окружающей жизни, если оно незнакомо ему и возникло неожиданно. Ребенок пугается, если из-за угла внезапно выскочила собака, или раздался сильный непривычный звук, или впервые он увидел человека в маске. Такой испуг естествен и, как правило, не оставляет никаких дурных последствий. Иное дело необоснованные и непреодолимые страхи, свойственные многим нервным детям. Они пугаются громких звуков, даже часто повторяющихся, боятся темноты, грозы, сильного ветра, жуков, червяков — словом, поводов для страха может быть много. Мало того, ребенок боится войти во двор, где когда-то его испугала собака, отказывается подойти к человеку, на котором он раньше видел маску. Постоянные страхи угнетают ребенка, подавляют его активность.

В развитии страхов чаще всего повинны окружающие, запугивающие ребенка милиционером, стариком, который унесет его в мешке, злым разбойником, серым волком, а иной раз мать угрожает, что отнесет его в темный лес или сама уйдет от него навсегда. Если в развитии нервности основную роль сыграли семейные неурядицы,

98

нередко с ними связываются и страхи: отец бросил семью — гтебенок непрестанно боится, что мать уйдет от него; при иных си-'.-» туациях ребенок может бояться драки, вида пьяного отца и т. п. ^ Неврозы. Чрезмерно сильные раздражения могут вызвать более серьезные нарушения нервной деятельности, которые принято называть неврозами. Они проявляются не только в повышенной нервности, но и в нарушении тех или иных функций организма. Так сильный испуг может привести к появлению судорожных припадков, к заиканию, изменению сердечной деятельности или к другим патологическим явлениям. Все эти явления могут сохраняться длительное время, иногда многие годы и даже всю жизнь.

Чрезмерно сильные воздействия, травмирующие нервную систему, могут вызвать невроз у любого ребенка. Однако чаще всего невротическое состояние появляется у детей со слабым типом высшей нервной деятельности и с неуравновешенным, или возбудимым, типом. У детей двух уравновешенных типов — подвижного и спокойного — такие же воздействия чаще всего вызывают лишь временные и менее выраженные нарушения, которые позднее бесследно исчезают. Иными словами, ребенок с сильным уравновешенным типом высшей нервной деятельности легче противостоит травмирующим воздействиям.

Профилактика нервности. Лечить нервных детей, особенно страдающих неврозами, должен врач. Создавать же обстановку, предохраняющую от возникновения или усиления уже существующей нервности,— это дело тех, кто окружает и воспитывает ребенка. Профилактика, т. е. предупреждение, нервности в основном сводится к устранению всего того, что может нанести ущерб высшей нервной деятельности ребенка. Начинать профилактику надо с внутриутробного периода его развития, создавая для беременной женщины максимально благоприятные условия жизни, оберегая ее от заболеваний и всего, что травмирует нервную систему. Для воспитания столь необходимой ребенку бодрости и жизнерадостности большое значение имеют физическая культура, подвижные игры, а в дальнейшем и спорт. Взрослые должны быть всегда спокойны и вежливы как между собой, так и с ребенком. У нерешительных детей надо пробуждать активность, прививать им навыки самообслуживания, всячески стимулировать их деятельность, давать им ряд посильных заданий все возрастающей трудности. Неуемную активность возбудимых детей надо направлять по разумному пути, заполняя жизнь ребенка игрой, физическими упражнениями, трудом. В целях предупреждения детского негативизма взрослые не должны препятствовать проявлению их самостоятельности. Постоянные одергивания и запреты, нередко необоснованные, лишь способствуют развитию детской нервности. Вместе с тем слово «нельзя» должно быть действительным запретом.

Очень интересны опыты, которые были проведены на детях дошкольного возраста. У них был образован положительный ус-

97

'ловный рефлекс на слово «можно» и отрицательный на слово «нельзя». Произведенное один раз подкрепление отрицательного раздражителя (слова «нельзя») и неподкрепление положительного раздражителя (слова «можно») привело к тому, что. если в дальнейшем слово «можно» быстро удалось снова превратить в положительный раздражитель, то слово «нельзя» на долгое время перестало'быть прочным тормозным раздражителем: несмотря на отсутствие подкрепления, оно вызывало положительную реакцию. Взрослый человек взвешивает значение этих слов на основании своего многолетнего опыта; он знает, когда и почему «можно» и «нельзя». Для ребенка слово «можно» и «нельзя» в сильной степени носят характер приказания.

Слово «нельзя» перестает быть тормозным раздражителем, когда, например, вслед за запрещением взять конфету, ребенок ее получает. Это ведет к нарушению одной из существенных норм поведения. Отсюда понятно, какое огромное значение имеет установление правильных условных связей между определенными речевыми раздражителями и реакциями ребенка. Вместо постоянного «нельзя» лучше, где возможно, отвлекать внимание ребенка, а запреты должны быть убедительными, понятными ребенку и вместе с тем окончательными.

Родители и воспитатели должны разговаривать с ребенком всегда в ровном, спокойном тоне, без ноток раздражения, нетерпения и гнева. Не должно быть противоречия между требованиями отца и матери, родителей и воспитателей. Упрямым детям'приказания рекомендуется делать не в категорическом тоне, а в виде просьбы. Если протест ребенка очень бурен, лучше не настаивать на выполнении приказания. Никогда нельзя применять телесных наказаний, так как они не только причиняют боль, но оскорбляют и озлобляют ребенка, травмируют его нервную систему.

Вопросы. 1. Как развивается речь у детей? 2. Какие основные свойства нервных процессов определяют поведение? 3. Каково значение воспитания для формирования типов высшей нервной деятельности у детей? 4. Какая существует классификация типов высшей нервной деятельности животных и человека? 5. Какой должна быть продолжительность сна детей различного возраста? 6. Какими долж-ьы быть условия, обеспечивающие нормальный сон ребенка? 7. Как проявляется утомление у детей дошкольного возраста? <?. Какие требования предъявляет гигиена к организации и проведению занятий в дошкольных учреждениях? 9. Как следует подбирать и расставлять мебель во время занятий? 10. Какими должны быть наглядные и учебные пособия, используемые на занятиях? 11. Какие гигиенические требования предъявляются к игрушкам и. уходу за ними? 12. Что пон^ мают под детской нервностью? Ее причины, проявления и профилактика.

Задание: Учащиеся, присутствуя в дошкольном учреждении, должны:

1. Установить, соответствует ли продолжительность отдельных режимных моментов нормам, установленным физиологией и гигиеной? 2. Пронаблюдать, не нарушаются ли гигиенические требования при организации' дневного сна и занятий детей. 3. Дать гигиеническую оценку групповых комнат, спален, веранд и их оборудования. 4. Установить, соответствует ли мебель росту детей, соблюдают. ли дети правильную посадку во время занятий. Как следят за этим воспитатели?

98

5

АНАЛИЗАТОРЫ

30. Общие закономерности функций анализаторов

, . Анализ раздражении. Деятельность мозга, направленная на организацию и координацию работы всех органов, а также на ориентировку в окружающей среде, требует точного и непрерывного анализа информации, поступающей как от органов чувств,, т. е. органов зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния, так и от всех других органов. Начинается анализ в. рецепторах,'которые в каждом органе так расположены и имеют такое строение, что легко подвергаются действию только некоторых раздражителей, называемых адекватными, и, в то же время защищены от влияния других. Так, рецепторы органа зрения практически раздражаются только светом, рецепторы органа слуха.— звуками, рецепторы мышц — ее укорочением или удлинением.

Мало того, в одном и том же органе отдельные рецепторы обладают различной избирательной чувствительностью. Например, вЭртаЯеслуха каждый рецепторвозбуждаетсязвуками лишь определенной высоты; Различна и частота импульсов, возникающих ^.в. рацепторах. Она зависит от интенсивности раздражения.-

Различение (анализ) раздражителей на основании того, с каких рецепторов и с какой частотой поступают в мозг афферентные импульсы, разумеется, слишком элементарен. Один и "^т ^а раздражитель может иметь - различное значение в зависимости от того, при каких условиях, В Комбинации с какими другими раздражителями он действует. Один и тот же звонок возвещает как о начале, так и о конце урока. Звонок, раздавшийся «не вовремя», например через несколько минут после начала урока, вызовет только ориентировочную реакцию, как всякий новый, необычный раздражитель. "...

Тончайший анализ, который позволяет различать сходные раздражители или одни и те же, но действующие при разных условиях-и в различной комбинации с другими раздражителями, основан на

4*

99

образовании условных рефлексов и осуществляется корой больших полушарий.

Анализ раздражении, начинается в рецепторах, продолжается в различных участках центральной нервной системы по пути прохождения афферентных импульсов и заканчивается" в коре боль-ших полушарий. Системы, обеспечивающие этот процесс, Павлов назвал ш^л^ато/оами. Каждый анализатор состоит из периферического, проводникового и коркового отделов.

Роль анализаторов в познании окружающего мира. Раздражение рецепторов, т. е. периферических отделов анализаторов,— единственный источник информации мозга о том, что происходит как в нашем собственном теле, так и в окружающей нас среде. Особое значение имеют рецепторы органов чувств: через них человек познает окружающий мир.

Предметы и явления внешнего мира, как правило, воздействуют на рецепторы различных органов чувств. Импульсы, приходящие с рецепторов, вызывают возбуждение определенных групп клеток в соответствующих пунктах коры больших полушарий, что отображается в нашем сознании как ряд ощущений. Держа в руке яблоко, мы его видим, осязаем, обоняем, чувствуем его вес; откусив, можем определить вкус. Каждое отдельное ощущение отражает то или иное свойство яблока. В результате сложной деятельности коры на основе ощущений образуются восприятия, которые отражают не отдельные свойства (цвет, запах, вкус, вес и пр.), а вещи и явления в целом.

Ошибки органов чувств и их устранение. В обычных условиях световые рецепторы недоступны никаким другим раздражителям, кроме света, который легко проходит через прозрачные части глаза. Как естественный, адекватный раздражитель, свет вызывает соответствующие ощущения. Однако в некоторых случаях световое ощущение возникает при действий неадекватного раздражителя. Когда при удалении глаза перерезают зрительный нерв, больной ощущает мгновенную вспышку света. Сильный удар в висок, вызывая сотрясение глаза и механическое раздражение зрительного нерва, опять-таки дает ощущение света (отсюда и выражение:

«искры посыпались из глаз»). Чем бы ни раздражать нерв, он будет посылать импульсы только в зрительную область коры больших полушарий, и в результате возникнет ощущение света.

Иногда может резко меняться чувствительность рецепторов. Так, при некоторых заболеваниях чувствительность кожных рецепторов настолько повышается, что легкое прикосновение дает ощущение боли. Подобные ощущения, не соответствующие действительности, возникают и при нарушениях в корковом отделе анализатора. Сюда относятся явления бреда и галлюцинаций.

Нередко ошибки органов чувств обусловлены влиянием ранее выработанных прочных условных связей в коре больших полуша-

100

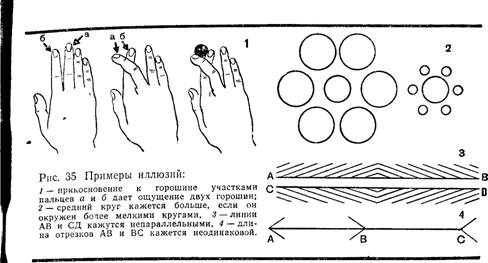

рий. Частично такого рода ошибки объясняются явлениями, которые принято называть иллюзиями (рис. 35). Так, если, как показано на рисунке, перекрестить средний и указательный пальцы и затем их смежными сторонами прикоснуться к горошине или к кончику собственного носа, получается ощущение двух предметов (две горошины, два кончика носа). Иллюзия объясняется тем, что в обычных, нормальных условиях пункт а среднего и пункт б указательного пальцев не могут прикасаться к смежным участкам одного и того же предмета.

Казалось бы, ошибки органов чувств должны помешать правильному отражению в нашем сознании окружающих явлений и предметов. Однако в действительности эти ошибки не только не помехи в познании окружающего мира, но, наоборот, приводят к более глубокому его отражению. «На ошибках учатся»,— гласит пословица. И действительно, ребенок начиная с грудного возраста непрерывно исправляет ошибки своих органов чувств. Возникающие у него условные связи сначала, как правило, носят резко выраженный обобщенный характер. Лишь постепенно устанавливается различение сходных раздражителей. Путем образования новых положительных и отрицательных условных связей устраняются ошибки, сначала грубые, а затем и более тонкие. Отражение внешнего мира тем самым совершенствуется, становясь более детальным, более точным.

Процесс устранения ошибок продолжается в течение всей жизни человека, составляя то, что принято называть жизненным опытом. Аналитико-синтетическая деятельность коры позволяет легко отличать нормальные ощущения, получаемые при действии адекватных раздражителей, от тех неотчетливых, неясных ощущений, которые возникают при действии необычных раздражителей. Шум или

101

звон в ушах, связанный с приливом крови к - органу слуха, человек без труда отличает от звуков окружающей, среды. , :

., Устранению ошибок помогает взаимодействие анализаторов. Так, одновременное раздражение зрительного, мышечного и кожного анализаторов способствует установлению условных связей, необходимых для оценки пространства, величины предметов и их перемещения. Когда ребенок впервые с небольшого расстояния смотрит в бинокль на приближающегося к нему человека, он невольно протягивает вперед руку или отрывает глаза от бинокля, чтобы удостовериться, действительно ли человек подошел к нему вплотную. Так он устраняет ошибку органов зрения, возникшую при пользовании незнакомым прибором — бинокле-м. 1 Чувствительность анализаторов. О чувствительности анализаторов обычно судят по порогу ощущения, т. е. по минимальной силе раздражения, при которой впервые ощущение возникает. Павловский метод условных рефлексов позволяет объективно ^исследовать порог раздражения анализатора" путем определения минимальной силы раздражения, на которую удается выработать условный рефлекс. Порог раздражения, определяемый методом условных рефлексов, далеко не всегда совпадает с порогом ощущения:

доказано, что условный рефлекс может быть выработан и на такую интенсивность раздражения, которая не вызывает отчетливого ощущения.

По отношению к естественным раздражителям чувствительность анализаторов очень велика. Если бы атмосфера была совершенно прозрачна и не поглощала света, то для возбуждения рецепторов глаза достаточно было бы той силы света, которую дает свеча, находящаяся на расстоянии более 30 км. Хотя у человека обоняние развито гораздо слабее, чем у многих животных, тем не менее он может ощущать запах некоторых газообразных веществ, количество которых в одном литре воздуха не превышает десятитысячных и даже стотысячных долей миллиграмма.

При исследовании функции анализаторов большое значение имеет установление предела различения сходных раздражителей. С этой целью образуют прочный условный рефлекс на тот или иной раздражитель, а затем вырабатывают дифференцировку. Применяя последовательно раздражители, все менее отличающиеся от положительного, устанавливают, при какой степени сходства раздражителей еще возможно образование дифференцировкн.

Оказалось, что порог различения уменьшается под влиянием тренировки и может достигать весьма малых величин.

Приспособление к силе раздражения. Замечательное свойство анализаторов—изменение чувствительности в зависимости от силы раздражения. При ярком солнечном свете чувствительность зрения во много тысяч раз слабее, чем в темноте. Именно по этой причине человек, перейдя из ярко освещенной комнаты в полутемное помещение, первое время ничего не видит. Но постепенно зри-

102

тельные рецепторы приспосабливаются к слабому свету, и человек начинает ясно различать окружающие предметы. Когда рецепторы приспособятся к темноте, их чувствительность становится настолько большой, что внезапный переход к яркому свету слепит глаза.

Приспособление, или адаптация, к силе раздражения обеспечивает нормальную работу анализаторов при самых различных условиях окружающей среды.

Тренировка анализаторов. У новорожденных, даже недоношенных, можно вызвать рефлексы при раздражении периферических отделов всех анализаторов. Такие же рефлексы наблюдаются и у младенцев, родившихся без больших полушарий. Следовательно, анализ раздражении у новорожденных осуществляется лишь периферическим отделом анализаторов и их проводящими путями, без участия коры больших полушарий.

Установлено, однако, что с первых же дней жизни клетки коры могут приходить в состояние возбуждения. Их неучастие в анализе раздражении объясняется отсутствием условных связей, без которых, разумеется, невозможен корковый анализ. Он появляется и становится все более тонким и точным по мере образования новых положительных и отрицательных условных связей. Так, когда ребенок начинает постигать грамоту, в коре его больших полушарий появляются условные связи между начертанием букв и соответствующими речевыми звуками, а затем между комбинациями букв и произносимыми словами. Нужна длительная тренировка, чтобы эти связи стали прочными и хорошо дифференцированными, чтобы ребенок научился читать.

Тонкое различение цветов, запахов, звуков и других раздражителей также требует длительной тренировки, в результате которой образуются соответствующие навыки. Тренировка анализаторов резко увеличивает их функциональные возможности.

31. Кожный анализатор

Значение кожного анализатора. Рецепторы, расположенные в коже, дают возможность осязать, т. е. ощущать воздействие на кожу раздражителей внешней среды. Через рецепторы кожи человек получает представление о плотности и упругости тел, их поверхности (гладкость, шершавость и проч.), форме, температуре. Тем самым кожный анализатор играет существенную роль в познании внешнего мира. У людей, лишенных зрения, он приобретает особое значение, в известной степени заменяя недостающий анализатор. Не менее велико значение кожного анализатора как источника рефлекторных реакций, особенно оборонительных, предохраняющих организм от повреждений и вредных воздействий.

Кожная чувствительность. Осторожное прикосновение к различным точкам кожи тыльной стороны запястья острым концом булав-

103

ки вызывает в одних пунктах слабое, но отчетливое ощущение боли (укола), в других—прикосновения, реже—холода и очень редко — тепла. Соответственно различают четыре вида кожнои чувствительности: болевую, тактильную, холодовую и тепловую (рис. 36).

Раздельное существование видов чувствительности подтверждается отсутствием некоторых из них в отдельных участках кожи, а также частичным нарушением чувствительности при заболеваниях или при воздействии на кожу определенных химических веществ. Так, новокаин, применяемый при операциях для обезболивания небольшого участка кожи, вызывает в первую очередь потерю чувствительности к холоду, а несколько позднее к боли, снижение чувствительности к теплу при полном сохранении чувствительности к прикосновению: больной в момент разрезания кожи ощущает не боль, а прикосновение ножа хирурга.

В различных участках кожи пороги ощущения неодинаковы. Так, порог тактильного ощущения для кожи кончика носа и ладонной стороны ногтевой фаланги пальцев кисти в 10—15 раз меньше, чем для кожи спины и живота. Большое значение имеет величина раздражаемой поверхности кожи. Например, интенсивность ощущения тепла или холода тем выше, чем большая поверхность кожи погружена в теплую или холодную воду.

Одновременное прикосновение к двум соседним точкам кожи в зависимости от расстояния между ними вызывает ощущение либо одного, либо двух раздельных прикосновений. По наименьшему расстоянию, при котором два одновременных прикосновения ощущаются раздельно, судят о пороге пространственного различения тактильных раздражении. Он также неодинаков в разных участках тела. Если раздвинутыми на 40—50 мм ножками циркуля прикоснуться к коже спины, то получается ощущение не двух, а одного прикосновения. Лишь при большем расстоянии между ножками циркуля можно получить два раздельных ощущения. В разных местах кожи предплечья ощущение двух прикосновений получается при минимальном расстоянии между ними в 25—40 мм. На кончиках пальцев и языка даже при расстоянии между ножками циркуля в 1—2 мм ощущаются два раздельных прикосновения. ft Адаптация к раздражению. Кожные рецепторы проявляют •резко выраженную адаптацию к непрерывно длящемуся раздражению. Если положить на кожу ладони копеечную монету, то ощущение ее присутствия быстро слабеет. А через несколько секунд совсем исчезает.

Частичная адаптация к изменению температуры легко обнаруживается, если правую руку опустить в воду, охлажденную до +15°, а левую—в воду, нагретую до +40, +45°; последующее опускание обеих рук в воду, имеющую температуру +30°, вызывает ощущение, что правая рука, адаптированная к холоду, находится в теплой воде, а левая, адаптированная к теплу,— в холодной.

104

Риг 36 Рецепторы кожи (полусхемы):

„«пядания в надкожице - 1 и 3 - осязательные тельца, 4 - нервные окончания ^о^олос^ TIp^eVo'P1 "".^твительнь. й к холоду; 6 - рецептор, чувствительный к

вокруг волоса,

давлению

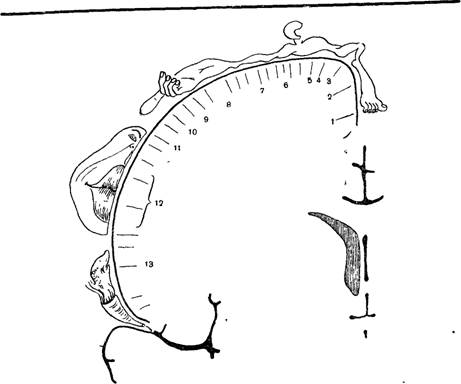

Рис. 37. Схема о-июсительнои величины участков коры больших полушарий, получающих импульсы с кожи пальцев ноги (/), стопы (2) голени и бедра (у, живота (4), груди (5), плеча (6), предплечья (7), кисти (о), пальцев рукиi (У) большого пальца (Щ, лба (//), губ и нижнеи части лица (12}, слизистой языка (13). ______________|

Корковый отдел кожного анализатора. Корковый отдел кожного анализатора в основном расположен по заднему краю центральной борозды. Каждому участку кожи соответствует определенный участок коры больших полушарий, причем участки, получающие импульсы с кожи туловища, бедра, голени, плеча, предплечья, относительно очень малы, тогда как те, в которые посту-* пают импульсы с кожи головы, кисти и стопы, наоборот, занимают большое пространство (рис. 37). Особенно велика площадь участков, связанных с кожей большого пальца кисти и губ.

Обычно раздражения, воспринимаемые кожей, действуют на разные виды рецепторов, иными словами, носят комплексный характер. В коре больших полушарий импульсы, взаимодействуя, приводят к появлению единого обобщенного ощущения, которое в значительной степени зависит от соотношения силы раздражения ' отдельных видов рецепторов. Так, болевые ощущения снижаются, если сильно раздражать тактильные рецепторы, например, потирая руками ушибленное место.

32. Внутренние анализаторы

Информация о собственном теле. Во всех органах существуют различные рецепторы, чувствительные к определенным химическим изменениям, к давлению, растяжению, изменению температуры или к действию других видов раздражителей. Информация, получаемая с эгих рецепторов, способствует поддержанию нормальной деятельности организма, и прежде всего обеспечивает саморегуляцию систем органов, приводя к так называемым собственным рефлексам, т. е. реакциям той системы органов, которая подверглась раздражению.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |